哪款手机卡流量多?怎样用得更爽?

随着移动互联网的深度普及,手机流量已成为现代生活的“必需品”,面对运营商琳琅满目的套餐,很多用户最核心的诉求就是:如何找到一张流量真正多、用得真正爽的手机卡? 这不仅关乎套餐上的数字,更关乎实际体验,我们就从用户的实际使用场景出发,帮你理清思路。

要弄清楚“哪些手机卡流量多”,首先得明确你自己的“多”是什么标准,不同用户群体对流量的消耗量级截然不同。

- 轻度使用者:日常主要是微信沟通、浏览网页、偶尔看看短视频,每月20-40GB流量可能就已足够。

- 中度使用者:经常刷短视频、看在线视频(720P/1080P)、玩手机游戏、听高品质音乐,每月需要60-100GB甚至更多。

- 重度使用者:将手机作为主要娱乐工具,长时间观看高清或蓝光视频、频繁下载大文件、甚至作为热点为其他设备提供网络,每月需求轻松突破100GB,上不封顶。

脱离使用习惯谈“流量多”是没有意义的,一款每月200GB流量的套餐,对轻度用户是浪费,对重度用户可能仍捉襟见肘。

目前市面上能提供大流量的手机卡,主要分为以下几类,它们各有优劣:

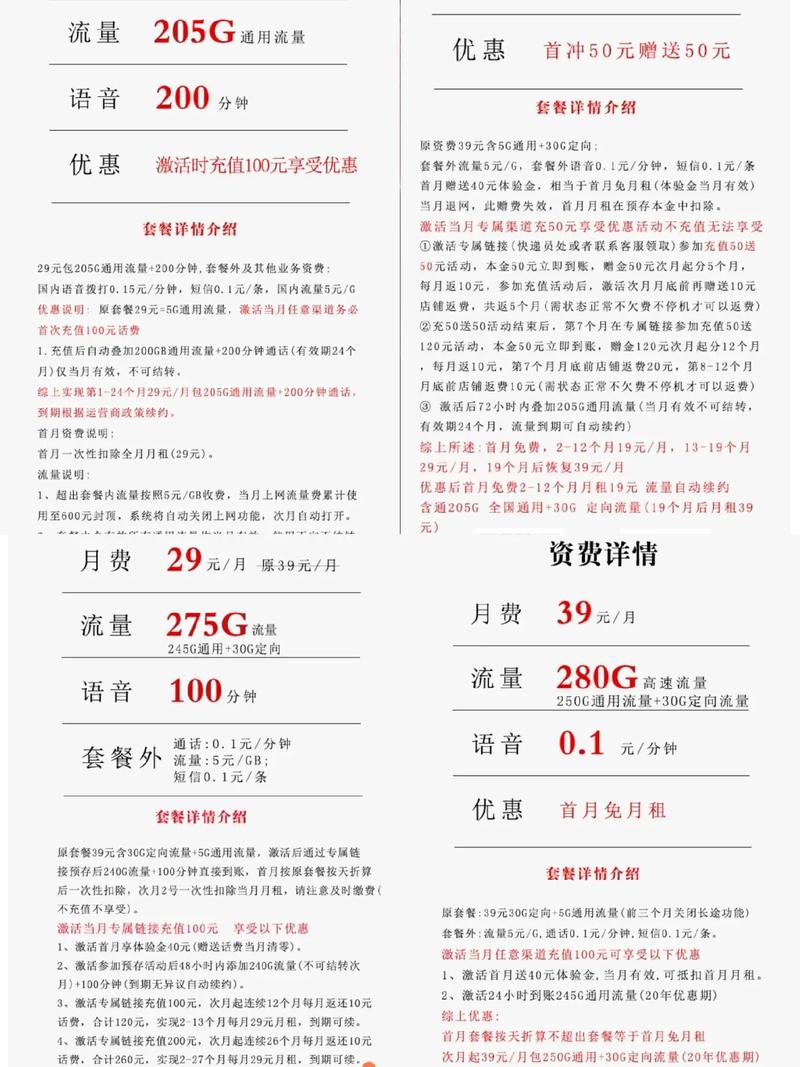

运营商官方套餐 这是最传统的选择,三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)会不定期推出一些大流量套餐,通常结合了5G网络推广,这类套餐的优点是稳定、可靠、售后有保障,直接通过官方渠道办理,安全无风险,缺点是,往往为了凸显“高性价比”,会附加一些限制条件,比如套餐外价格较高、优惠期通常只有1-2年(优惠后恢复原价),或者强制绑定宽带等业务。

互联网合作卡(联名卡) 运营商与互联网公司(如腾讯、阿里、百度等)联合推出的卡曾是市场热点,最著名的如腾讯王卡,针对特定App免流,这类卡对于深度依赖某一系应用的用户来说非常划算,但需要注意,“免流”并非完全不用流量,App内的广告、跳转外链、视频通话等通常不在免流范围内,如果你使用的App比较杂,这类卡的通用流量可能并不算多,需要仔细研究免流规则。

纯流量卡(物联卡) 这类卡原本是为智能设备联网设计,后被包装成手机流量卡销售,其最大优点是流量价格极低,可能几十元就能买到上百GB的通用流量,但风险极高:网络不稳定、速度可能被限制、虚标流量(号称100GB,实际可用可能只有70GB)、锁卡、死卡、售后无门等情况极为常见,它无法打电话发短信,且运营商随时可能清理这批违规用在手机上的卡,导致无法使用。普通用户极不推荐选择此类卡,贪图便宜很可能因小失大。

政企卡/校园卡 运营商针对特定群体(如企业员工、校园学生)推出的内部套餐,这些套餐通常性价比极高,流量多,通话时长也足,是公认的“神卡”,但它们有严格的办理门槛,需要提供相应的身份证明(如工牌、学生证),非目标群体通过一些渠道办理存在一定风险,需自行甄别。

在选择大流量套餐时,不能只看宣传页面上巨大的数字,以下几个细节才是决定体验的关键:

- 通用流量 vs. 定向流量:一定要分清套餐内多少是“通用流量”,多少是“定向流量”,通用流量是硬通货,在任何地方都能用,定向流量只能用于特定App,限制较多,一个套餐宣称100GB流量,如果80GB是定向,那它的实际价值就大打折扣。

- 网络优先级(QoS):所有移动网络都遵循优先级规则。 postpaid套餐通常优先级最高,网络拥堵时也能保持相对稳定,而一些低价大流量套餐,尤其是物联卡,优先级很低,白天可能速度飞快,到了晚上高峰期,网速可能急剧下降,连视频都打不开。

- 优惠有效期:很多高性价比套餐只是“首年优惠”或“两年合约期”,到期后费用会大幅上涨,一定要问清楚原价是多少,到期后如何续约或能否轻松更换套餐。

- 覆盖与信号:再多的流量也需要良好的网络信号来支撑,不同运营商在不同地区的网络覆盖质量有差异,选择前,最好咨询一下身边的朋友,看看你常活动的区域,哪家运营商的信号更强、更稳定。

选择手机卡是一项个人化的决策,我的观点是,稳定性和可靠性应排在价格之前,网络质量是体验的基石,一个信号满格、永不掉线的50GB套餐,远比一个信号飘忽、速度不稳的100GB套餐更有价值。

对于绝大多数用户,我建议优先考虑运营商官方推出的大流量套餐,尤其是在促销期办理,虽然价格可能不是最低,但你能获得稳定的服务、清晰的账单和可靠的客服支持,省去了很多后续麻烦,不妨多关注运营商官网、APP或线下营业厅的动态,遇到“携号转网”等优惠活动时,往往能抓到性价比极高的offer。

最好的卡是那张能无缝融入你生活、让你几乎感觉不到它存在,却又随时提供充沛流量的卡。