手机套餐流量套路有哪些?如何避免?

在办理手机套餐时,许多消费者都曾遇到过类似的情况:明明选择的是一款流量充足的套餐,但使用过程中却总感觉流量消耗飞快,月底往往不得不额外付费购买加油包,这并非全是个人使用习惯所致,而是套餐设计中存在一些不易察觉的规则和限制,了解这些常见的设计方式,有助于做出更明智的选择。

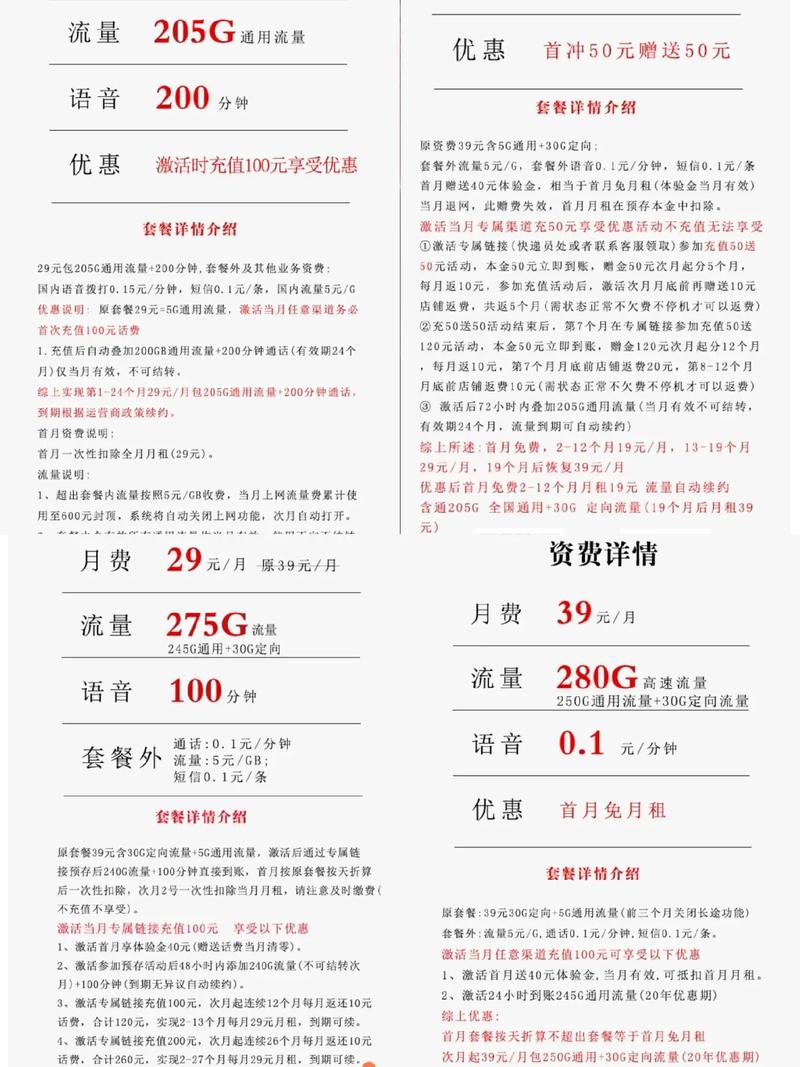

限速陷阱是其中最普遍的一种。 许多套餐宣称提供大量不限量流量,但通常在达到某个阈值后,网络速度会被大幅降低,此时的网速可能仅能支撑基本的信息收发,观看视频或加载图片变得异常困难,这种设计让“不限量”变得名不副实,用户体验在关键时刻大打折扣,用户在办理前应仔细查看套餐条款,明确高速流量的具体额度以及限速后的实际网速,避免被“不限量”的宣传所误导。

定向流量的限制条件也值得关注。 为了吸引用户,运营商常会推出包含大量定向流量的套餐,如专属某类视频或音乐应用的流量包,这类流量通常只能在特定条件下使用,比如需要激活、指定版本应用、甚至要求在特定时间段内使用,更需要注意的是,使用这些应用时产生的广告、弹幕、直播加载等流量,有时并不在定向范围之内,依然会消耗通用流量,用户若不仔细区分,很可能在认为享受免流服务时,通用流量已在悄然流逝。

流量结转规则往往暗藏门槛。 当月剩余流量可结转至次月,这本是一项人性化政策,但部分套餐的结转规则附带苛刻条件,例如仅限当月办理特定业务的用户才能享受,或者结转的流量有效期极短,次月月底即失效,甚至有套餐规定,结转流量仅限于夜间或周末使用,这些附加条件大大降低了结转流量的实际价值,使得优惠打了折扣。

流量计算方式也存在模糊空间。 绝大多数用户认为,关闭手机移动数据后就不会产生流量消耗,某些后台进程、系统更新或恶意软件可能会在用户不知情的情况下短暂连接网络,触发极小但确实存在的流量记录,虽然单次消耗微乎其微,但若套餐本身容量极小,这种“偷跑”就可能触发收费机制,定期检查手机的后台数据使用情况,关闭不必要应用的移动数据权限,是有效的预防措施。

宣传用语与实际内容之间的差距是另一个关键点。 广告中突出显示的惊人流量数字,常常是多个优惠包的叠加总和,可能包含限时赠送、夜间专用、定向应用等各类流量,而作为套餐核心的通用流量,其容量可能并不充裕,用户在选购时,应当剥离这些附加项,重点关注长期有效的通用流量额度,这才是决定套餐真实价值的基础。

面对这些复杂的套餐规则,消费者可以采取一些措施保护自身权益,养成仔细阅读合约条款的习惯,特别是用小字标注的补充说明,定期通过官方应用查询流量明细,了解消耗趋势和具体去向,根据自身实际使用情况选择套餐,避免盲目追求大流量而支付不必要的费用,适合自己的才是最好的选择。

通信服务已成为日常生活的重要组成部分,明晰消费、理性选择是应对市场复杂性的有效方式,作为用户,主动了解信息,清晰判断自身需求,能够更好地维护自身权益,享受技术进步带来的便利。