手机流量中的M代表多少兆流量?

手机流量里的“m”到底指多少?如何准确计算每月用量?

打开手机设置里的流量统计页面,“已用流量:5.3GB”这样的提示随处可见,但许多用户仍对“MB”“GB”这些单位感到困惑,尤其是当套餐详情页标注“每月30GB流量”时,不少人会疑惑:这个数字到底能支撑哪些日常使用?如何避免月底流量告急?本文将拆解流量单位的具体含义,并提供一套实用的计算逻辑。

一、流量单位的基础认知:从“M”到“G”的实际换算

手机流量中的“m”通常指“MB”(兆字节),1GB等于1024MB,以实际使用场景为例:

微信文字聊天:每条纯文字消息仅消耗约0.001MB,即便每天发送100条,一个月仅需3MB;

高清图片浏览:一张1MB的图片加载10次会消耗10MB;

短视频播放:1分钟720P视频约消耗15MB,刷30分钟需450MB;

在线音乐:标准音质(128kbps)每小时约消耗60MB;

高清视频直播:1080P画质每小时可能突破1.5GB。

由此可见,不同使用场景的流量消耗差异巨大,若用户习惯用手机看剧、刷直播,30GB套餐可能仅够支撑60小时的中度使用(以每小时500MB计算)。

二、四类用户画像:你的流量去哪了?

通过分析常见行为模式,可将用户分为四类:

1、极简通讯型

仅使用微信文字、语音通话,偶尔浏览新闻。

月均消耗:2-3GB

建议套餐:5GB基础套餐+WiFi补充

2、社交娱乐型

高频使用短视频、微博、小红书,每日在线4小时以上。

月均消耗:15-20GB

关键技巧:设置视频“仅在WiFi下自动播放”,关闭APP后台刷新

3、影音重度型

依赖手机追剧、看直播、玩云游戏。

月均消耗:50GB起

优化方案:选择夜间不限量套餐,下载缓存代替实时播放

4、混合办公型

需要传输文件、视频会议、远程协作。

月均消耗:30-40GB

必备设置:启用流量监控预警,优先使用企业定制套餐

三、五大流量消耗陷阱:90%用户踩过的坑

1、后台应用自动更新

未关闭的APP更新、系统升级可能悄无声息消耗数百MB,实测发现,一台新手机首次开机后,系统预装应用的自动更新可能占用超过1GB流量。

2、高清画质默认开启

视频平台(如腾讯视频、抖音)默认选择高清模式,手动调整为“智能省流”模式可减少30%消耗。

3、热点共享未设限

为其他设备开热点时,若未设置“最大连接设备数”或“流量限额”,可能因他人下载大文件导致流量超标。

4、云端同步功能

网盘、相册的自动备份功能在移动网络下仍会运行,关闭“移动数据同步”选项,或设置为“仅在充电时同步”可有效控制流量。

5、广告与推送加载

部分资讯类APP的广告页面即便不点击也会预加载内容,使用系统级广告拦截工具(如iOS的“限制广告跟踪”)能降低此类消耗。

四、精准测算流量的三种方法

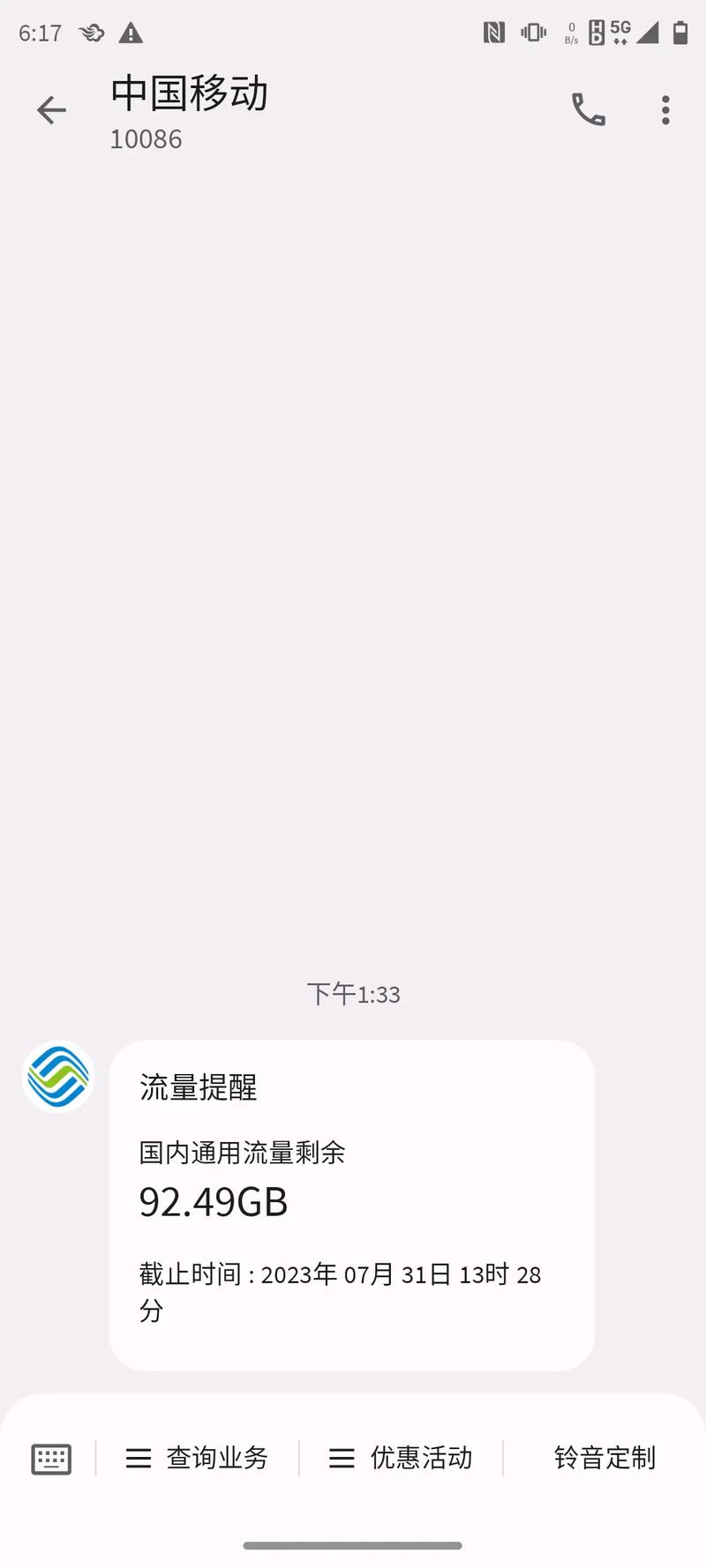

1、运营商官方工具

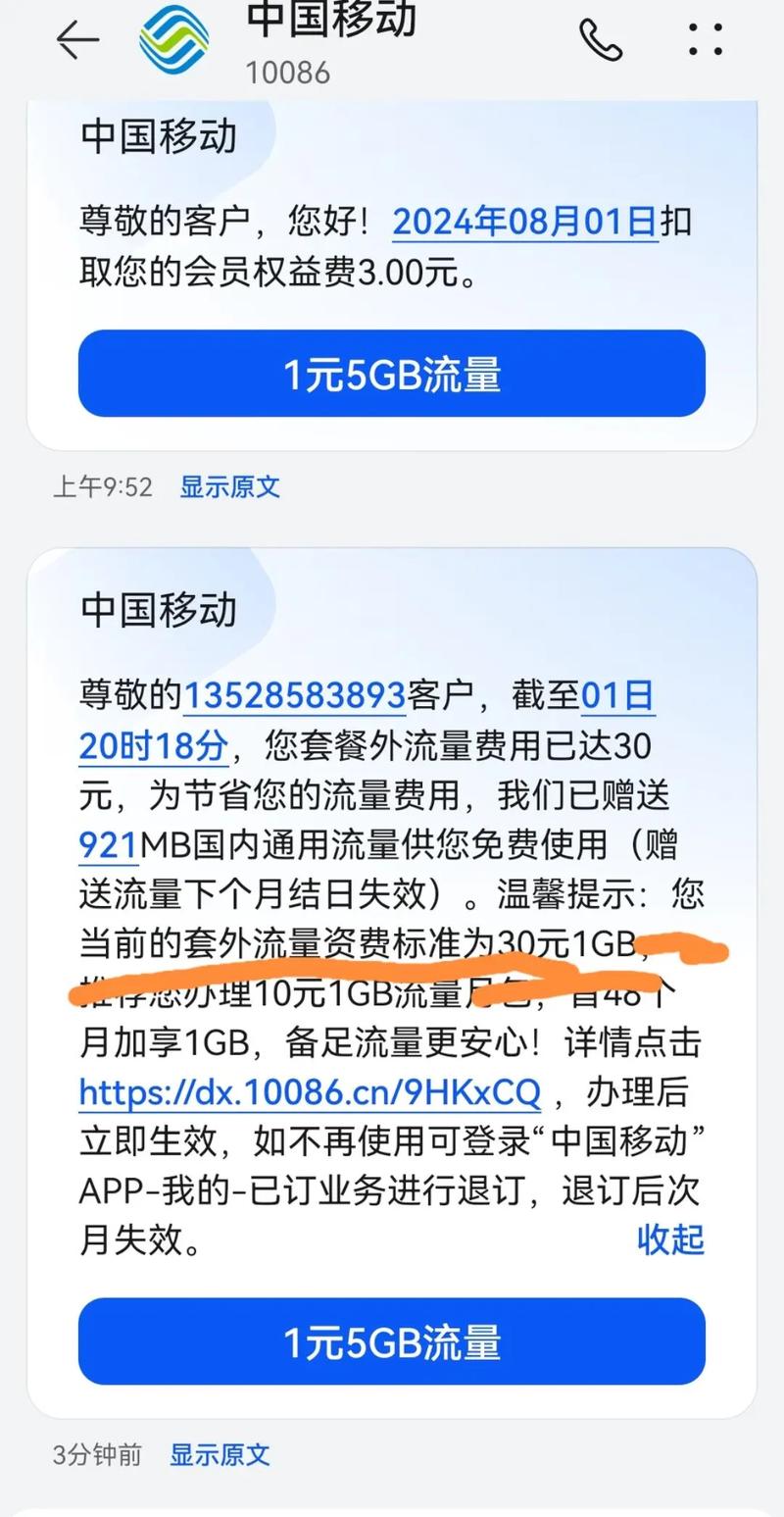

中国移动“无忧行”、中国电信“天翼生活”等APP提供实时流量监控,精确到分钟级更新,并支持分应用统计。

2、手机自带流量管理

iOS的“蜂窝网络”选项、安卓的“数据使用”页面均可查看周期内各APP消耗排行,建议每周检查一次异常数据。

3、第三方专业软件

GlassWire、NetGuard等工具能深度分析流量走向,识别是否存在恶意软件偷跑流量。

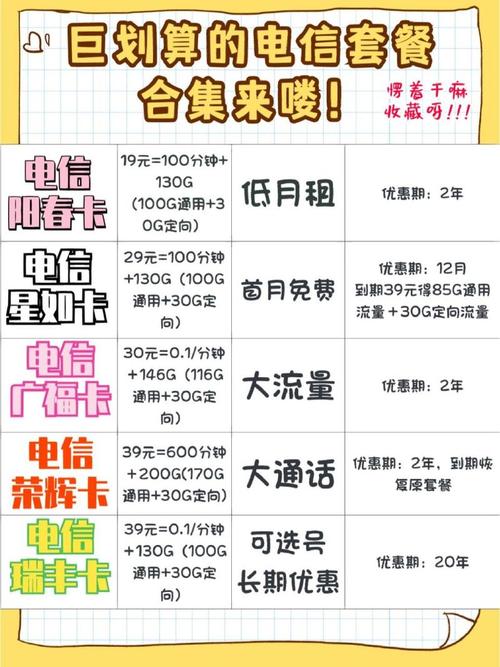

五、个人观点:理性消费,避免“流量焦虑”

当前运营商套餐设计存在明显诱导性——用“100GB”等大数字吸引用户,实际多数人仅使用不足一半额度,建议根据历史账单选择套餐,预留20%缓冲空间即可,例如近三个月平均用量为18GB,选择25GB套餐比直接升级到40GB更经济,善用“流量结转”功能,将当月剩余流量延至次月使用,避免浪费。

流量本质是数字时代的“水电煤”,精准掌握自身需求,才能在运营商营销话术中保持清醒,与其纠结“1MB能做什么”,不如建立个性化的使用模型——毕竟,没有人比你自己更清楚,深夜刷剧的时长和通勤路上听播客的频率。