手机流量达到多少才能实现真正的流量自由?

手机流量多少才算自由?

打开手机套餐详情页,不少用户会陷入纠结:每月30GB够用吗?还是得咬牙升级到100GB?社交平台上,“流量焦虑”成为高频词,有人刷完一部剧就收到运营商提醒,也有人每月剩余20GB无处可用,流量自由的标准,似乎成了一笔模糊账。

流量消耗现状:数字背后的人均账单

根据工信部最新数据,2023年移动互联网用户月均流量消耗达到18.2GB,同比增速超过15%,短视频、高清直播、云端办公等场景普及,直接推高流量需求,以一部1080P电影为例,单次播放消耗约2-3GB;短视频平台每小时浏览流量可达1.5GB;而一场2小时的4K画质直播,可能“吃掉”6GB以上流量。

但用户的实际需求差异极大,一名上班族每日通勤刷视频、午休追剧,周末偶尔打游戏,月消耗可能突破50GB;而仅用社交软件和浏览网页的老年人,10GB已绰绰有余。

**流量自由的标准:没有统一答案

流量自由并非简单的数字达标,而是用户使用习惯与套餐资源的精准匹配。

1. 轻度用户:10-20GB

适用人群:以文字社交、新闻阅读为主,偶尔观看短视频。

典型场景:微信聊天、朋友圈浏览、网页搜索、短时音频播放。

这类用户每月流量需求稳定,但需注意系统更新、APP后台运行等隐性消耗。

2. 中度用户:30-50GB

适用人群:高频使用视频平台、在线音乐、手游。

典型场景:每日1-2小时短视频、每周追更2-3部剧集、通勤时听在线音乐。

此类用户需警惕高清画质自动播放功能,切换为“省流模式”可减少20%-30%流量消耗。

3. 重度用户:80GB以上

适用人群:依赖移动网络工作或娱乐,如直播从业者、户外游戏玩家。

典型场景:4K视频剪辑上传、多设备热点共享、实时云存储同步。

建议优先选择“不限量但达量降速”套餐,避免因突发需求产生高额费用。

如何避免“流量刺客”?实用管理技巧

流量焦虑的根源,往往来自不清晰的消耗路径,以下方法可帮助用户精准掌控用量:

关闭自动更新与后台刷新

社交软件、云盘等APP常默认开启后台数据同步,手动限制可节省5%-10%流量。

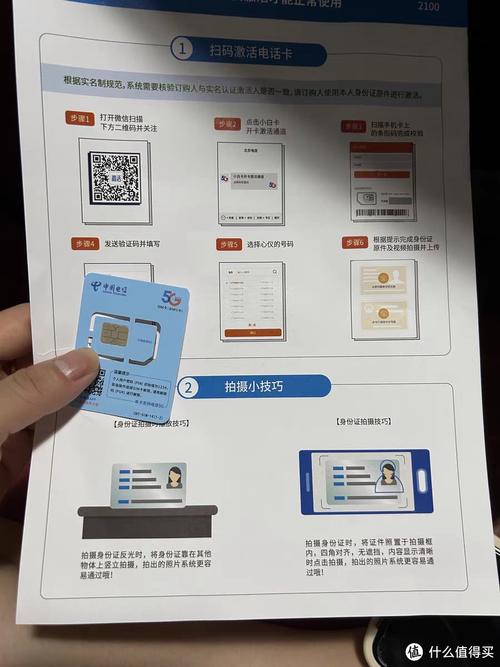

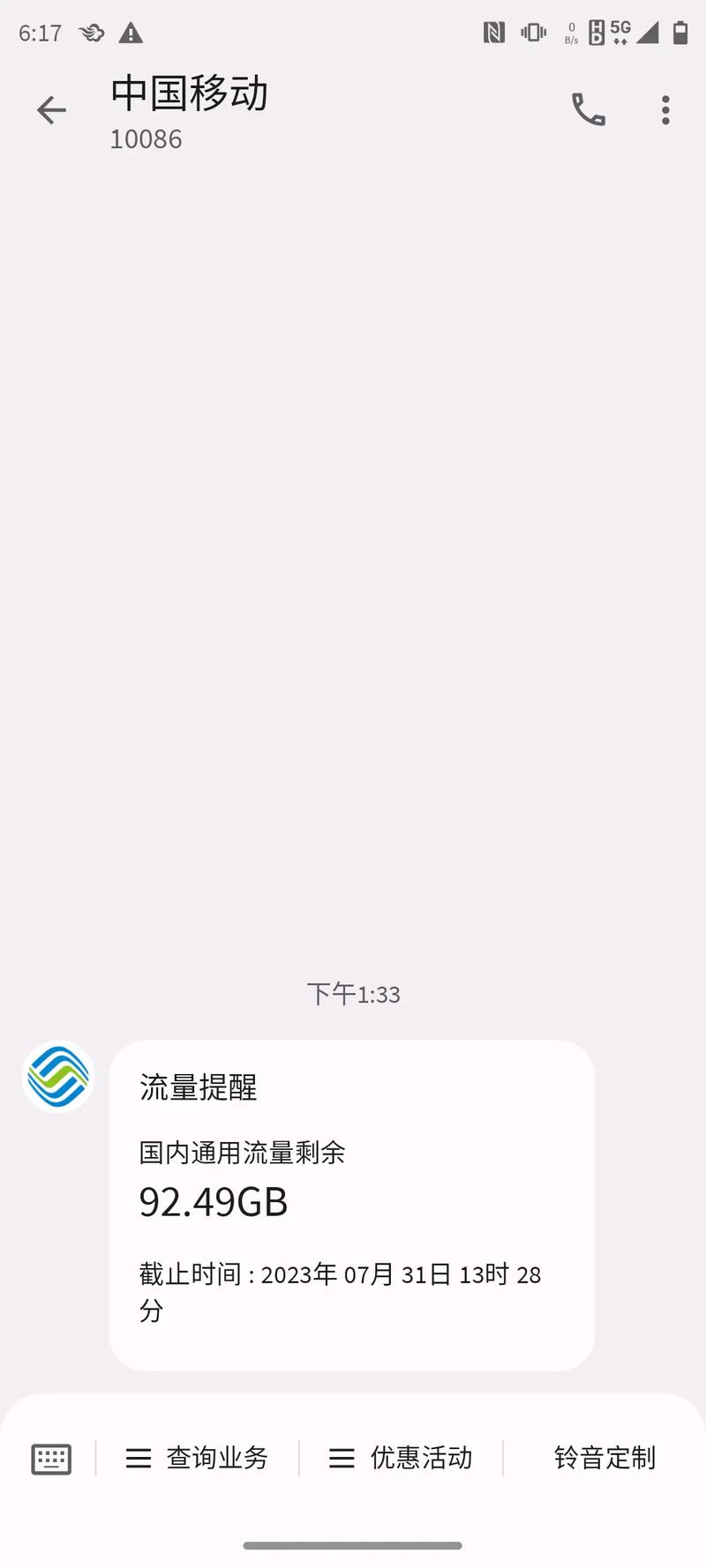

绑定运营商查询工具

多数运营商APP支持实时流量监控,设置80%用量提醒,避免超额。

利用Wi-Fi场景化替代

家中、办公室固定场所优先连接Wi-Fi;下载大文件时,可预约夜间免流量时段。

按需选择“灵活叠加包”

临时出差或旅行时,单日或周末流量包比直接升级月套餐更划算。

**运营商套餐的隐藏逻辑

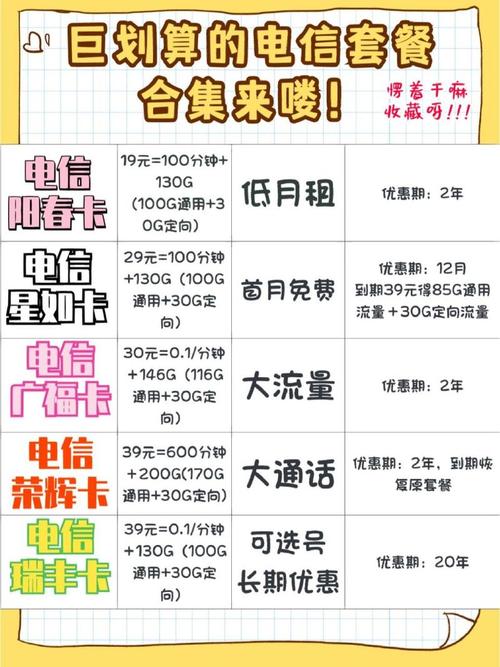

2023年起,三大运营商逐步取消“达量限速”套餐,改为阶梯计费模式,某套餐包含60GB高速流量,超出后按5元/GB收费,封顶600元,这种设计倒逼用户重新评估需求:若长期超量,不如直接选择更高档位套餐。

运营商主推的“融合套餐”(绑定宽带、副卡)看似性价比高,但需警惕合约期限制,低价套餐可能要求24个月在网,提前解约需支付违约金。

未来的流量自由:技术能否解决问题?

5G网络普及后,用户对流量的“感知矛盾”愈发明显:网速越快,瞬间消耗量越大,一名5G用户实测,下载一款3GB的手游仅需10秒,但若忘记切换网络,同等时间消耗的流量可能是4G的3倍。

APP厂商也在优化技术,抖音推出“极速版”降低流量负载;微信试行“图片压缩传输”功能;视频平台默认播放分辨率从1080P下调至720P,这些举措虽缓解压力,却难以抵消内容形式升级带来的需求增长。

个人观点

流量自由本质是“心理账户”的平衡问题,与其追逐无限量套餐,不如建立清晰的流量管理习惯:定期分析账单、关闭冗余功能、合理利用Wi-Fi场景,当技术升级与用户认知同步时,所谓的“焦虑”自然会转化为对资源的主动掌控。