一般人每月手机流量费用大概多少钱?

手机流量费用究竟如何定价?普通人每月该花多少钱?

手机流量已成为现代生活的必需品,但流量费用却让不少人感到困惑——有人每月消费不足30元,有人却要花上百元,究竟哪些因素决定了流量价格?普通人如何选择适合自己的套餐?本文将结合市场数据与消费习惯,为您拆解流量资费的底层逻辑。

一、流量资费的核心定价逻辑

根据工信部2023年通信行业报告,中国手机用户月均流量消耗已达16GB,较五年前增长近5倍,但流量单价却呈现持续下降趋势,从2018年的8.8元/GB降至2023年的2.3元/GB,这一变化背后,是运营商通过技术升级与市场竞争实现的成本优化。

目前主流定价模式分为三类:

1、基础套餐捆绑型:如中国移动5G畅享套餐(59元/月起含10GB流量),适合通话需求较高的人群;

2、纯流量阶梯计价:中国电信“无忧卡”采用按量计费(1GB/5元,3GB/10元),适合流量波动较大的用户;

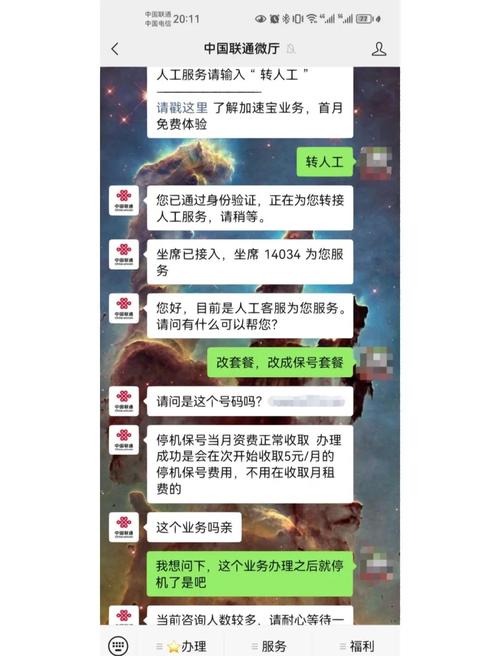

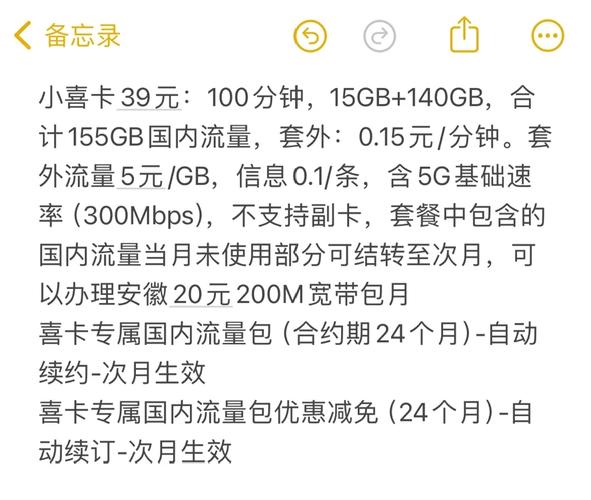

3、互联网合作套餐:联通与腾讯合作的“王卡”系列(29元/月含30GB定向流量),针对特定APP重度使用者。

二、三大运营商的资费差异对比

以30GB通用流量为标准,横向对比发现:

中国移动:5G智享套餐88元(含30GB+200分钟通话)

中国联通:冰激凌套餐79元(含30GB+1000分钟通话)

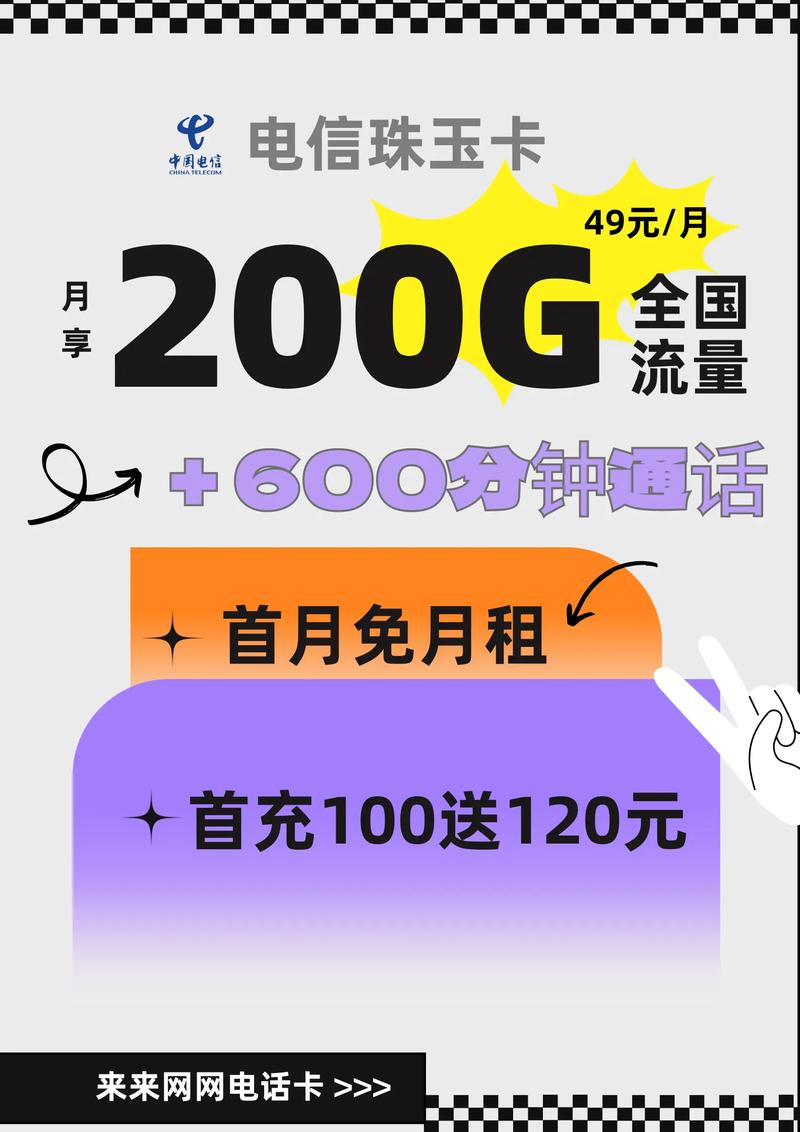

中国电信:星卡套餐69元(含30GB+无通话时长)

值得注意的是,部分地区运营商推出“校园套餐”“乡村振兴卡”等区域性优惠,资费可再降20%-40%,例如湖北移动面向大学生推出的28元/月套餐,包含50GB本地流量+20GB全国流量。

三、隐藏成本与省钱策略

消费者常忽视的三大隐性支出:

1、达量降速陷阱:某运营商98元套餐标注“不限量”,但超过20GB后网速降至1Mbps,实际相当于功能失效;

2、闲时流量包:夜间23点至早7点的专属流量,利用率不足30%;

3、合约机绑定:以“0元购机”吸引用户签订高价套餐,两年期合约总支出可能超出自购手机费用。

实用建议:

- 通过运营商APP查询过去半年流量使用峰值,选择覆盖80%使用场景的基础套餐;

- 利用“携号转网”政策争取优惠,某省会城市用户成功将原128元套餐谈判至78元;

- 关闭视频类APP的“自动播放”功能,每月可减少3-5GB流量消耗。

四、5G带来的资费重构

截至2023年6月,我国5G套餐用户渗透率突破60%,但调查显示仍有43%用户认为5G套餐“性价比不足”,5G网络的高频段特性导致基站覆盖半径缩小,运营商建设成本增加约40%,这部分压力尚未完全传导至消费端。

典型5G套餐价格梯度:

- 入门级:39-59元/月(10-20GB)

- 中端:79-129元/月(30-60GB)

- 高端:159元+/月(100GB+)

值得注意的是,北京、上海等城市试点“按速率收费”模式,用户可自主选择500Mbps(基础价)或1Gbps(加价30%)的网速等级,这种差异化服务可能成为未来主流。

五、国际视角下的流量成本

全球移动数据价格监测网站Cable.co.uk数据显示,中国大陆流量均价居全球第15位,处于中等偏低水平:

- 1GB流量成本:

- 印度:0.17美元

- 中国大陆:1.6美元

- 美国:4.5美元

- 德国:2.8美元

但若考虑居民收入比,中国流量支出占人均可支配收入约0.6%,与发达国家基本持平。

个人观点

作为每天需要处理上百GB流量的互联网从业者,我发现流量消费本质是时间成本的置换,与其纠结每GB单价,不如关注套餐设计是否与生活场景深度契合——通勤族需要稳定的地铁信号覆盖,自由职业者更看重热点共享功能,老年人则适合大字体APP专属流量包,运营商正在从“流量贩售”转向“场景服务”,或许未来我们购买的将不再是冰冷的数字,而是精准匹配的生活方式解决方案。