移动新手机卡怎么改套餐?改套餐有哪些注意事项?

新办理了一张手机卡,用了一段时间后发现流量不够用、通话分钟数太多,或者干脆就是套餐资费不合适,想要更换一个更划算的套餐,这是非常普遍的需求,很多用户对于如何更改套餐、有哪些限制以及如何选择最适合自己的方案感到困惑,本文将为您详细解析移动新手机卡更改套餐的全过程,帮助您轻松搞定。

办理前的关键准备:了解限制与理清需求

在着手更改套餐之前,做好充分的准备能避免很多不必要的麻烦,主要有两点需要特别注意:

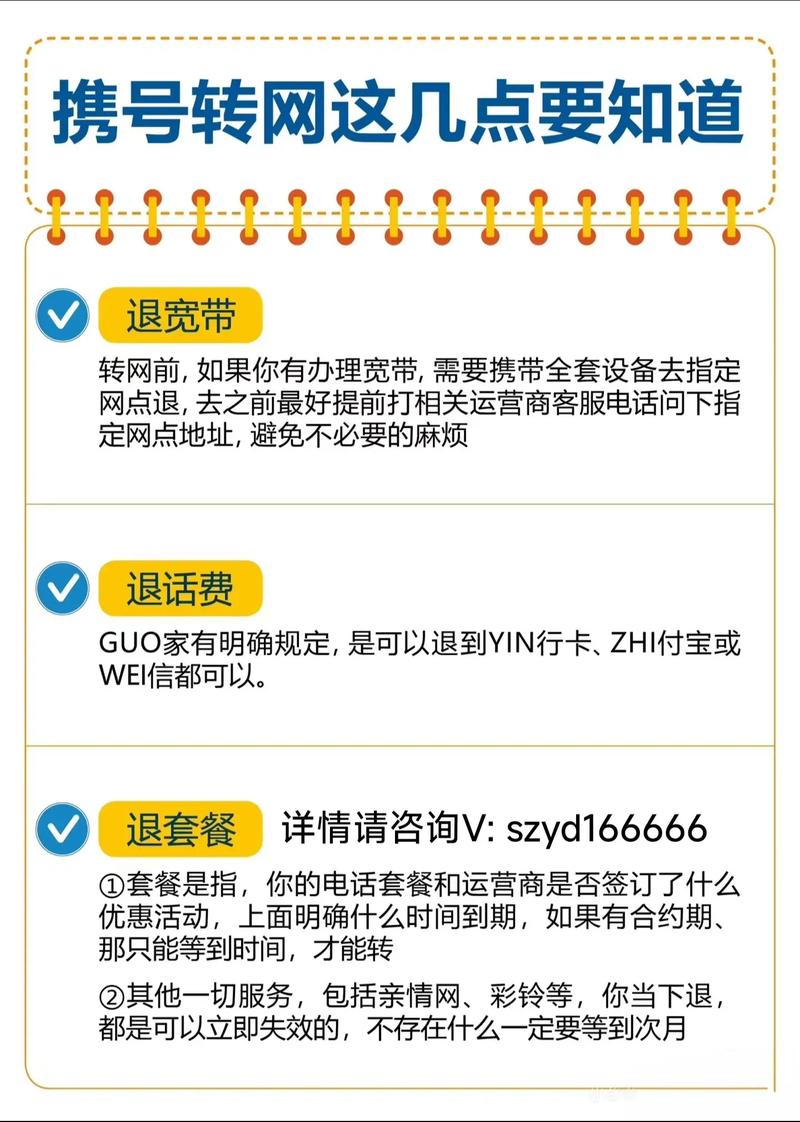

- 合约期限制: 这是最常见也最容易忽略的一点,如果您办理的手机卡参与了运营商的活动,充100送100”、“优惠购机”等,通常会被要求签订在网协议,也就是所谓的“合约期”,一般为12个月或24个月,在合约期内,您是无法随意降级或更改到低价位套餐的,甚至可能无法销户,第一步务必通过官方APP或客服热线查询自己是否处于合约期内。

- 理清自身需求: 盲目更换套餐不可取,请仔细回顾您上个月的通话时长、流量使用情况(区分通用流量和定向流量),判断自己是“流量大户”还是“通话达人”,考虑未来几个月是否有出行、出差等可能增加流量消耗的计划,清晰的需求是选择新套餐的基础。

主流运营商套餐更改核心方法汇总

中国移动、中国联通、中国电信三大运营商都提供了非常便捷的线上办理渠道,大大节省了用户的时间。

核心方法一:官方手机APP(最推荐)

这是最直接、最安全、功能最全面的方式。

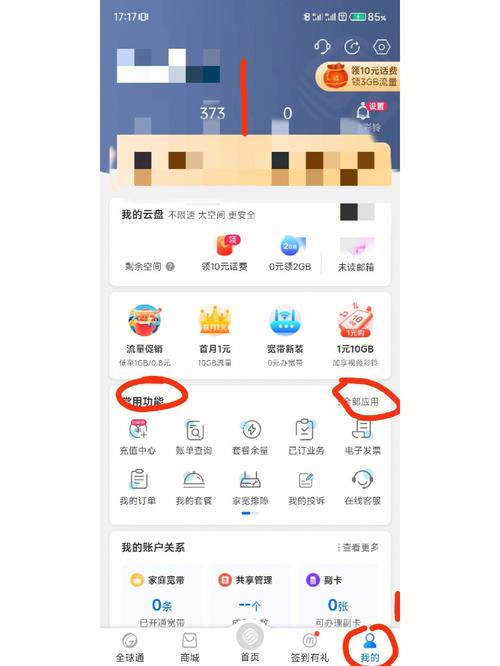

- 中国移动: 下载并登录“中国移动”APP,在首页通常能找到“套餐办理”、“业务办理”或“我的套餐”等入口,点击进入后即可浏览当前所有在售的套餐,选择心仪的套餐直接点击办理即可。

- 中国联通: 登录“中国联通”APP,在“服务”-“办理”页面中,找到“套餐变更”选项,系统会列出您可以变更的所有套餐。

- 中国电信: 使用“中国电信”APP,在“查询办理”栏目中搜索“套餐变更”,即可进行相关操作。

通过APP办理的优势在于,您可以清晰地看到每个套餐的详细内容、资费标准以及用户评价,信息透明,操作记录可查。

核心方法二:运营商网上营业厅

如果您习惯使用电脑操作,可以访问对应运营商的官方网站,登录您的账号后,流程与手机APP基本相似。

核心方法三:客服热线

对于不熟悉智能手机操作的用户,拨打官方客服电话是一个可靠的选择。

- 中国移动: 拨打 10086

- 中国联通: 拨打 10010

- 中国电信: 拨打 10000

接通后根据语音提示转接人工服务,向客服人员说明您想要变更套餐的需求,客服会为您查询可选的套餐并协助办理。

核心方法四:线下实体营业厅

如果以上方式都无法解决问题,或者您有更复杂的业务需要同时办理(如解除合约),携带本人身份证原件前往运营商的自建营业厅(非代理点)是最稳妥的方式,工作人员会面对面为您处理。

选择新套餐的实用建议与“避坑”指南

面对琳琅满目的套餐,如何做出明智的选择?以下几点建议供您参考:

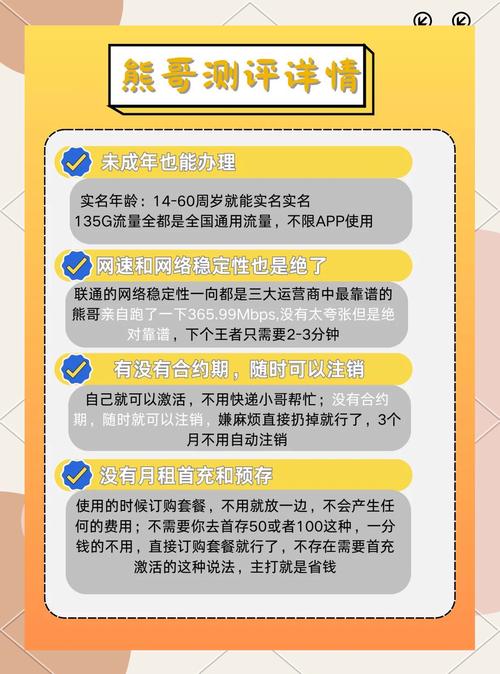

- 警惕“无限流量”陷阱: 很多所谓“无限流量”套餐,通常会在使用到一定量(如20GB或40GB)后进行“达量限速”,网速可能会降至3G甚至2G水平,严重影响使用体验,务必仔细阅读套餐说明中的限速条款。

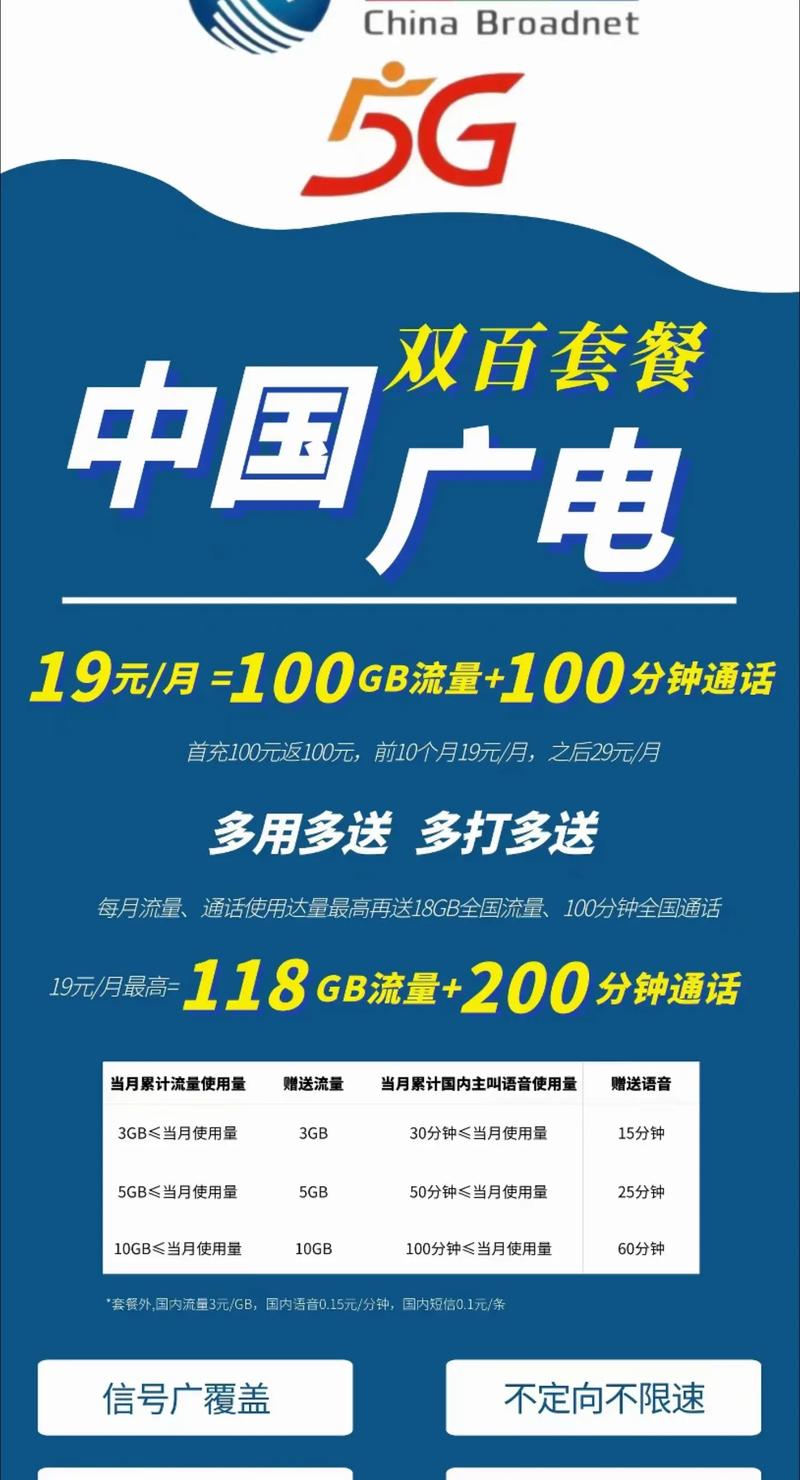

- 分清“通用流量”与“定向流量”: 定向流量只能用于指定的APP(如抖音、微信、爱奇艺等),而通用流量则可以在任何网络环境下使用,选择套餐时,要确保通用流量的基数能满足您的日常需求,定向流量只是补充。

- 关注套餐外资费: 了解流量、通话超出套餐后的收费标准,虽然现在大部分套餐都提倡“放心用”,但超出后按阶梯收费或直接关闭上网功能的情况依然存在,做到心中有数。

- 善用“保号套餐”+流量卡组合: 如果您对原号码有深厚感情(绑定了大量重要账户),但现有运营商套餐不划算,可以考虑将原套餐更改为最低消费的“保号套餐”(如月租8元),主要用于接打电话和保号,然后另外办理一张纯流量的大流量卡作为上网副卡,这种组合方式往往性价比极高。

常见问题解答(FAQ)

-

问:更改套餐后,新套餐什么时候生效?

- 答: 通常分为“次月生效”和“立即生效”两种,绝大多数套餐变更都是次月生效,即本月仍按旧套餐收费和使用,下月1日开始正式启用新套餐,具体生效时间在您办理时系统会有明确提示。

-

问:可以更换为其他运营商的套餐吗?

- 答: 不可以,套餐是运营商为其用户提供的服务产品,您只能在中国移动的号码范围内选择移动的套餐,无法跨运营商选择联通或电信的套餐,如果您想使用其他运营商的服务,需要办理“携号转网”。

-

问:更改套餐收费吗?

- 答: 运营商不收取套餐变更的手续费,但需要注意的是,如果您变更的套餐月费高于当前套餐,且办理后立即生效,可能会立即扣除差价。

更改手机套餐是每位用户享有的基本权利,整个过程并不复杂,关键在于办理前了解清楚自己的合约状态和真实需求,然后通过官方正规渠道进行操作,在信息爆炸的时代,保持清醒的消费头脑,不盲目追求低价,选择真正适合自己通信习惯的套餐,才是明智之举,作为站长,我也一直倡导用户主动管理自己的通信消费,让科技服务生活,而非成为生活的负担。