移动卡套餐为何不同?如何选择最划算?

套餐差异的根源在于运营商的市场策略,中国移动、中国联通和中国电信这些大玩家,都在争夺用户,就像开超市一样,每家都想用独特商品吸引顾客,举个例子,中国移动主打稳定性和覆盖广,套餐往往包含更多通话分钟和基础流量,适合常出差或偏远地区的用户;而中国联通则侧重高速流量和5G服务,价格稍高,但网速快,深受年轻人喜爱;中国电信呢,经常捆绑家庭宽带,套餐更实惠,吸引全家共享,这就像不同品牌的车,有的省油,有的动力强,关键看你开什么路,运营商通过差异化设计,避免恶性竞争,也能精准锁定目标群体——比如学生党偏爱低价流量卡,商务人士则选高配服务。

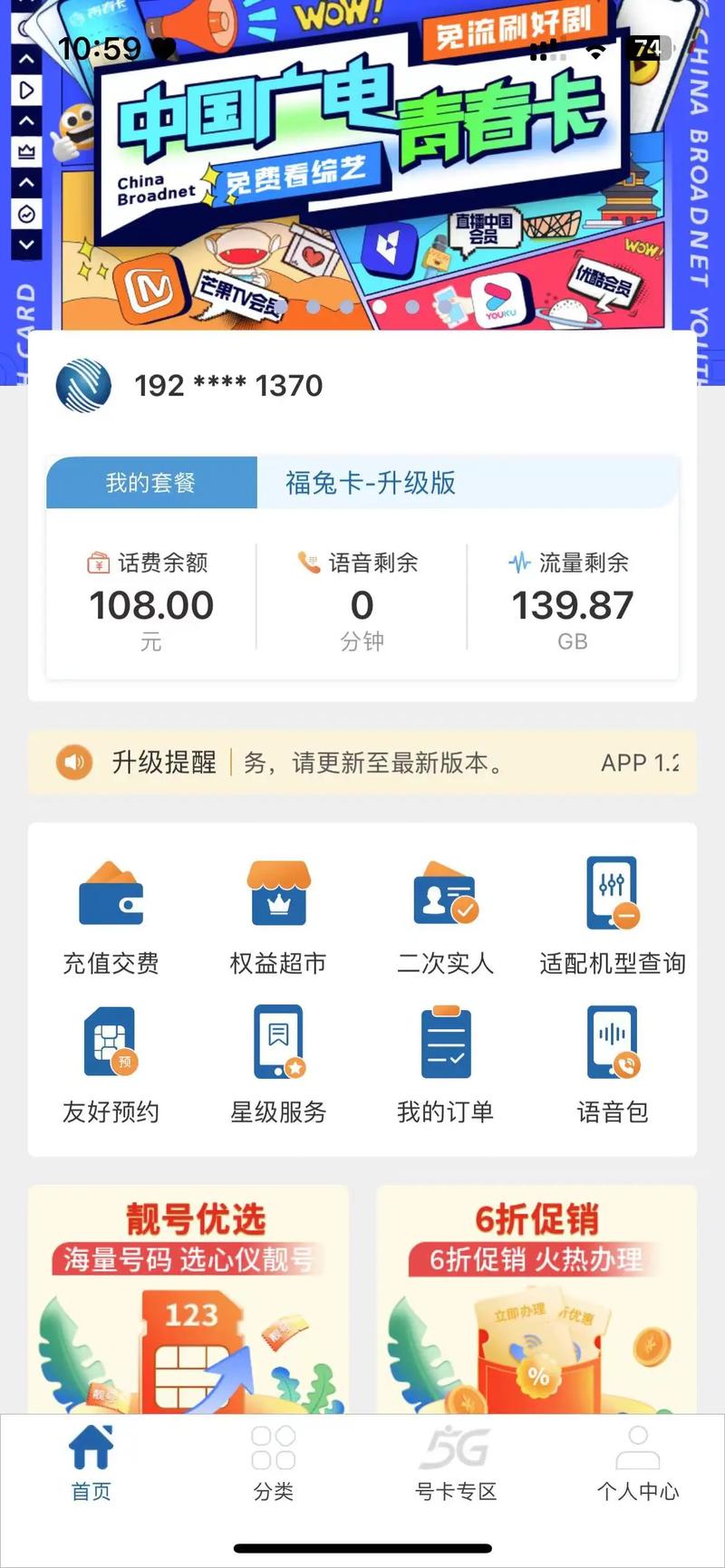

用户需求五花八门,直接催生了套餐多样性,想想看,每个人的手机习惯不同:有人整天刷视频,需要超大流量;有人只打电话,流量少点无所谓;还有人喜欢追剧,运营商就捆绑视频会员当卖点,去年,我帮朋友选套餐时,发现一个有趣现象:运营商通过大数据分析用户行为,比如夜间流量使用高峰,就推出“夜间专属包”,价格便宜一半,这可不是随意定价,而是基于真实数据——如果你流量用得多,运营商会推荐高价套餐;反之,低价基础款更划算,这种个性化设计,让套餐像定制衣服一样,贴合不同生活节奏,别忘了,技术进步也在推陈出新:5G时代来了,套餐自然升级,流量更多、速度更快,但老款4G套餐也没淘汰,留给预算有限的用户,这确保了市场不遗漏任何人。

价格策略更是套餐差异的催化剂,运营商玩的是心理游戏:低价套餐吸引新用户,首月9元”的促销,但长期用可能不划算;高端套餐则靠增值服务撑场子,比如免费云存储或国际漫游,价格翻倍,我见过不少用户踩坑——贪便宜办了低价卡,结果流量用超了,费用反而更高,运营商深谙此道,套餐设计往往隐藏“钩子”,比如流量阶梯计费:用得多单价低,用得少单价高,这不是阴谋,而是商业逻辑:企业要盈利,就得平衡成本和收益,竞争激烈时,运营商还会推出限时优惠,双十一”打折,套餐临时变便宜,但过后恢复原价,这提醒我们,选套餐别只看广告,得算清长期账。

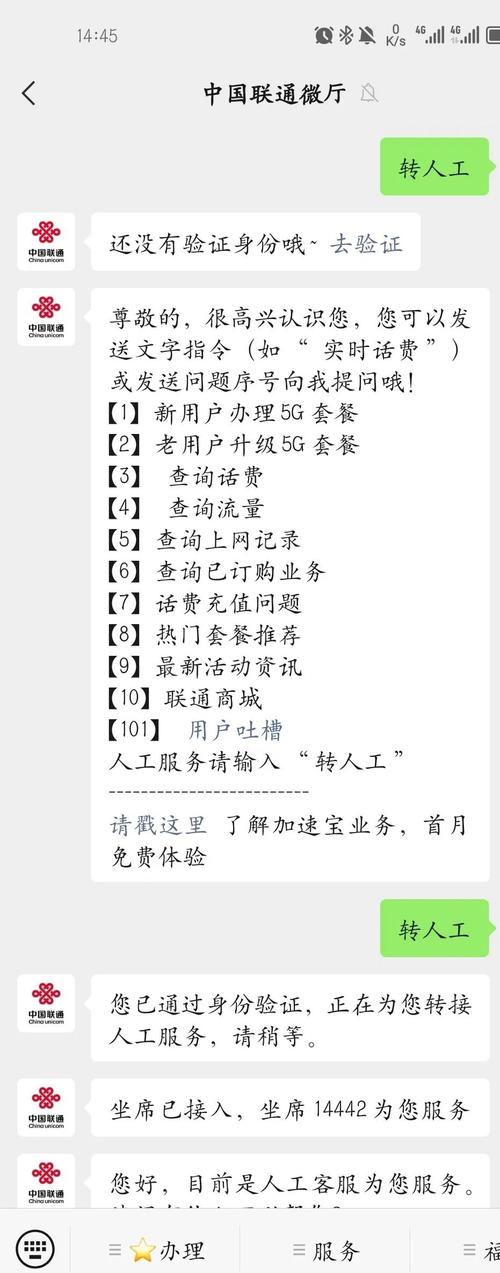

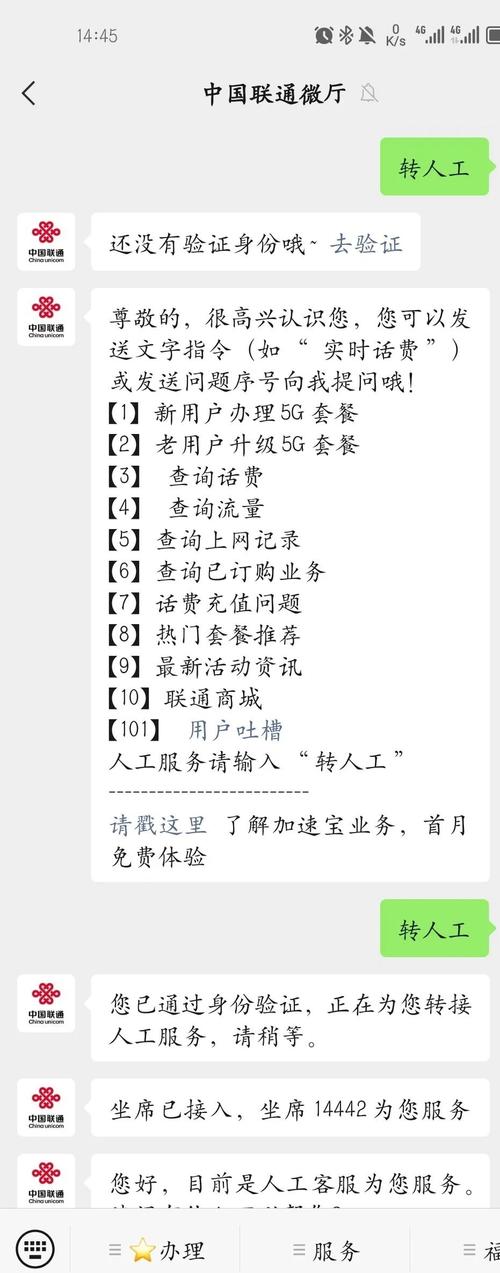

服务质量也是关键因素,套餐价格高,往往包含更多保障:比如7×24小时客服、快速故障处理,甚至免费换卡服务,低价套餐呢,可能客服响应慢些,我记得自己用过一款经济型卡,流量便宜但网络不稳定,视频卡顿得让人抓狂;换成中端套餐后,问题就少了,运营商通过服务分层,让用户按需付费——你花多少钱,就享受多少便利,这反映了通信行业的本质:不是一锤子买卖,而是持续服务,选套餐时,别光比价格,想想自己最看重什么:是省钱,还是省心?

政策环境也在塑造套餐格局,国家要求提速降费,运营商就得调整套餐,比如取消“流量漫游费”,让全国流量统一,但这也带来新花样:运营商在合规范围内创新,比如推出“定向免流”套餐,刷特定APP不扣流量,吸引特定用户群,监管像无形的手,推动套餐更透明、公平。

作为站长,我建议你:选移动套餐,先审视自己需求——日常流量多少?通话频率高不高?预算上限在哪里?别被华丽广告忽悠,多比较几家运营商,甚至试用一个月再决定,套餐差异不是陷阱,而是市场给你的选择权,用好它,手机生活才更舒心。(字数:1280)