移动数据卡哪款套餐性价比最高?

移动数据卡已成为现代人生活中不可或缺的一部分,无论是日常通勤、远程办公,还是旅行出差,稳定的网络连接都直接影响着效率与体验,面对市场上五花八门的套餐选项,许多用户陷入选择困难:究竟哪一款套餐更适合自己?以下从实际使用场景、资费性价比和隐藏需求三个维度展开分析。

一、流量需求是核心,但别忽略“时间”与“场景”

多数人选择套餐时首先关注流量大小,例如30GB、50GB或100GB档位,但流量消耗的实际速度与使用场景密切相关,短视频重度用户每月消耗的流量可能是普通文字工作者的3倍以上,建议先通过手机自带的流量统计功能(如iOS的“蜂窝网络”或安卓的“数据使用”)查看过去3个月的平均用量,再上浮20%作为基准值。

但流量并非唯一考量,经常出差的用户需注意套餐是否支持全国通用,某些低价套餐可能限制本地流量比例;而学生群体若主要在校园使用,可优先考虑覆盖校内基站更稳定的运营商,夜间流量包、定向免流App(如微信、抖音)等附加功能,可能让20GB套餐的实际效用超过30GB的标准套餐。

二、三大运营商套餐对比:打破“价格战”迷思

截至2023年,中国移动、联通、电信均推出多档位套餐,但差异化的服务策略值得关注:

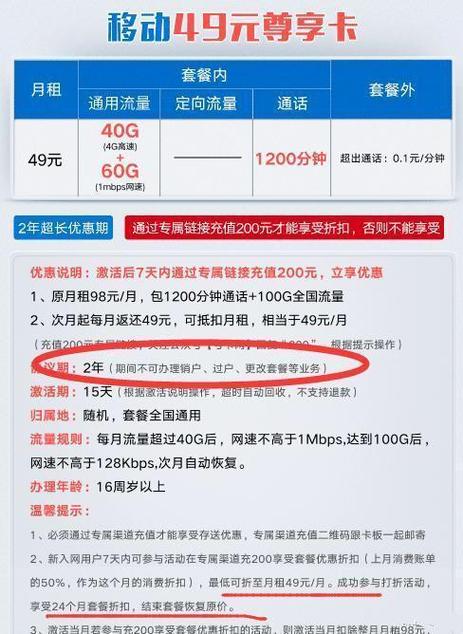

中国移动:覆盖范围最广,偏远地区信号稳定性优势明显,适合经常往返城乡的用户,其“动感地带”系列针对年轻群体,赠送视频平台会员,但同等流量下资费比竞品高10%-15%。

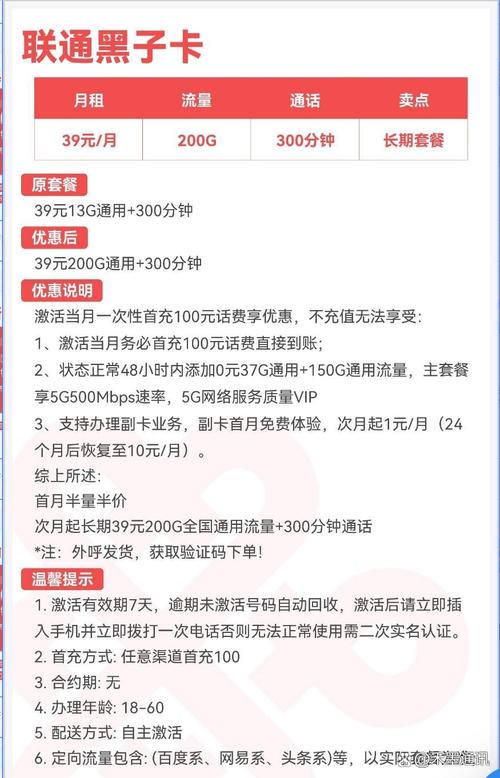

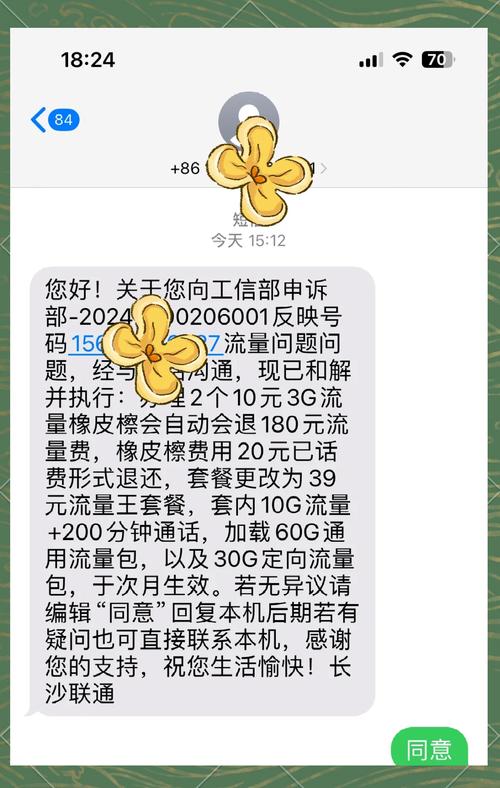

中国联通:主打性价比,与互联网公司合作的定制卡(如腾讯王卡)实现特定App免流,适合游戏、直播用户,需注意部分套餐存在“达量降速”条款,超过限额后网速可能降至1Mbps。

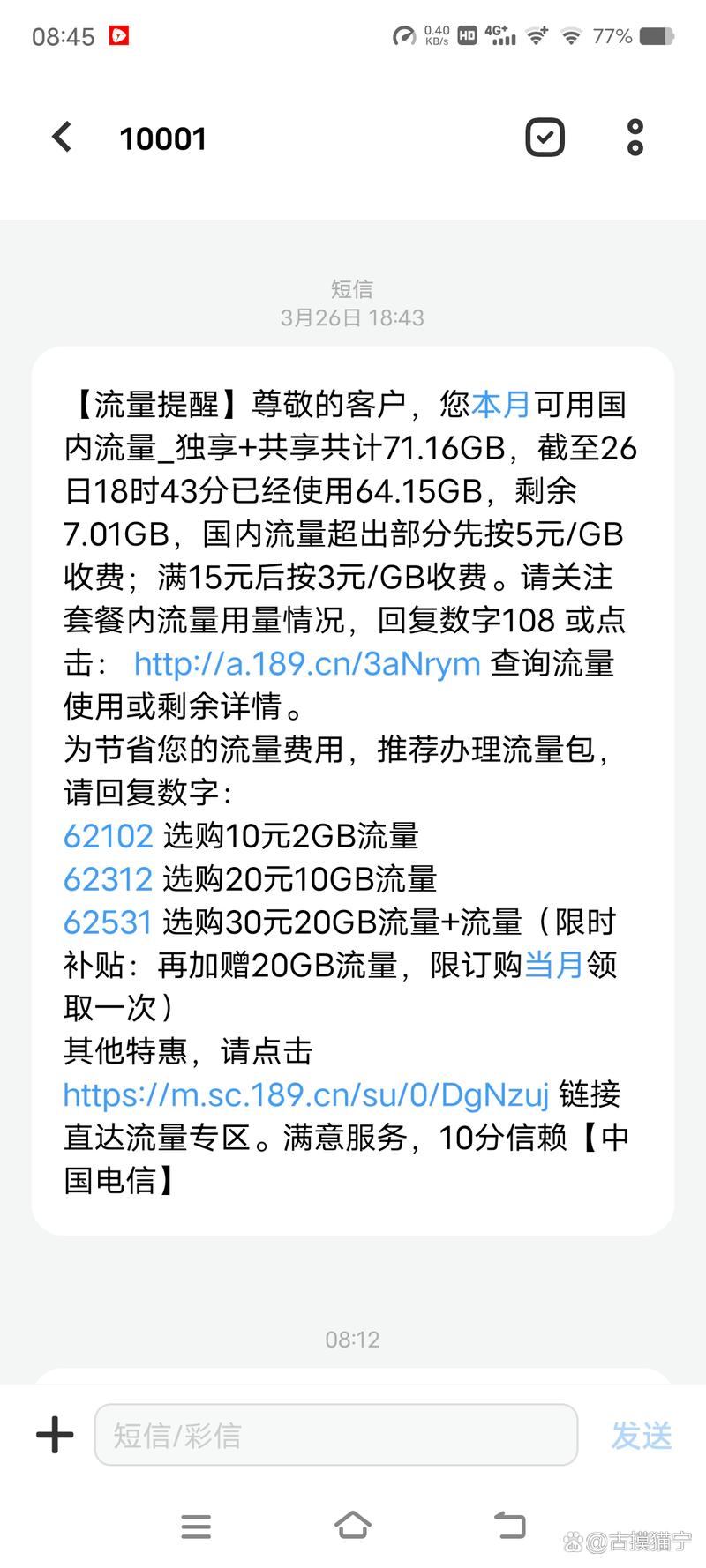

中国电信:融合套餐优势突出,捆绑宽带后可享家庭共享流量,近期推出的“星卡”系列支持按天计费,适合短期出差或临时需求。

值得注意的是,虚拟运营商(如小米移动、京东通信)凭借灵活套餐和低价策略抢占市场,但信号稳定性高度依赖基础运营商,人口密集区域可能出现拥塞。

三、隐藏成本:合约期、注销门槛与增值服务

一款套餐的真实成本往往隐藏在条款细节中,某标价“月租19元”的套餐,实际需承诺在网12个月,提前解约需支付剩余月份30%的违约金,部分套餐首月资费打折,次月起恢复原价,容易造成消费预期偏差。

增值服务也是“隐形刺客”,曾有用户反馈,某套餐默认开通“彩铃会员”,每月扣除6元费用,需手动致电客服取消,建议办理前明确以下问题:

1、是否支持线上销户?

2、套餐外流量如何计费(如1元/GB或5元/GB)?

3、国际漫游资费是否包含在内?

四、小众需求:物联网卡、跨境流量与企业专网

除个人用户外,三类特殊场景值得关注:

1、物联网卡:适合智能设备联网,但需警惕“非实名卡”的法律风险,选择支持企业认证的正规渠道。

2、跨境流量包:短期出国可购买7天/15天包,比单日30元封顶的漫游资费节省50%以上。

3、企业专网套餐:针对团队使用的共享流量池,可设置子账号限额,避免超额消费。

五、个人体验:没有“完美套餐”,只有动态选择

作为同时使用过三家运营商服务的用户,我的选择策略始终遵循两个原则:一是拒绝长期合约,优先选择可随时更换的月付套餐;二是分离主副卡,主卡保留最低资费保号,副卡根据当前需求灵活切换流量卡,疫情期间居家办公时改用电信融合套餐,恢复差旅后则切换至联通的全国通用流量包。

最后提醒:运营商APP中常隐藏“老用户专享”优惠,例如某次登录中国移动客户端时,意外发现“签到3天送5GB流量”活动,这类即时福利比固定套餐更具性价比,与其纠结于“哪个套餐最好”,不如建立定期评估的习惯——毕竟需求在变,套餐也该随之流动。