手机转流量如何操作?有哪些具体方法?

随着移动互联网的深度融入生活,手机流量似乎永远处于“饥渴”状态,当自己的流量即将见底,而家人或朋友的套餐却仍有大量结余时,如何将闲置资源合理利用起来,就成了一个非常实际的需求,我们就来详细梳理一下目前主流的手机流量转赠方法。

运营商官方渠道:安全可靠的首选

最直接、最安全的流量转赠方式,始终是通过三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的官方渠道,这些服务通常内置于官方手机APP、小程序或通过特定指令完成。

中国移动:和家庭分享 中国移动的用户可以办理“家庭共享”或“和多号”相关的套餐服务,主卡用户可以将自己套餐内的语音、流量共享给名下的其他副卡成员,操作路径通常如下:

- 打开“中国移动”APP。

- 在首页或“我的”页面找到“家庭共享”或“亲友共享”类目。

- 按照提示添加家庭成员(需对方手机号验证),并设置共享的流量额度。 这种方式非常适合家人之间长期、稳定的流量共享,管理起来也十分便捷。

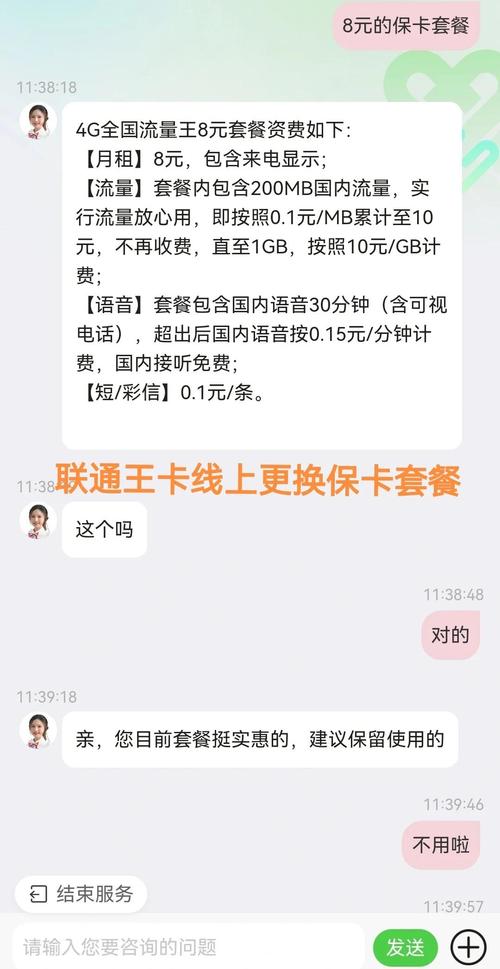

中国联通:主副卡与共享流量 中国联通同样提供了主副卡业务,主卡负责缴费,副卡共享套餐内的资源,联通用户还可以通过“中国联通”APP内的“流量银行”或“王卡”等特定套餐的入口,找到流量转赠功能,部分套餐支持购买定向的“共享流量包”,专门用于转赠给其他联通用户。

中国电信:翼起享套餐 中国电信的“翼起享”等融合套餐也主打资源共享概念,主卡用户可以将流量、通话时长与套餐内的其他成员共享,电信用户可以通过“电信营业厅”APP,在“办理”或“家庭管家”等板块中找到相应的流量共享功能,根据指引操作即可。

使用官方渠道的优点在于:

- 安全无风险:完全在运营商体系内完成,无需担心个人信息泄露。

- 稳定可靠:由运营商系统直接支持,转赠成功率高,流量到账及时。

- 规则明确:共享的规则、上限在办理时均有清晰说明,避免后续纠纷。

需要注意的是,各运营商、各地区、各套餐的具体规则存在差异,某些套餐可能不支持流量转赠,或在转赠时有额度、次数的限制,在操作前,最好通过官方客服、APP在线客服或详细套餐说明进行确认。

第三方平台与创新方式

除了运营商官方渠道,市场上也出现了一些基于互联网的流量互助形式,这些方式灵活性更高,但需要用户具备更强的辨别能力。

流量互助平台与小程序 一些互联网公司开发了流量互助平台或微信小程序,其基本模式是:用户可以将自己用不完的流量“存入”平台,或者直接发布转赠信息;需要流量的用户则可以在平台上“领取”或“购买”这些流量,这类平台通常通过运营商的特定接口实现,但并非官方行为。

选择此类平台时需要格外谨慎:

- 核实平台资质:选择知名度较高、用户评价较好的平台。

- 阅读用户协议:仔细了解流量兑换规则、有效期和可能产生的手续费。

- 注意个人信息:避免在不可信的平台上过度暴露个人手机信息。

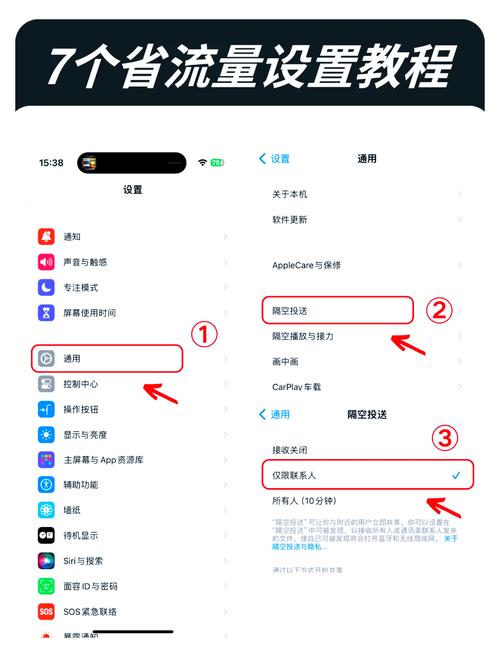

套餐外流量包赠礼 如果觉得直接的流量转赠操作复杂,还有一个更为通用的“曲线救国”方法:为对方购买套餐外的通用流量包,几乎所有运营商的APP都提供了“充流量”或“礼品中心”功能,你可以选择不同面额的流量包,直接输入对方的手机号进行购买赠送,这虽然不是严格意义上的“转赠自己的流量”,但同样达到了为他人补充流量的目的,且适用性最广,不受特定套餐限制。

选择方法与个人建议

面对多种选择,如何找到最适合自己的方式?我个人认为,安全性、便捷性和成本是需要权衡的核心要素。

对于家人、伴侣等关系紧密且需要长期共享流量的群体,优先推荐办理运营商的家庭套餐或主副卡业务,这是一劳永逸的解决方案,能将通信成本整体化,管理也集中方便。

对于临时性、偶尔的流量救急需求,如果双方是同一运营商,可以首先尝试在官方APP里寻找“流量转赠”功能,如果此路不通,或者跨了运营商,那么直接通过官方渠道为对方购买一个短期有效的通用流量包,是最简单、最没有风险的做法,虽然需要支付少量费用,但胜在绝对安全和即时到账。

至于第三方互助平台,我持相对保守的态度,在享受其灵活性的同时,用户需要承担信息安全和规则不透明的潜在风险,除非你对某个平台有充分的了解和信任,否则不建议将其作为流量转赠的主要途径。

手机流量转赠是一项非常实用的功能,在操作前,花几分钟时间了解清楚自己手机套餐的规则,选择官方或最稳妥的渠道,就能轻松实现流量资源的优化配置,让每一兆流量都物尽其用。