哪些手机有流量卡?这些流量卡划算吗?

在如今这个移动互联网时代,手机流量几乎等同于“空气”和“水”,是生活的必需品,选择一款合适的流量卡,再搭配一部能高效利用流量的手机,无疑能大大提升生活品质并节省开支,究竟如何搭配才算“划算”呢?这不仅关乎套餐价格,更与手机本身的特性息息相关。

理解“划算”的真正含义:手机与流量的协同效应

很多人认为“划算”就是找个最便宜的流量套餐,但实际上,真正的划算在于手机硬件与流量套餐的完美匹配,一部功耗控制不佳的手机,即使配上再便宜的流量卡,也可能因为耗电快、信号差而白白浪费流量和电量,我们需要从不同用户的需求场景出发,来寻找最佳组合。

不同需求下的手机与流量卡搭配方案

对于重度游戏与影音爱好者

这类用户对手机性能、屏幕素质和网络稳定性要求极高,高速流量和低延迟是刚需。

-

手机选择要点:

- 强悍芯片: 优先选择搭载旗舰级或次旗舰级处理器的手机,例如高通骁龙8系列、联发科天玑9000系列等,确保游戏流畅不卡顿。

- 高刷好屏: 至少配备120Hz或以上刷新率的OLED屏幕,带来流畅跟手的视觉体验。

- 网络优化: 支持Wi-Fi 6增强版和多个5G频段,具备良好的天线设计,保证网络连接的稳定性。

-

流量卡搭配建议:

- 选择包含大量通用流量(非定向流量)的5G套餐,由于游戏和高清视频消耗流量快,定向流量往往不够用。

- 关注套餐内是否包含“网络加速”或“游戏专属通道”等服务,虽然可能额外付费,但对体验提升明显。

- 可以考虑办理副卡,或将手机作为热点,为平板电脑等设备提供网络。

-

参考组合: 性能旗舰手机(如iQOO、Redmi K系列、一加Ace系列等) + 运营商的大容量5G套餐或互联网宝卡(如腾讯王卡,若您常玩腾讯系游戏)。

对于日常办公与社交达人

这类用户使用场景以微信、钉钉、网页浏览、在线文档和轻度视频会议为主,他们对流量的需求稳定,但对手机的续航、信号和便携性有更高要求。

-

手机选择要点:

- 长续航与大电池: 电池容量最好在5000mAh以上,并支持快充技术,避免电量焦虑。

- 稳定信号: 手机的信号接收能力是关键,这往往与品牌的天线设计功底有关,传统大厂如苹果、华为、荣耀等在此方面通常有较好口碑。

- 系统流畅稳定: 系统优化到位,能长时间保持流畅,应对多任务切换不费力。

-

流量卡搭配建议:

- 选择月租适中、流量够用且通话时长充足的套餐,许多运营商提供了针对上班族的套餐,流量和通话时间搭配均衡。

- 如果大部分时间处于Wi-Fi环境,可以考虑办理“保号”套餐+一张纯流量卡作为补充,成本更低。

- 双卡双待是这类用户的绝配,一张卡用于工作和通话,另一张卡专门用于上网。

-

参考组合: 均衡型手机或商务手机(如华为nova系列、荣耀数字系列、iPhone标准版) + 运营商的主流4G/5G套餐或长期优惠的“政企套餐”。

对于长辈或作为备用机

核心需求是简单易用、续航持久、声音洪亮,流量消耗通常不大,主要用于微信视频、看新闻和听戏曲。

-

手机选择要点:

- 大字体、大音量: 系统需具备简易模式或极简桌面,字体和图标够大,扬声器音量要足。

- 超长续航: 大电池是首要考虑因素,6000mAh以上的机型是优选。

- 皮实耐用: 机身结构坚固,经得起偶尔的磕碰。

-

流量卡搭配建议:

- 选择月租极低,包含少量流量和大量通话时长的套餐,例如运营商的“孝心卡”或“无忧卡”。

- 务必关闭所有增值业务,避免产生额外费用,可以为长辈设置流量上限提醒。

- 很多定向流量卡(如针对短视频平台的)也非常适合,能满足他们主要的娱乐需求。

-

参考组合: 长续航入门机或老年机(如Redmi Note系列、荣耀Play系列) + 运营商专属的优惠卡(如电信星卡、移动王卡等,注意选择定向流量符合长辈使用习惯的)。

选购时不可忽视的关键点

- 5G是否必要? 目前5G网络覆盖已相当完善,5G套餐的单价也在下降,如果您的手机支持5G,选择5G套餐能获得更好的网速体验,但如果您是轻度用户,4G套餐在信号好的地方也完全够用,性价比更高。

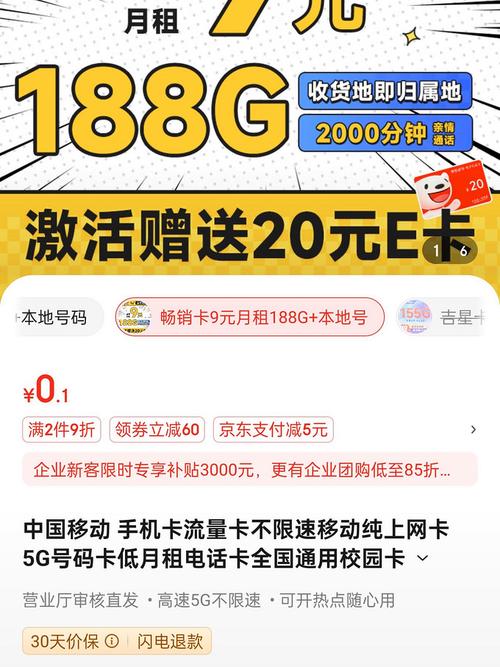

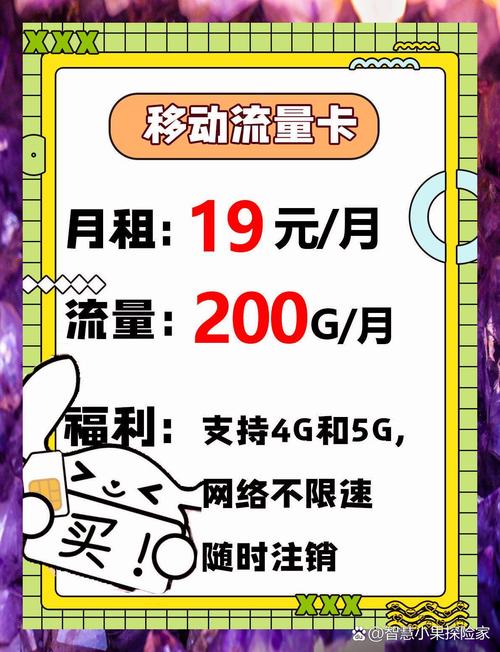

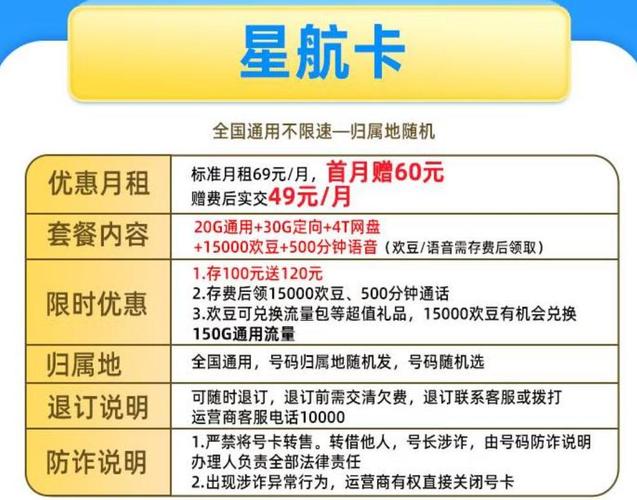

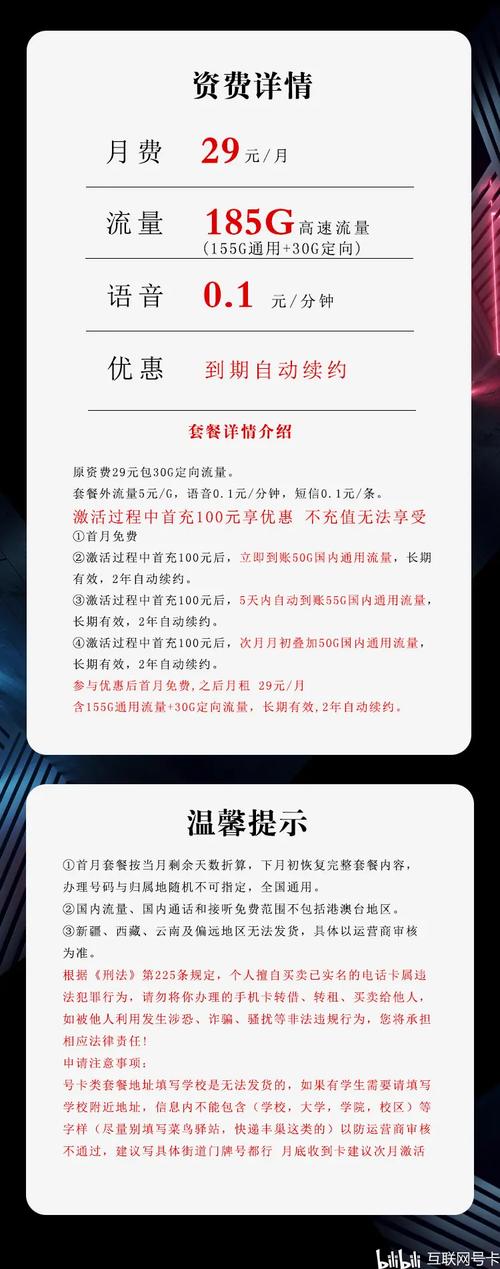

- 流量虚标与限速陷阱: 警惕一些所谓“无限流量”卡,通常达到一定额度后会严重限速,几乎无法正常使用,务必仔细阅读套餐说明,了解高速流量的具体额度。

- 合约期与携号转网: 办理套餐时问清合约期是多长,是否有违约金,现在携号转网很方便,如果对当前运营商服务不满意,可以保留原号码转到其他运营商。

- 手机eSIM功能: 部分新款手机支持eSIM(嵌入式SIM卡),无需实体卡即可开通套餐,非常方便作为备用机或出国旅行时使用,如果您有此类需求,可以优先考虑支持eSIM的手机。

个人观点

在我看来,最划算的组合并非最顶级的手机配上最便宜的卡,而是真正贴合你生活节奏的那一套方案,它应该让你几乎感受不到流量和电量的存在,顺畅无声地支撑起你的数字生活,在做出决定前,花几分钟梳理一下自己每天最常用的几个App和场景,这个小小的动作,远比盲目追逐参数能带来更高的“划算”回报。