手机卡免流量是真是假?如何识破套路选对卡?

在移动互联网时代,流量已成为用户选择手机卡时的重要考量因素,不少运营商和品牌推出了所谓“免流量”的套餐或服务,吸引消费者办理,这些“免流量”优惠是否真的如宣传般美好?其中是否存在需要注意的细节?本文将为您梳理几种常见的免流量手机卡类型,并分析其实际使用条件,助您理性选择。

市面上较常见的一类是与互联网平台合作的联名卡,这类手机卡通常由运营商与视频、音乐、社交等应用联合推出,针对特定App内的内容提供免流量服务,一些短视频专属卡,在观看该平台视频时可享受流量减免,这类套餐的优势在于能满足用户对单一平台的高频使用需求,但需注意其免流范围可能不包括广告、弹幕、评论等模块,且使用第三方浏览器或外部链接打开的内容也可能不在免流范围内,用户在办理前应仔细阅读免流说明,避免产生预期外的费用。

部分运营商推出的定向免流包也值得关注,这类服务通常以附加包形式存在,用户可在基础套餐上叠加购买,实现指定App或网站的免流量使用,此类免流包灵活性较高,可按需选择,但同样存在使用限制,一些免流服务仅限省内使用,跨省后可能自动失效;或仅适用于4G网络,5G环境下可能无法享受优惠,免流包可能存在月流量上限,超出后仍将按标准资费计费。

第三种类型是校园卡或政企卡,这类手机卡通常面向特定人群发行,如学生、企业员工等,套餐内可能包含大量定向流量或通用流量,甚至部分App免流,其优势在于套餐性价比高,但办理条件较为严格,需提供相关身份证明,这类套餐可能存在合约期限制,中途退订需支付违约金,用户需根据自身实际需求谨慎选择。

近年来出现的“无限流量”套餐也常被宣传为“免流量”,但实际使用时仍有多项限制,达到一定流量上限后,网速可能被降至3G甚至2G水平,影响正常使用;部分套餐虽不限速,但限制热点共享或视频清晰度。“无限流量”并非完全无约束,用户需仔细阅读条款,避免误解。

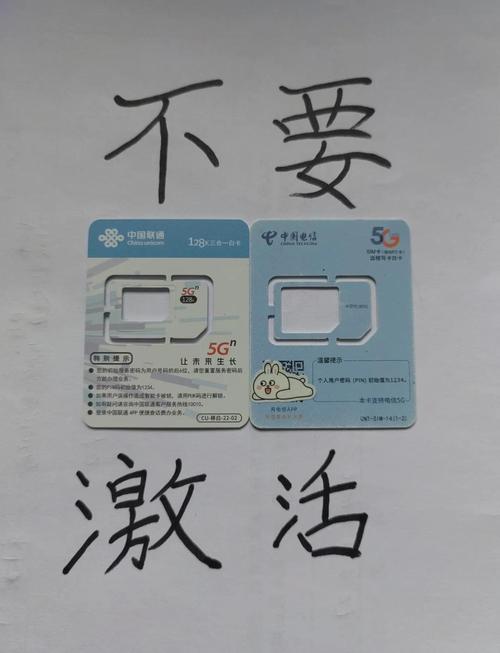

值得注意的是,任何“免流量”服务都可能存在例外情况,免流应用内的第三方广告、跳转链接、下载更新等环节可能产生额外流量;使用VPN或代理服务器时,免流服务通常无效;部分套餐甚至要求用户主动激活免流功能,否则无法享受优惠,用户在使用过程中应定期查询流量明细,确保优惠落实。

选择免流量手机卡时,建议从自身使用习惯出发,如果您是重度短视频用户,可优先考虑对应平台的联名卡;若经常使用多个应用,则需关注免流范围是否覆盖常用软件;对于经常出差的用户,应注意免流服务是否支持全国范围,对比不同运营商的网络覆盖和实际网速同样重要,毕竟再好的套餐也需要稳定的网络支持。

免流量手机卡虽能一定程度上降低流量成本,但并非“完全免费”,用户需理性看待宣传,仔细阅读条款,根据实际需求做出选择,在办理此类套餐后,建议通过官方渠道查询免流状态,确保优惠有效落实,避免因误解条款而产生额外费用,只有充分了解规则,才能更好地享受科技带来的便利。