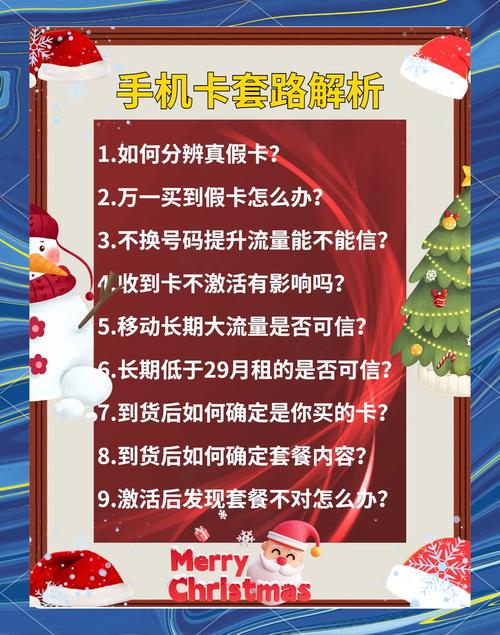

手机卡流量卡骗局有哪些?如何避免上当受骗?

在当今数字化时代,手机卡和流量卡已成为人们日常生活的必需品,它们让通信和上网变得便捷高效,随着市场的火爆,各种骗局也层出不穷,给消费者带来经济损失和个人信息风险,了解这些常见骗局,能帮助您避免陷阱,做出明智选择,作为网站站长,我长期关注通信行业动态,基于专业分析和用户反馈,整理出几种高发骗局类型,旨在提升您的防范意识。

虚假广告骗局

这类骗局往往通过夸张的宣传语吸引眼球,比如声称“无限流量”或“超高速网络”,实际使用时却大打折扣,某些商家在广告中承诺每月100GB高速流量,但用户购买后发现,流量仅在前10GB内保持高速,之后被限速到几乎无法使用,更糟糕的是,一些平台利用小字条款隐藏限制条件,如“高峰期限速”或“特定应用不适用”,消费者常因轻信宣传而浪费金钱,要避免上当,建议仔细阅读产品说明,核实运营商官方信息,并优先选择知名品牌,真正的无限流量计划通常有公平使用政策,而非绝对无限制。

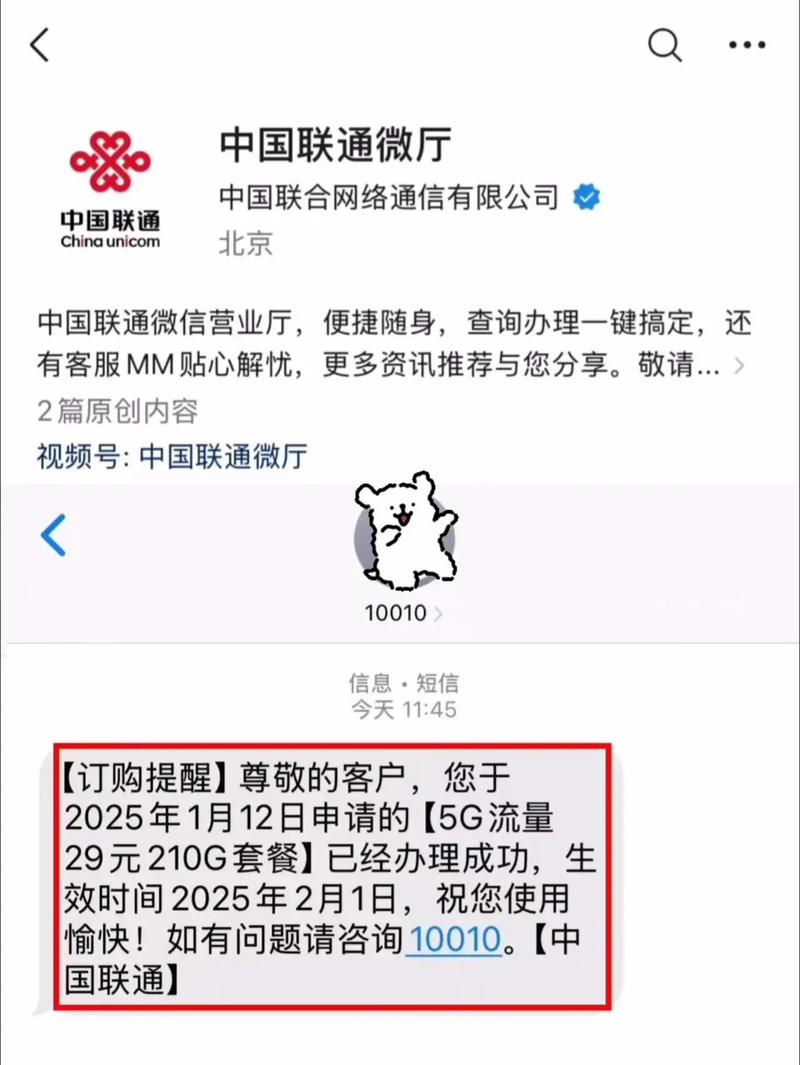

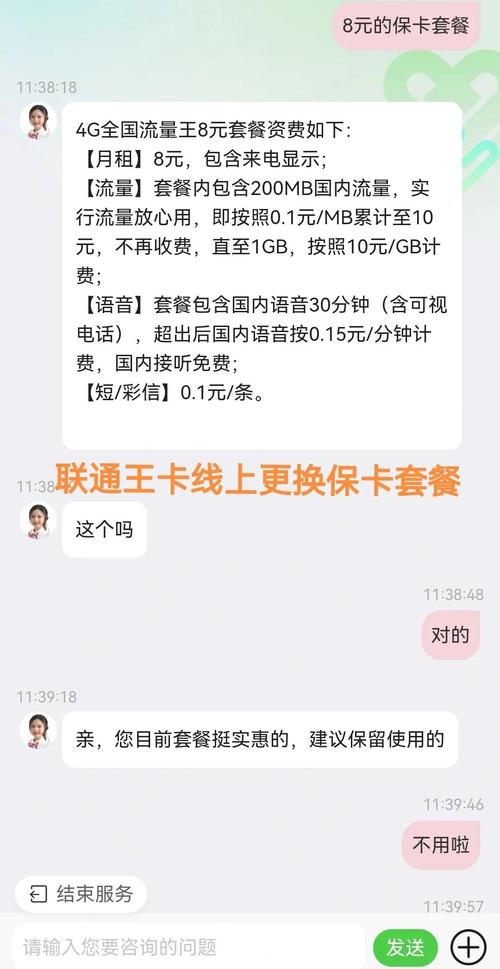

隐藏费用骗局

购买手机卡或流量卡时,商家可能以低价套餐作为诱饵,实则暗藏额外收费,常见手法包括自动续费、服务费或激活费,用户花几十元买一张“超值流量卡”,激活后才发现每月自动扣费50元,且无法取消,部分平台甚至通过短信或APP推送收费服务,用户稍不注意就中招,这种骗局利用消费者对价格敏感的弱点,制造虚假优惠,预防策略很简单:在购买前确认所有费用细节,特别是续费条款;使用支付平台时设置消费提醒;遇到不明扣费,立即联系客服或监管部门投诉。

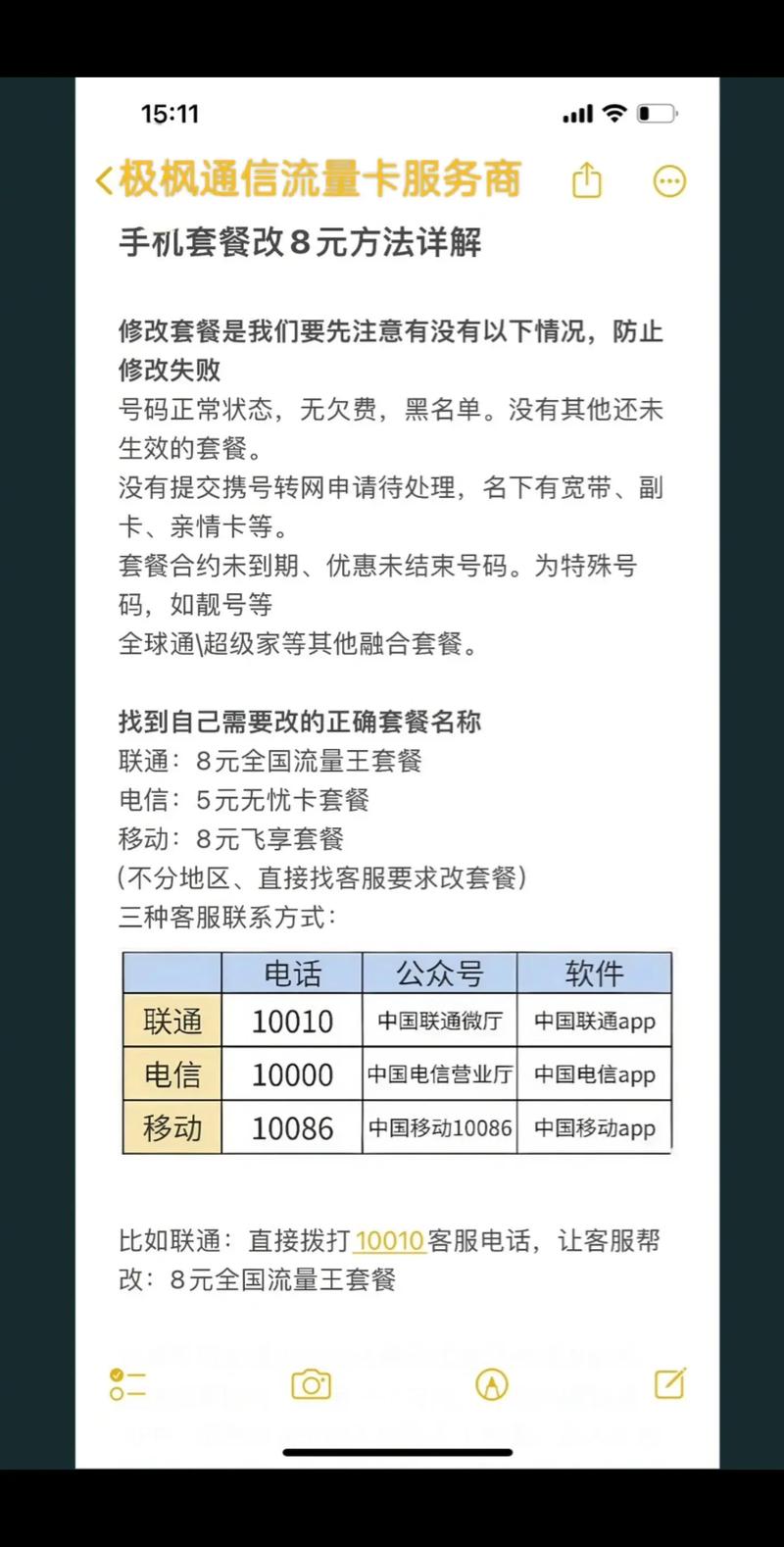

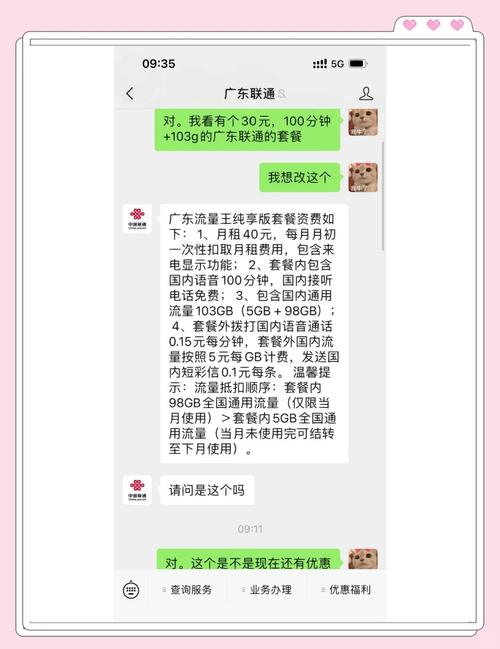

假冒官方骗局

不法分子常冒充正规运营商,销售伪造的手机卡或流量卡,骗取用户信任,手段包括伪造官网、虚假客服电话或社交媒体推广,有人收到“中国移动特惠卡”短信,点击链接购买后,卡无法激活或个人信息被盗,这类骗局危害极大,不仅损失钱财,还可能导致身份泄露,识别真伪的关键是核对官方渠道:只从运营商官网、授权门店或大型电商平台购买;警惕过低价格或“独家优惠”;验证客服号码是否与官方一致,作为消费者,保持警惕是保护自己的第一道防线。

钓鱼网站骗局

网络时代,钓鱼网站成为常见陷阱,骗子创建与正规平台相似的网站,诱导用户输入个人信息或支付购买,搜索“低价流量卡”时,跳出一个看似正规的页面,要求填写身份证、银行卡等敏感数据,一旦提交,信息即被盗用,用于诈骗或身份盗窃,这类骗局隐蔽性强,往往利用搜索引擎优化漏洞出现,避免方法包括:检查网址是否以“https”开头且有安全锁图标;不点击不明链接;使用正规支付方式如支付宝或微信支付,而非直接转账,个人观点是,网络安全意识应从小事做起,每次输入信息前多一分谨慎。

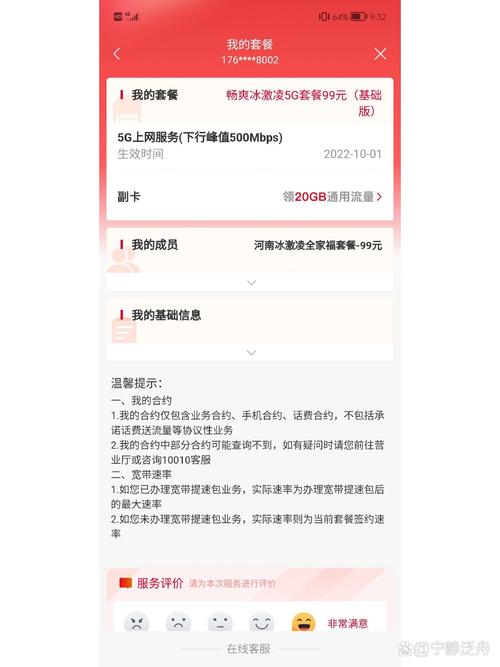

限速或限流量骗局

不少流量卡宣传“高速稳定”,实际却设置隐性限制,商家声称提供“全月高速”,但用户发现只在夜间或特定区域有效,高峰期网速慢如蜗牛,更甚者,部分套餐流量用完后自动断网,需额外付费恢复,这种骗局源于信息不对称,消费者难以及时察觉,预防措施包括:选择套餐时关注实际测试数据;使用流量监控APP实时跟踪;优先选用有透明政策的运营商,我认为,透明化是行业趋势,消费者应主动索要服务协议,避免模糊承诺。

预付费卡陷阱

预付费手机卡看似安全,实则暗藏风险,用户充值后,卡可能无法激活、服务中断或余额无故扣除,购买一张“100元流量卡”,充值后仅用几天就失效,商家消失无踪,部分平台还通过系统漏洞盗取余额,这类骗局针对冲动消费人群,损失虽小但频发,建议从可靠渠道购买,保留交易记录;充值前测试小额度;遇问题及时向消协举报,个人观点是,小额消费更需警惕,别让便利变成隐患。

个人信息泄露骗局

在购买过程中,商家过度收集个人信息如身份证号、住址等,用于非法用途,注册APP时要求填写过多资料,结果被第三方售卖或用于精准诈骗,这种骗局看似无害,实则后患无穷,保护隐私的方法很简单:只在必要时提供最小信息;使用虚拟号码或匿名支付;定期检查个人信用报告,作为站长,我强调数据安全的重要性,消费者有权拒绝不合理要求。

通信市场鱼龙混杂,骗局花样翻新,但知识是最好武器,我坚信,通过提升自身防范力,选择正规渠道,消费者能有效规避风险,社会监管也需加强,共同营造安全环境,每一次谨慎选择,都是对自身权益的守护。(字数:1120字)