流量手机卡移动套路有哪些?如何避免被坑?

精明消费必备指南

在流量需求激增的今天,移动运营商推出的各类流量手机卡套餐琳琅满目,不少消费者在办理或使用过程中,遭遇了意想不到的困扰与额外支出,了解常见的营销策略与限制条款,是避免踩坑的关键,本文将揭示几种值得警惕的流量卡套路。

流量消耗异常加速,实际用量成谜 许多用户反馈,在同等使用习惯下,更换了某些特定流量卡后,流量消耗速度明显加快,可能的原因包括:

- 后台应用偷跑流量: 部分定制套餐手机预装应用或运营商服务可能在后台持续联网,消耗流量不易察觉。

- 流量计算方式存疑: 极少数情况下,存在流量统计系统误差或被质疑流量计算不够透明的情况,消费者应定期核对官方APP流量记录与实际使用感知。

- 网络制式影响: 某些套餐在特定网络(如仅限4G)下使用,若手机频繁在信号不佳区域切换网络,可能导致连接功耗增加,间接影响流量稳定性(非直接消耗流量本身)。

建议: 关闭不必要的应用后台刷新权限,使用系统或第三方工具监控流量消耗明细,发现异常及时向运营商核实。

限速陷阱:高速流量名不副实 这是最具迷惑性的套路之一:

- 达量限速: 套餐宣传的“超大流量”(如40GB、100GB),往往设定一个远低于总量的高速流量阈值(可能仅为10GB、20GB),一旦用户当月使用量超过此阈值,网速会被大幅降低至3G甚至2G水平,基本无法满足视频、游戏等需求。

- 速率不达标: 即便在高速流量额度内,实际体验速率也可能远低于宣传的“5G极速”或“高速率”,尤其是在高峰时段或网络拥塞区域。

建议: 仔细阅读套餐详情页的“限速说明”,重点关注“高速流量”的具体额度,办理前评估自身流量需求,避免被总量数字迷惑。

优惠期限模糊不清,“长期”变“短期”

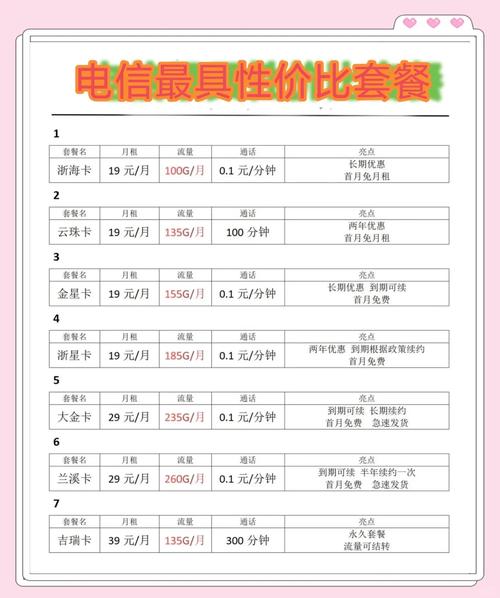

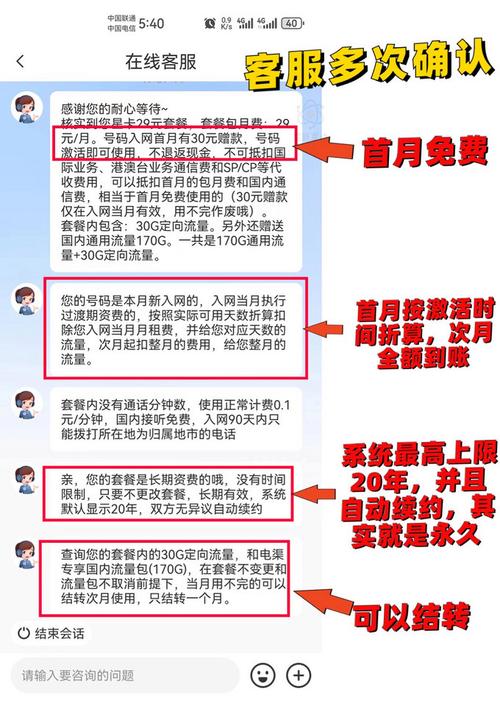

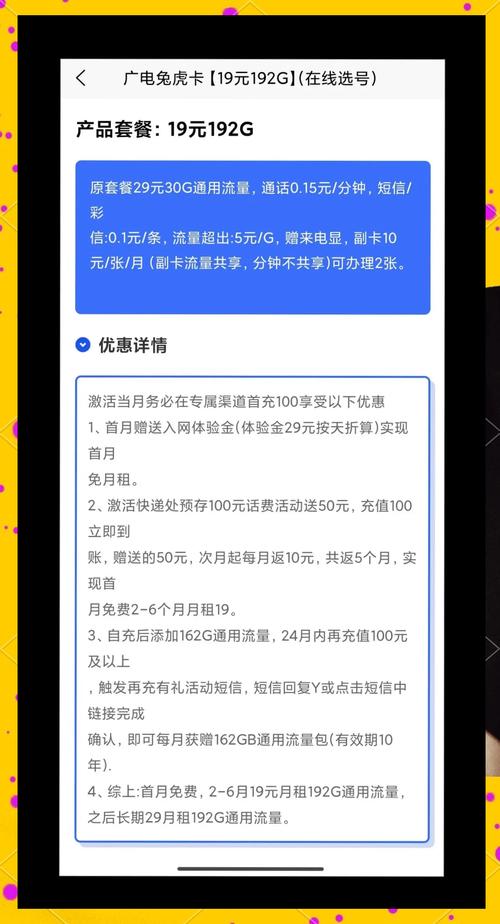

- 首充优惠的持续性: 宣传的“月租19元”等低价,通常需要用户首充50元或100元才能享受,且优惠期可能只有6个月或12个月,优惠期结束后,月租会恢复至原价(如39元、59元),若用户未留意,将面临费用上涨。

- “长期有效”的模糊性: 运营商可能承诺套餐“长期有效”,但这仅指套餐名称和框架不变,其包含的具体内容(如流量额度、通话分钟数)运营商保留调整权利,存在缩水可能。

建议: 办理时务必向客服或营业厅确认优惠价格的有效期,并记录在案,关注运营商发送的套餐变更通知短信。

捆绑消费与隐形门槛

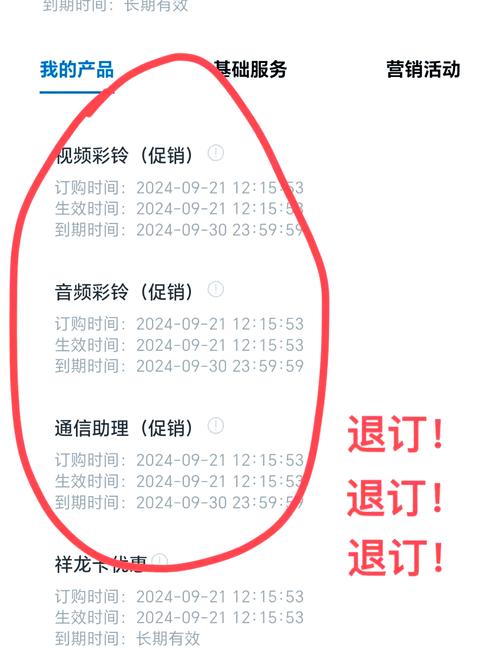

- 强制开通附加服务: 部分低价套餐在办理时,可能默认或“推荐”开通用户并不需要的增值业务(如彩铃、视频会员包月),增加月支出。

- 合约期限制: 带有优惠的套餐常绑定合约期(如12个月、24个月),合约期内用户无法更改套餐、注销号码或携号转网,否则需支付高额违约金。

- 地域限制严格: 某些互联网套餐或校园套餐,可能规定流量只能在特定区域(如省内、校园内)使用,异地使用可能产生高额费用或无法使用。

建议: 办理时仔细核对业务受理单,取消不需要的增值业务,明确了解套餐合约期及违约条款,确认套餐是否有地域使用限制。

宣传与实际不符,定向流量藏玄机

- 夸大覆盖与速率: 宣传中的“5G全覆盖”、“极速体验”在实际使用中可能因基站密度、信号穿透力、用户数量等因素大打折扣。

- 定向流量使用受限: 针对特定APP(如抖音、微信)的免流或专属流量,往往有严格限制:

- 广告/弹幕/直播不免: APP内的广告、第三方链接、弹幕、直播等产生的流量通常不在免流范围。

- 激活方式复杂: 需手动激活免流服务、绑定手机号、在特定入口启动APP等,步骤繁琐易出错。

- 免流APP范围有限: 套餐包含的免流APP数量远少于用户实际使用的APP。

建议: 对宣传的覆盖和速率保持合理预期,仔细阅读定向流量的详细规则说明,了解免流的具体范围、限制条件和激活方式。

个人观点: 作为长期关注通信消费领域的观察者,笔者始终认为,透明公正是电信服务的基石,运营商有责任将套餐条款,特别是限速阈值、优惠期限、合约责任及定向流量限制等关键信息,以清晰、显著的方式呈现给消费者,而非隐藏在冗长的协议文本中,消费者自身也需提升辨别能力,养成仔细阅读协议、主动查询详情的习惯,面对“永久低价”、“无限流量”等过于美好的承诺,务必保持警惕,牢记“天下没有免费的午餐”这一商业铁律,选择套餐时,结合自身实际需求,优先考虑信誉良好、计费透明的服务商,方为明智长久之道。