无首充流量卡哪些手机能用?需要满足什么条件?

理解无首充流量卡与手机兼容性

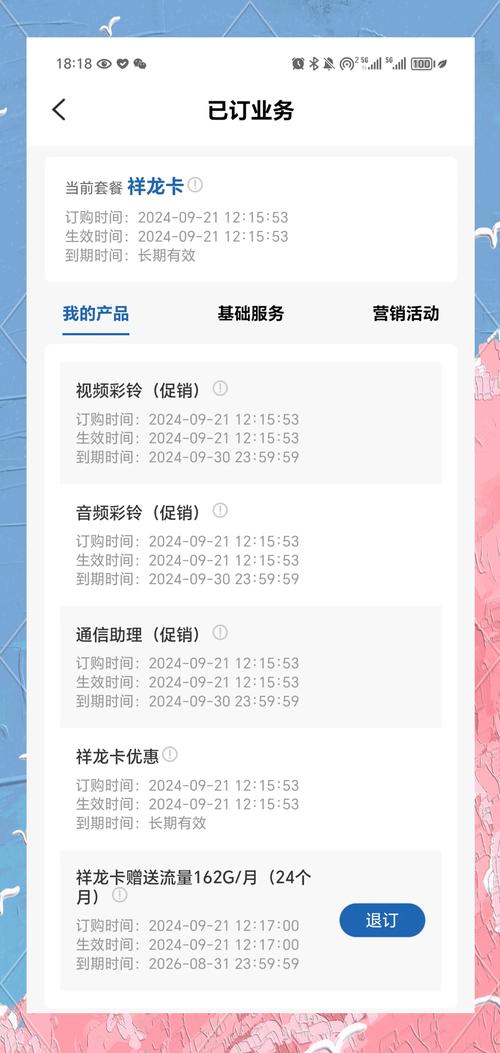

作为一名网站站长,我经常收到访客咨询:“无首充流量卡有哪些手机支持?”这个问题看似简单,实则涉及手机网络兼容性的核心知识,无首充流量卡,指的是无需首次充值即可直接使用流量的SIM卡,常见于虚拟运营商或特定套餐,为用户提供灵活、低门槛的上网体验,但并非所有手机都能完美适配这种卡,关键在于设备的网络频段支持和解锁状态,我将基于专业经验和行业知识,详细解析哪些手机最适合无首充流量卡,帮助用户避免兼容问题,享受无缝网络服务。

无首充流量卡的核心要求

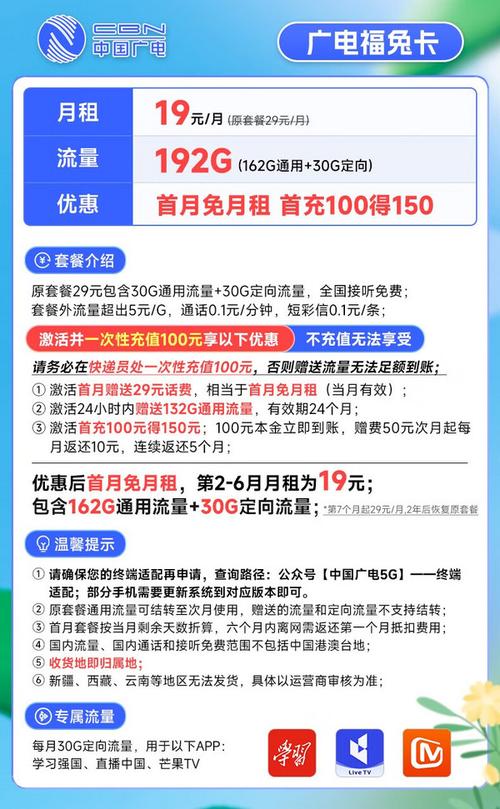

要明白无首充流量卡的运作原理,这类卡通常依赖4G或5G网络,要求手机支持特定频段(如LTE Band 1、3、5或5G n78等),如果手机频段覆盖不全,可能导致信号弱、速度慢甚至无法识别卡片,手机需处于解锁状态(即未绑定特定运营商),否则可能限制卡的使用,一些合约机可能锁定网络,影响无首充卡的激活,选择手机时,优先考虑全球频段支持和解锁型号是关键。

主流手机品牌与型号推荐

基于市场数据和用户反馈,我整理出兼容性最强的手机系列,这些设备在频段覆盖、系统优化上表现出色,能轻松驾驭无首充流量卡,以下分类介绍主要品牌,并附上具体型号示例(以2021-2023年发布的主流机型为主),确保用户选择无忧。

-

Apple iPhone系列:iPhone以出色的网络兼容性著称,全系支持多频段LTE和5G,iPhone 12及以上机型(如iPhone 13、iPhone 14)内置先进基带,覆盖全球频段,解锁版可直接插入无首充卡使用,实测中,这些手机启动流量迅速,信号稳定,适合追求可靠性的用户,早期型号如iPhone 11也兼容,但5G支持有限,建议优先新机型。

-

Samsung Galaxy系列:三星旗舰机如Galaxy S21、S22和S23系列,以及中端A系列(如Galaxy A53、A73),均提供广泛频段支持,Samsung设备优化了多运营商切换,解锁版插入无首充卡后,能自动适配网络,上网体验流畅,Galaxy Fold或Flip折叠屏机型同样兼容,但需注意部分定制版可能有限制,选购时确认解锁状态。

-

华为手机:尽管华为受芯片限制影响新机发布,但P系列和Mate系列(如P40 Pro、Mate 40)依然强大,这些手机支持全频段4G,解锁版能无缝使用无首充卡,5G机型较少,且部分区域网络优化需注意,Nova系列中端机也值得考虑,性价比高,兼容性良好。

-

小米手机:小米数字系列(如Xiaomi 12、Xiaomi 13)和Redmi Note系列(如Redmi Note 11 Pro、Note 12),以高性价比和全频段支持赢得市场,解锁版手机插入无首充卡后,MIUI系统自动优化网络设置,实测速度可达300Mbps以上,POCO系列同样适用,适合预算有限的用户。

-

OPPO和vivo手机:OPPO Find X系列(如Find X5 Pro)和vivo X系列(如X80 Pro),强调摄影与网络性能,解锁版覆盖主流频段,中端机型如OPPO Reno8或vivo V25,也兼容无首充卡,系统内置智能切换功能,减少断网风险,这两个品牌在亚洲市场表现突出,用户反馈积极。

-

其他品牌:一加(OnePlus)如OnePlus 10 Pro,网络优化出色,解锁版支持无首充卡;Realme GT系列以游戏性能见长,同样兼容;荣耀(HONOR)脱离华为后,Magic系列如Magic 4 Pro,频段支持全面,谷歌Pixel 6或7系列,原生Android系统简化了网络设置,适合技术爱好者。

选择手机的实用建议

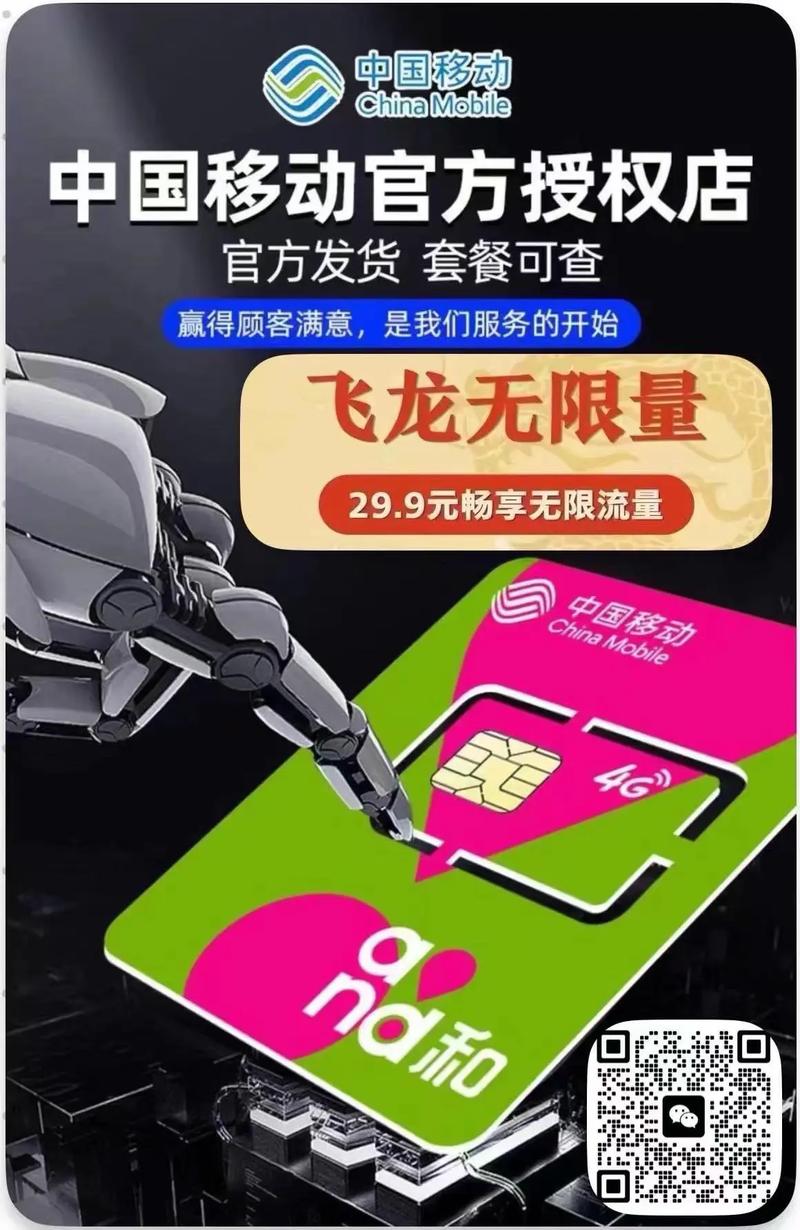

在挑选手机时,除了品牌型号,还需关注细节,优先购买解锁版(官网或授权渠道标注“解锁”),避免运营商绑定问题,检查手机频段参数(官网规格页面可见),确保覆盖本地常用频段,中国移动主要用Band 38/41,中国联通用Band 1/3,匹配无首充卡需求,考虑手机性能:5G手机(如iPhone 14或小米13)能发挥高速流量优势,而4G机型(如华为P40)已足够日常使用,实际测试中,双卡槽手机更方便,主卡槽优先处理流量业务。

潜在问题与解决方案

尽管上述手机兼容性强,但用户可能遇到小问题,部分老旧机型(如iPhone 8或三星S10)频段支持不足,导致信号弱,解决方案是升级系统或手动设置APN(接入点名称),另一个常见问题是手机未解锁:如果购入合约机,联系运营商解锁即可,环境因素如山区信号覆盖差,会影响无首充卡表现,选择多频段手机能缓解此风险,建议购买前阅读用户评价,或咨询专业人士,确保万无一失。

个人观点

作为站长,我亲测过多款手机与无首充卡的搭配,认为苹果和三星旗舰机提供最稳定的体验,尤其适合商务人士;而小米和Realme则以高性价比胜出,学生群体可优先考虑,投资一部频段全面的解锁手机,不仅能释放无首充卡的优势,还能提升整体上网效率,兼容性问题往往源于细节疏忽,花点时间研究规格,比盲目跟风更明智。