手机流量中的1MB等于多少流量?

在移动互联网时代,手机流量成为人们日常生活的重要资源,许多用户对“MB”这一流量单位的具体含义存在疑问:1MB究竟能支撑哪些操作?用完后是否需要担心超额扣费?本文将通过通俗易懂的方式,解析手机流量的计算逻辑与使用场景。

一、流量的数学本质与换算规则

国际标准单位制中,1MB(兆字节)=1024KB(千字节),而运营商在实际计费中常采用简化算法,即1MB=1000KB,这种差异源于数据存储行业与通信行业的计量习惯:

- 发送一条纯文字微信消息约消耗3KB

- 加载一张普通网页约需800KB

- 播放1分钟标清音频消耗约1MB

以某运营商套餐为例,若用户月包含30GB流量,按1024进制换算实际可用流量为30×1024=30,720MB,而按1000进制则为30,000MB,两者差距相当于多出720MB的隐形流量空间。

二、MB在不同场景中的消耗实测

1. 社交软件

微信视频通话每分钟消耗约6-8MB,发送原图照片每张约3-5MB,若用户每天进行20分钟视频通话,月消耗流量达3.6GB。

2. 影音娱乐

抖音短视频默认画质下,1小时消耗约300MB;网易云音乐播放无损音质歌曲,单曲可达30MB,追剧爱好者需特别注意:一集45分钟的高清剧集会消耗800MB以上。

3. 导航出行

百度地图实时导航每小时消耗约5MB,但离线地图包下载需300-500MB,建议出行前通过WiFi预先下载区域地图。

4. 系统更新

iOS系统升级包普遍在2-5GB之间,安卓安全补丁通常在200-500MB,用户常因忽略自动更新设置导致流量超额,建议在设置中关闭“移动数据自动下载”。

三、流量使用的三大认知误区

误区1:后台程序不耗流量

实测数据显示,未关闭后台的社交软件每小时可能产生2-5MB流量消耗,游戏类APP推送更新甚至可达50MB/次,建议定期清理后台进程。

误区2:文字阅读无需担心流量

加载一篇带20张插图的微信公众号长文,实际消耗流量约15MB,相当于发送5000条纯文字信息。

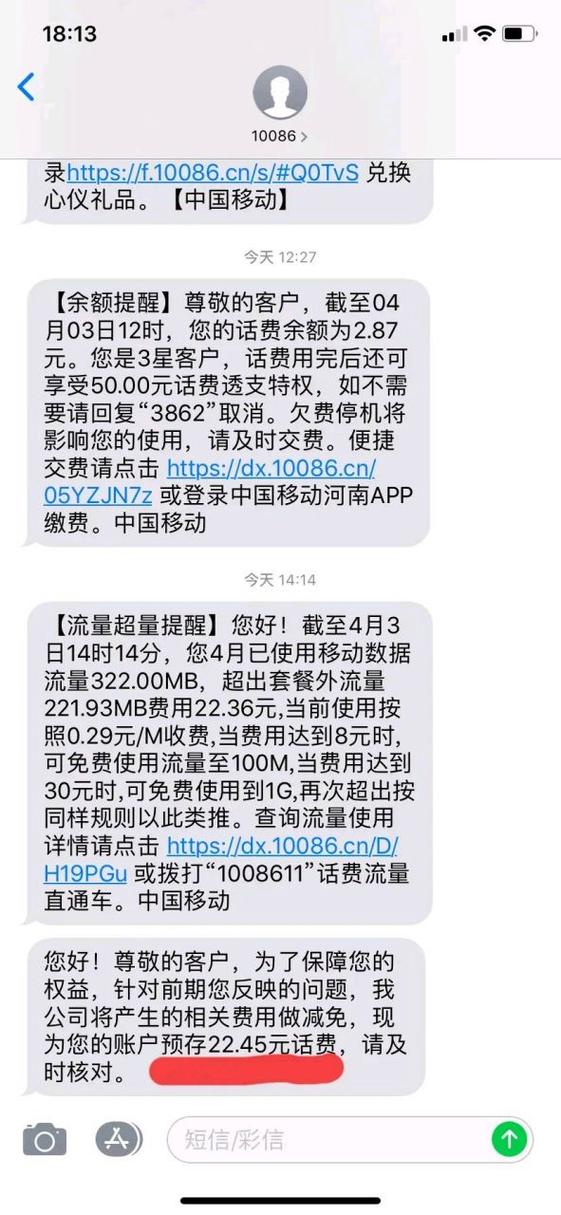

误区3:WiFi与流量会自动切换

当WiFi信号弱于-75dBm时,部分手机会自动切换至移动数据,曾有用户因在家连接不稳定WiFi,单月产生1.2GB的“隐形流量”。

四、精准控制流量的五个技巧

1、设置流量限额预警:在手机设置中输入套餐总量,系统将在流量使用达80%、95%时自动提醒

2、启用应用分级管理:将视频类APP设为“仅WiFi可用”,通讯类APP开放移动数据权限

3、压缩技术应用:微信开启“省流量模式”可降低图片加载质量,Chrome浏览器启用Lite模式节省40%流量

4、流量时间分布监控:通过运营商APP查看每日流量峰值时段,避免在计费周期末段过度使用

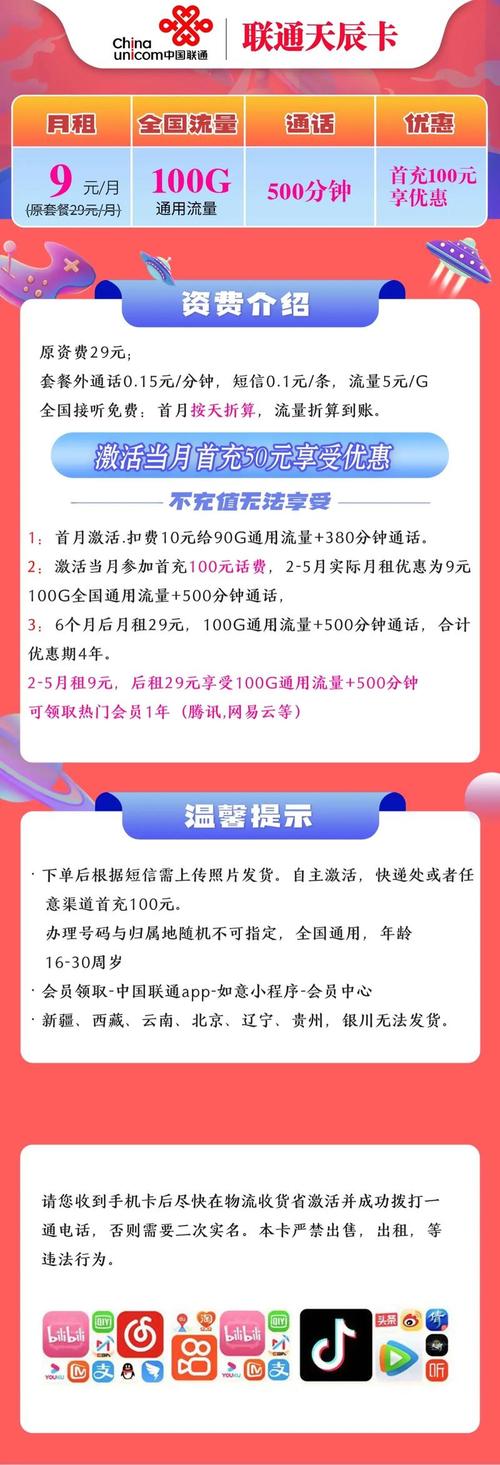

5、物联卡专项使用:为车载导航、智能手表等设备单独配备低月租流量卡,防止主卡流量透支

个人观点

作为经历过“5元30MB”时代的老用户,我认为流量焦虑本质源于信息不对称,运营商APP提供的“流量消耗溯源”功能已能精确显示每款应用的消耗明细,配合手机自带的流量监控,完全可实现“流量自由”,关键在于培养定期检查流量详单的习惯,毕竟在5G时代,1MB的精细化管理积累一年,可能省下一部新手机的预算。