手机流量中的B究竟代表多少流量?

在日常生活中,许多人会遇到手机套餐中"流量B"的说法,但很少有人真正明白这个"B"代表什么,流量单位背后的逻辑直接影响着用户对套餐价值的判断,甚至可能因为概念混淆导致超额扣费,本文将用通俗易懂的方式解析流量单位的真实含义,并帮助读者建立清晰的流量认知体系。

一、流量单位的基本概念

流量计量单位遵循国际通用的数据存储单位体系,最小的单位是"bit"(比特),8个bit组成1个Byte(字节),注意这里的大写字母"B"和小写字母"b"有着本质区别:1B=8b,常见的单位换算关系为:

- 1KB=1024B

- 1MB=1024KB

- 1GB=1024MB

运营商在描述网速时常用Mbps(兆比特每秒),而应用商店显示的文件大小用MB(兆字节),100Mbps的网速实际下载速度约为12.5MB/s,这种单位差异导致很多用户对网速产生误解。

二、实际使用场景中的流量消耗

普通文字类应用的流量消耗最低,1MB流量大约可以发送500条纯文字微信消息,但现代社交软件中,表情包、图片、语音等富媒体内容会显著增加流量消耗:

- 发送1张200万像素照片约消耗2MB

- 1分钟语音消息约消耗60KB

- 15秒短视频(720P)约消耗5MB

视频类应用是流量消耗大户,以主流视频平台为例:

- 标清视频(480P)每小时约消耗700MB

- 高清视频(1080P)每小时可达1.5GB

- 4K超清视频每小时流量超过7GB

游戏应用的流量消耗呈现两极分化,棋牌类游戏每小时约消耗15MB,而大型多人在线游戏(如《原神》)每小时流量可能超过150MB,值得注意的是,游戏更新包下载才是真正的流量黑洞,一个2GB的更新包相当于观看3小时高清视频的流量。

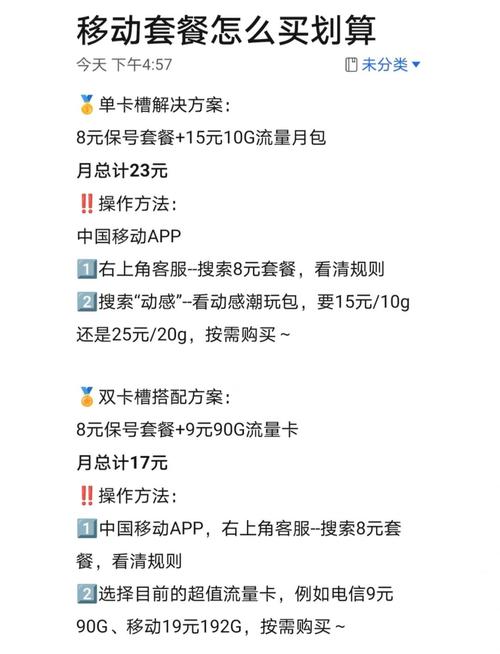

三、流量套餐的选择策略

选择套餐时要建立"使用场景-流量需求"的对应关系,轻度用户(每月<5GB)通常只需进行基础通讯和偶尔的网页浏览;中度用户(5-15GB)可能涉及日常视频观看;重度用户(>15GB)往往有长时间高清视频观看或频繁大文件下载需求。

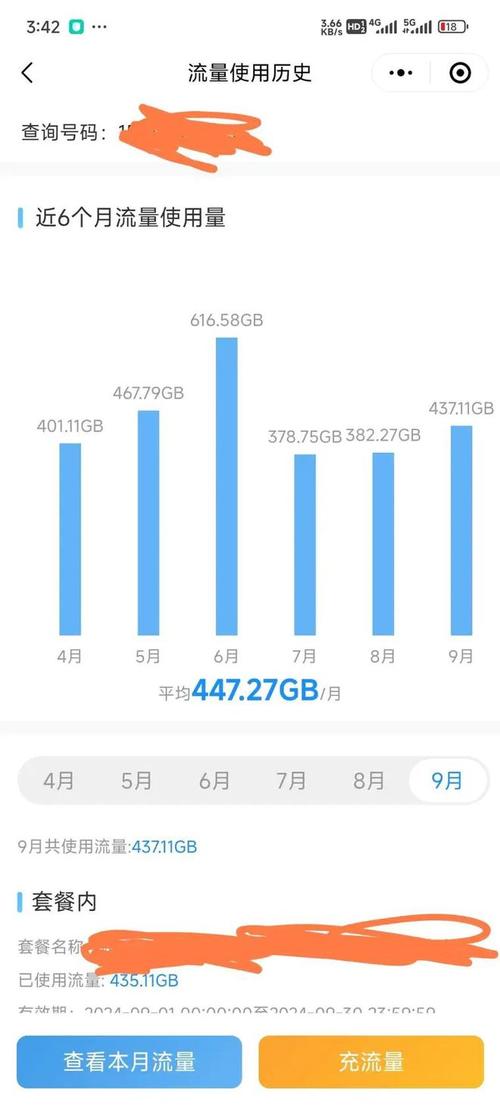

建议采用"基准值+浮动值"的计算方法:先统计过去三个月平均用量,再增加20%作为缓冲空间,例如某用户月均使用8GB,选择10GB套餐较为合理,同时要关注运营商的结转规则,部分套餐允许当月剩余流量转入次月。

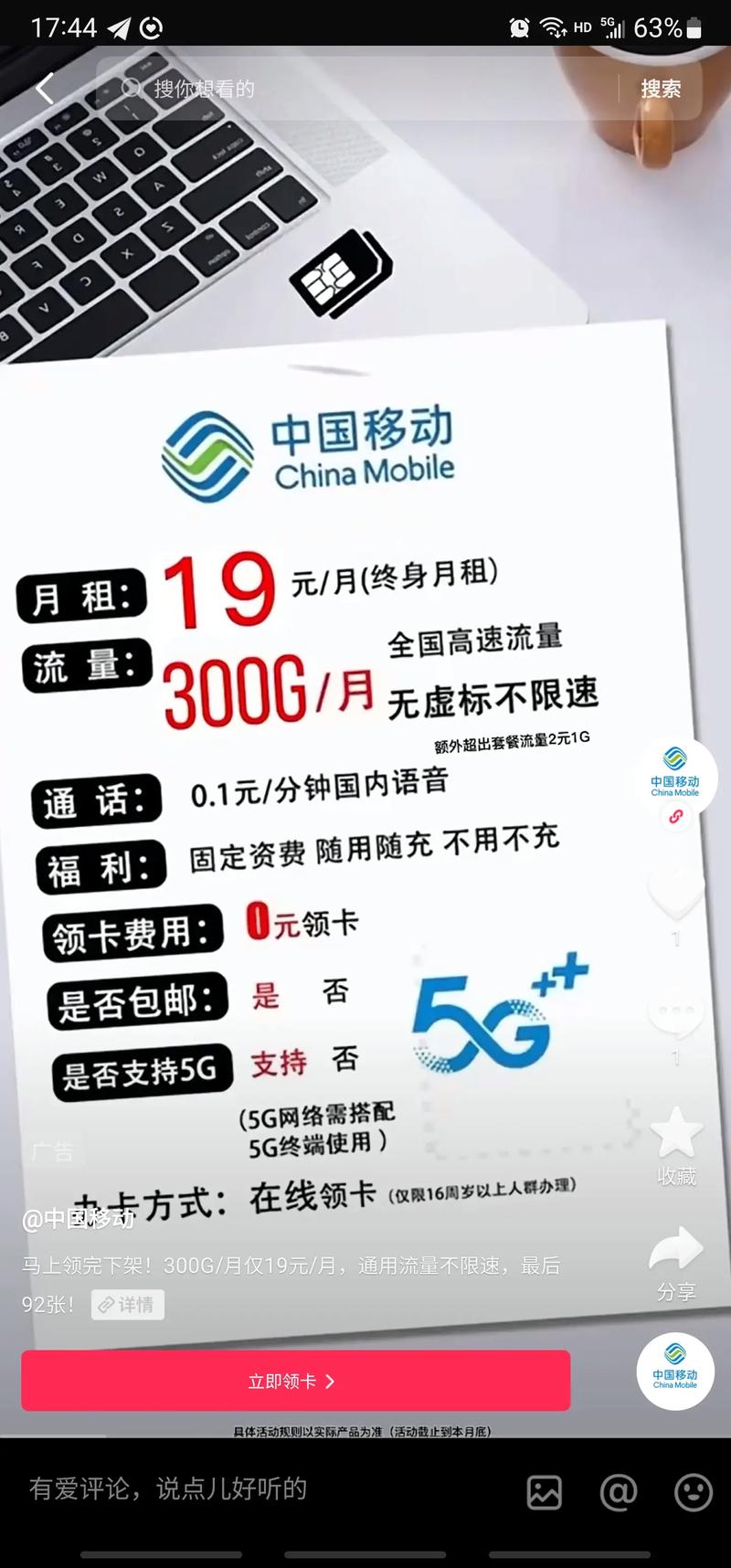

警惕"不限量套餐"的限速陷阱,很多所谓无限流量套餐在达到阈值后会将网速降至3G水平(约128Kbps),这种网速连正常网页加载都会出现困难,建议仔细阅读套餐说明中的"公平使用条款"。

四、流量监控与管理技巧

智能手机自带流量统计功能往往存在12小时左右的延迟,推荐使用运营商官方APP,这些工具能实时显示流量消耗,精确到分钟级更新,华为、小米等品牌手机的系统级流量管理功能,可以设置应用联网权限,避免后台程序偷跑流量。

对于安卓用户,开启"流量节省程序"功能可减少高达30%的流量消耗,iOS用户可以通过"低数据模式"限制后台刷新,WiFi环境下预先下载离线地图、音乐等内容,能有效节省外出时的流量开支。

当发现流量异常消耗时,首先要排查视频类应用的"自动播放"功能,其次是检查云同步服务的同步频率,某用户曾因相册自动备份功能未设置WiFi限制,导致单月消耗27GB流量,这类案例值得引以为戒。

5G网络带来的不仅是速度提升,还有潜在的流量消耗风险,测试数据显示,在相同使用时长下,5G网络比4G多消耗约15%的流量,这源于更快网速带来的更高质量内容加载,建议5G用户在选择套餐时比4G时代提升至少20%的流量储备。

流量认知的实质是数字时代的基础生存技能,建议每位用户至少每季度复盘一次流量使用记录,分析使用习惯的变化趋势,当发现连续三个月流量使用超过套餐80%时,就应该考虑升级套餐;反之,如果长期使用不足套餐60%,则可能存在资源浪费,通过建立科学的流量管理体系,不仅能避免超额扣费,更能培养健康的数字生活习惯。