你的手机还剩多少流量?

流量还剩多少?这是每月下旬许多人打开手机时最常冒出的疑问,手机屏幕右上角那行小小的数字,不仅代表着数据余量,更牵动着现代人对“失控感”的集体焦虑,当月底流量告急的提示弹窗出现时,有多少人曾对着视频加载的缓冲圆圈叹气,或是在地铁闸机前因无法刷出乘车码而焦灼?

流量焦虑的三大根源

1、套餐设计的复杂性:运营商推出的上百种套餐组合,叠加限速阈值、夜间专属流量、定向免流等规则,让用户很难准确预估实际用量,某通信行业报告显示,68%的用户承认自己从未完全理解套餐细则。

2、应用耗流的隐蔽性:微信语音通话每小时消耗约150MB,短视频平台高清模式10分钟可达300MB,而手机系统自动更新可能在后台悄无声息地耗掉1GB。

3、共享设备的蝴蝶效应:当个人热点连接着平板、智能手表甚至车载系统时,流量消耗会呈现指数级增长,曾有用户反馈,仅一次家庭出行的车载导航更新,就消耗了套餐内40%的流量。

精准掌握流量动态的三步法则

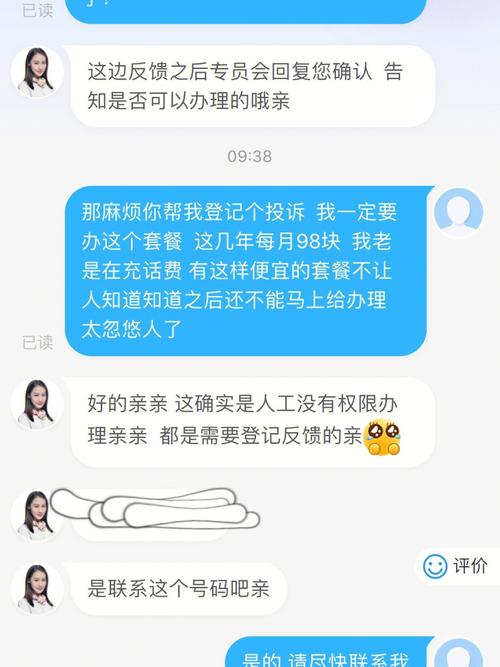

运营商官方渠道查询:发送“CXLL”至10086(移动)、101(联通)、10001(电信),或在APP内查看实时流量地图,注意区分“国内通用流量”与“区域流量”的优先级扣减规则。

手机内置统计功能:iOS用户可在“设置-蜂窝网络”查看各应用消耗排名;安卓系统通过“设置-网络和互联网”中的流量管理,能设置周期提醒阈值。

第三方工具辅助监测:GlassWire等专业软件可绘制流量波动曲线,自动拦截异常后台数据传输,但需谨慎授权隐私权限,避免信息安全风险。

五招延长流量生命线

1、压缩技术的灵活运用:Chrome浏览器的“精简模式”可减少60%网页数据量;抖音设置中的“省流模式”能在保证清晰度的前提下节省45%流量。

2、Wi-Fi预加载策略:在家连接网络时,预先下载离线地图、缓存音乐列表、更新应用程序,建议设置“仅在Wi-Fi下更新”的系统级限制。

3、流量沙盒实验:选定三天作为观察周期,记录不同使用场景下的消耗量,通勤路上听播客1小时约80MB,午休时看电子书50页仅3MB,视频会议半小时则高达500MB。

4、定向流量激活术:充分利用运营商与互联网平台的合作资源,如某视频平台会员可领取15GB专属流量,某银行APP每月赠送2GB通用流量,这些隐形福利常被90%的用户忽略。

5、设备协同管理:关闭智能手表的消息同步推送,为儿童手表设置每日流量上限,将平板电脑的自动备份调整为仅充电时进行。

套餐选择的黄金分割点

通信消费研究院2023年数据显示,用户平均超额使用流量占比达28%,但同时有34%的套餐基础流量未被充分利用,建议采用“基准值+浮动值”公式:取六个月平均用量的110%作为基准,叠加重大节假日20%的缓冲空间,例如日常月均用量8GB的用户,选择10GB套餐比盲目升级到20GB更经济。

当5G网络覆盖率突破90%的今天,流量管理能力已成为数字时代的基础生存技能,与其在月底对着账单懊恼,不如建立自己的“流量账本”,毕竟在数据即空气的当下,掌控流量就是掌控生活节奏的呼吸阀。