一张手机卡的流量究竟有多少?

手机卡的流量到底有多少?

流量是当代人使用手机时最关心的资源之一,无论是刷视频、玩游戏,还是日常社交,流量消耗的速度常常让人措手不及,但面对市场上琳琅满目的手机套餐,很多人会困惑:一张手机卡究竟能提供多少流量?这些流量够用吗?今天我们就从实际需求出发,拆解流量的分配逻辑,帮助用户找到适合自己的方案。

**一、流量的基础单位与常见套餐

流量的基本单位是GB(吉字节),1GB等于1024MB,国内主流运营商(如中国移动、联通、电信)的基础套餐中,流量范围差异较大:

低需求用户:通常选择1GB-5GB/月的套餐,适合仅用于微信、邮件等轻度使用场景。

中等需求用户:10GB-30GB/月的套餐更受欢迎,能满足短视频、音乐播放等需求。

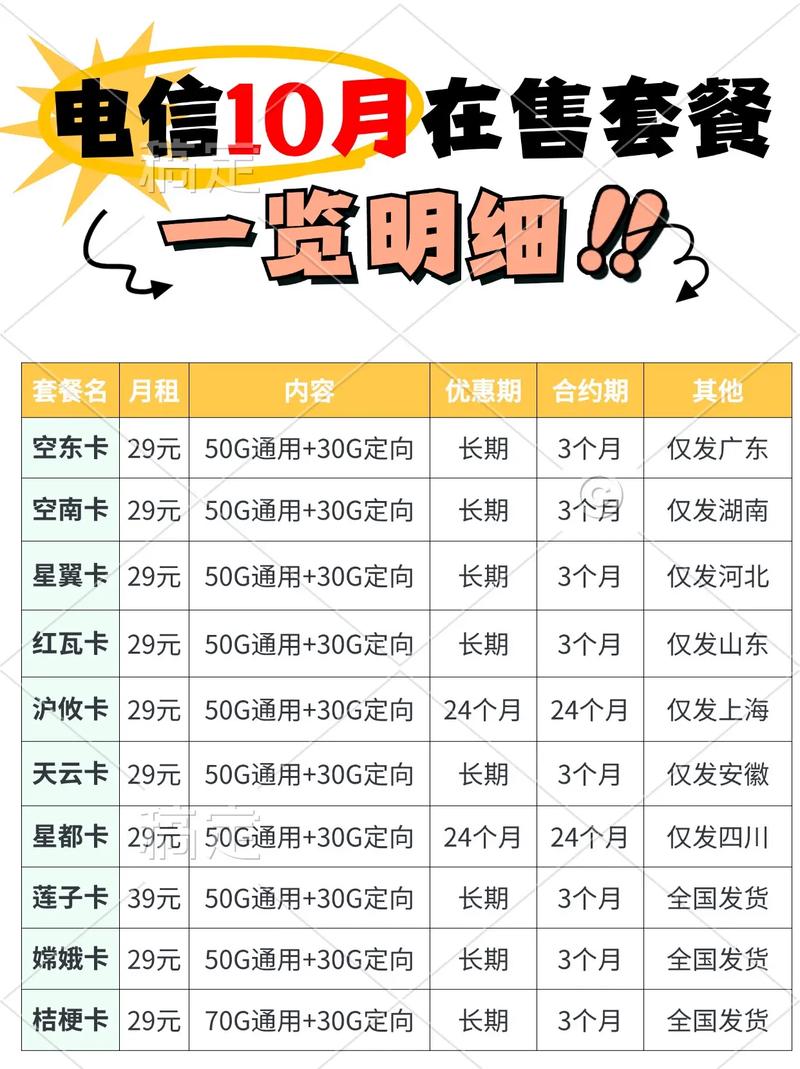

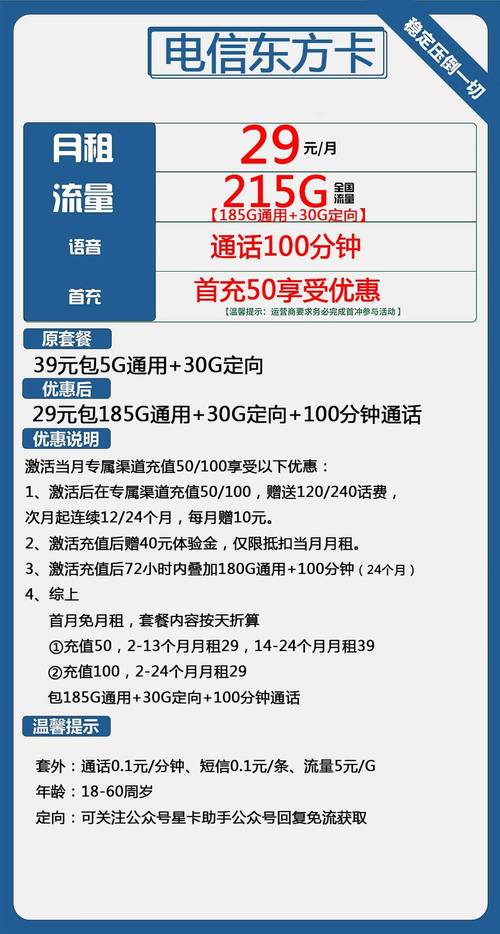

高需求用户:50GB以上的大流量套餐逐渐普及,尤其是针对经常使用热点、高清视频或在线游戏的用户。

值得注意的是,部分运营商推出“不限量套餐”,但实际使用中会存在“达量降速”的限制,每月使用超过40GB后,网速可能降至1Mbps以下,用户需仔细阅读条款,避免误解。

**二、流量消耗的日常场景与估算

流量是否够用,关键在于用户的使用习惯,以下是常见场景的流量消耗参考:

1、社交软件:微信、QQ等文字聊天每月消耗约1GB;若频繁发送图片或视频,可能增至3GB。

2、短视频平台:刷抖音、快手等,每小时消耗约800MB-1.5GB(根据画质调整)。

3、在线音乐:以某音乐平台为例,标准音质每小时约消耗60MB,无损音质则需200MB以上。

4、游戏:手游如《王者荣耀》一局对战(约15分钟)消耗30MB左右,但游戏更新可能一次性占用1GB以上。

5、视频会议:Zoom或腾讯会议,标清模式下每小时约消耗500MB,高清模式下可达1.5GB。

若用户每天使用手机3小时,以刷视频为主,每月流量需求可能超过50GB;而仅用于社交和新闻浏览的用户,10GB可能绰绰有余。

**三、如何精准匹配流量与需求?

1、分析使用习惯:

- 记录一周内各应用的流量消耗(可通过手机设置中的“流量统计”功能)。

- 区分WiFi环境和移动数据的使用比例,例如在家或办公室是否常连WiFi。

2、选择灵活套餐:

- 部分运营商提供“按需叠加”服务,超出基础流量后,可单独购买加油包。

- 短期大流量卡(如30天有效期的定向流量包)适合临时需求。

3、利用定向免流服务:

许多APP与运营商合作推出免流特权,例如某视频平台的专属流量包,或某音乐APP的免流播放。

四、流量不够用的误区与解决方案

误区1:流量越多越好

部分用户盲目选择大流量套餐,但实际可能浪费资源,若每天大部分时间连接WiFi,50GB套餐中可能有30GB未被使用。

解决方案:根据历史账单调整套餐档次,或选择可结转流量的套餐。

误区2:忽视后台应用偷跑流量

部分APP在后台自动更新或推送内容,导致流量悄无声息流失。

解决方案:

- 关闭自动更新功能(如应用商店、系统更新)。

- 在手机设置中限制后台数据权限。

五、未来趋势:流量需求会持续增长吗?

随着5G网络的普及和内容形式的升级(如4K视频、VR应用),用户对流量的需求必然呈上升趋势,工信部数据显示,2023年国内用户月均移动数据使用量已突破15GB,较5年前增长近3倍。

运营商也在同步优化资费结构,推出“家庭共享流量”“跨平台通用流量”等服务,进一步降低单位流量成本,对于普通用户而言,合理规划使用场景,仍然是控制支出的核心。

个人观点

流量本质是一种“数字燃料”,其价值取决于用户如何分配,与其追求无限量,不如先理清自身需求,再选择匹配的套餐,学生党可将视频娱乐集中在WiFi环境下,而商务人士则需要为高频次移动办公预留足够流量,技术迭代虽快,但理性消费的习惯永远不会过时。