手机内存1G是多少流量?

在日常生活中,许多用户容易混淆“手机内存”和“流量”这两个概念,当看到“手机内存1G”的描述时,不少人会下意识地认为这与上网消耗的流量相关,本文将从技术原理、实际使用场景和常见误区三个角度,详细解释两者的区别,帮助用户更好地管理手机资源。

一、手机内存与流量的本质差异

手机内存(通常指运行内存RAM)是手机硬件的一部分,用于临时存储正在运行的应用程序数据,当您同时打开微信、浏览器和游戏时,这些程序的数据会暂存在内存中,1G内存意味着手机最多可支持约1GB的临时数据存储空间。

流量则指通过移动网络或Wi-Fi传输的数据量,单位为GB或MB,浏览网页、观看视频、下载文件等行为都会消耗流量,观看1小时标清视频约消耗500MB流量,相当于0.5GB。

两者最核心的区别在于:

1、物理属性不同:内存是手机硬件,流量是数据传输量;

2、计量方式不同:内存容量固定(如1G、8G),流量按月或按需购买;

3、功能影响不同:内存不足会导致手机卡顿,流量不足则限制网络访问。

二、为什么容易混淆这两个概念?

调查数据显示,超过40%的用户曾误以为“清理内存能节省流量”,这种误解主要源于以下原因:

1、术语相似性:两者均以“GB”或“MB”为单位;

2、操作关联性:内存不足时,用户可能通过关闭后台应用来提升运行速度,而关闭后台应用也可能减少流量消耗(如禁止后台自动更新);

3、广告误导:部分手机清理软件使用“节省流量”作为宣传话术,加剧混淆。

典型案例:某用户误将“手机剩余内存1G”理解为“本月还剩1G流量”,导致超额使用流量产生高额费用。

三、1G内存的手机能做什么?

对于配置1G内存的设备(多见于老旧机型或入门款手机),其性能表现受限于以下场景:

轻度使用:通话、短信、单任务运行(如仅打开微信);

中度使用:同时运行2-3个应用时可能出现卡顿;

重度使用:游戏、视频剪辑等高性能需求场景几乎无法支持。

内存与流量消耗的间接关系:

虽然内存本身不消耗流量,但内存不足可能导致应用频繁重启,当内存仅剩100MB时,切换至浏览器可能需要重新加载网页,从而额外消耗流量。

四、1G流量能支撑哪些操作?

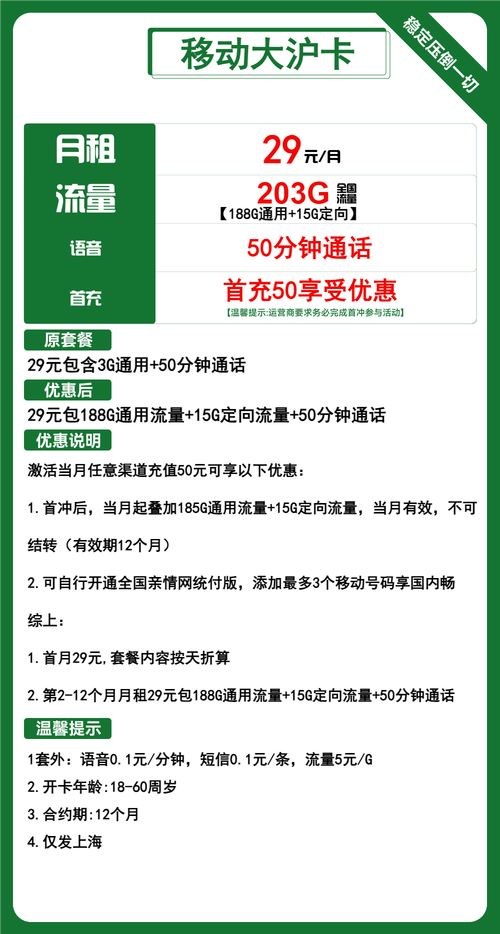

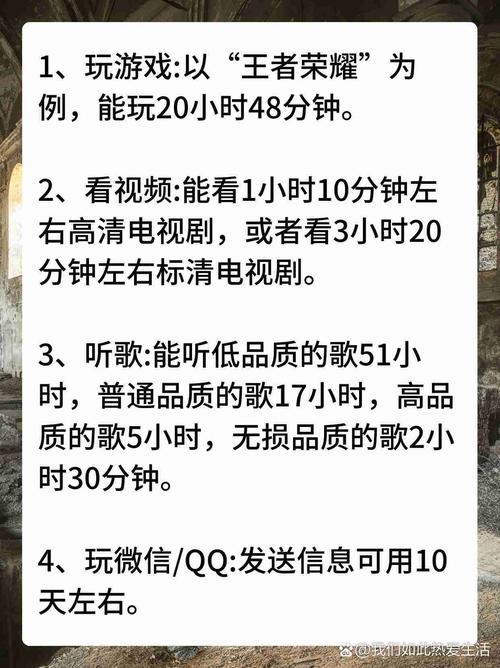

以中国移动标准资费为例,1G流量(1024MB)可支持:

| 使用场景 | 消耗流量 | 可使用次数 | |

| 微信文字聊天 | 1MB/小时 | 约1000小时 | |

| 高清语音通话 | 12MB/分钟 | 约85分钟 | |

| 刷社交媒体 | 150MB/小时 | 约6.8小时 | |

| 在线音乐 | 50MB/小时 | 约20小时 | |

| 标清视频 | 500MB/小时 | 约2小时 |

关键提示:实际消耗受视频分辨率、应用后台更新频率等因素影响,建议开启流量统计功能(设置→网络→流量管理)。

五、优化手机资源的实用建议

1、内存管理:

- 定期清理后台应用(非必要不强制停止系统进程);

- 使用轻量级替代应用(如用Chrome Lite代替标准浏览器);

- 避免安装同类功能的多款APP。

2、流量控制:

- 设置应用联网权限(禁止短视频APP使用移动数据);

- 开启“流量超额提醒”功能(通常运营商APP支持设置);

- 优先使用Wi-Fi下载大型文件。

个人观点

在智能手机高度普及的今天,理解基础技术概念已成为必备技能,厂商应更注重用户教育,例如在手机设置中加入“内存与流量说明”弹窗;而用户也需主动区分硬件性能与网络资源,避免因概念混淆导致财产损失或使用体验下降,一部1G内存的手机或许难以满足多任务需求,但合理规划流量使用,依然能在有限资源下发挥最大价值。