手机开流量1MB需要多少钱?

手机流量资费是许多用户日常关注的焦点问题,随着移动互联网的普及,人们对流量的使用需求持续增长,但不同运营商、不同套餐的计费规则差异较大,本文将详细解析当前国内主流流量计费模式,并提供实用建议。

**一、流量资费的基本计算逻辑

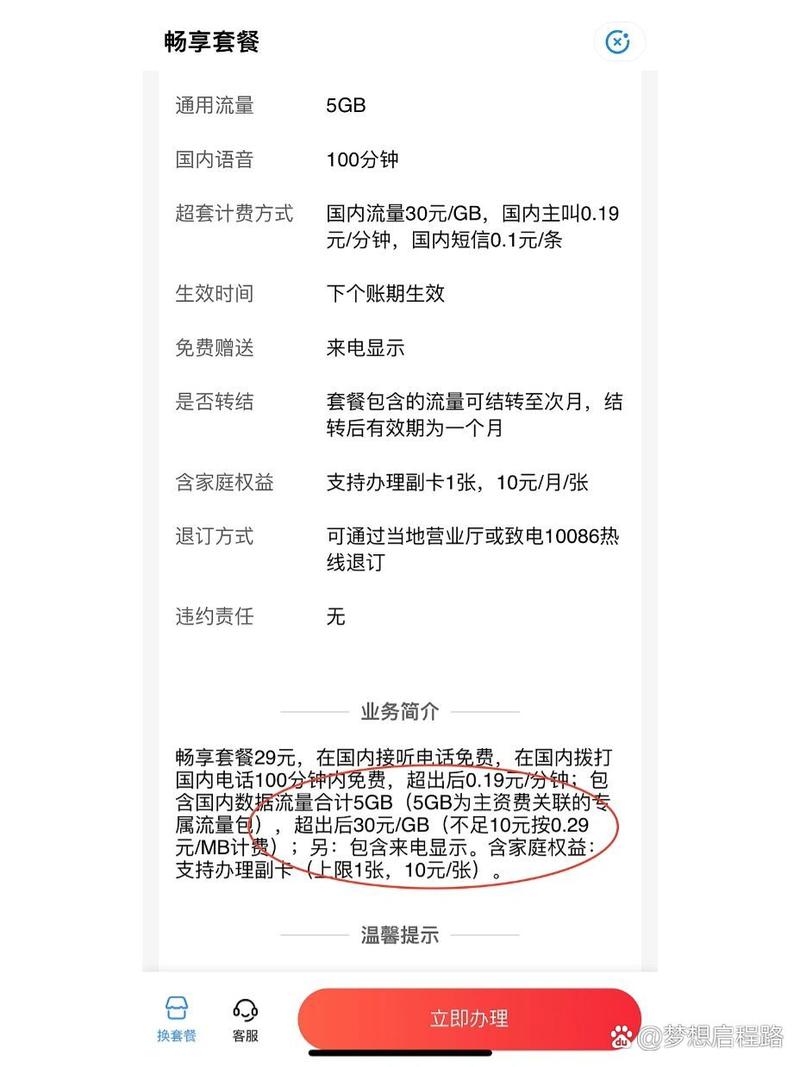

目前国内运营商普遍采用“套餐内流量+超出后阶梯收费”的计费方式,以中国移动、中国联通、中国电信为例,套餐外流量单价通常介于0.03元/MB至0.29元/MB之间,具体价格受用户套餐类型、合约年限等因素影响。

中国移动部分4G套餐超出流量单价为0.29元/MB,而5G套餐用户可享受更低至0.03元/MB的优惠价。

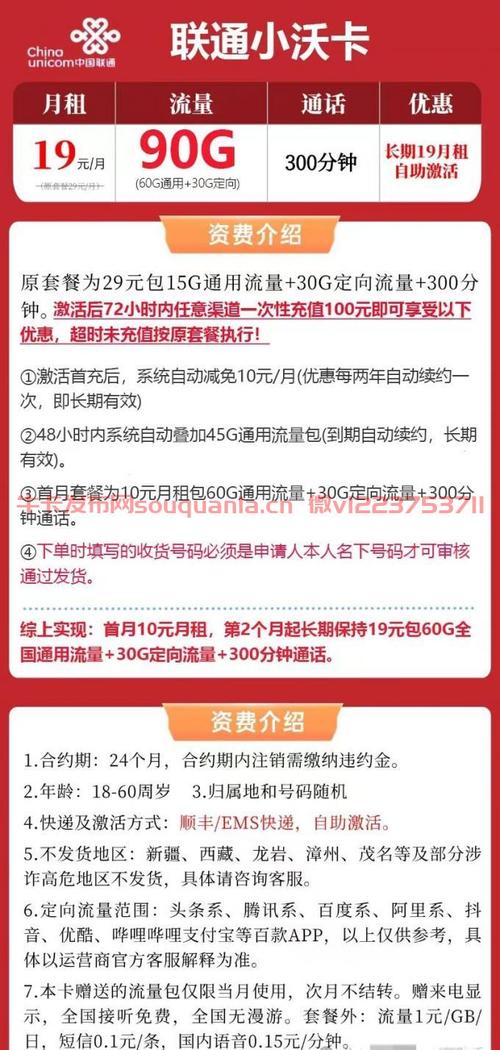

中国联通在部分互联网定制套餐中,将超出流量自动转换为1元/GB的日租包模式,相当于单价0.001元/MB。

中国电信推出的“无忧卡”套餐中,超出流量按0.005元/MB计费,折算每GB费用约5元。

值得注意的是,运营商通常设置“封顶费用”机制,单日流量费用累计达15元后,可继续免费使用至1GB,避免用户因误操作产生高额话费。

**二、影响流量单价的三大因素

1、套餐类型

低价套餐(如月租19元)通常流量单价较高,而中高端套餐(月租59元以上)可能包含定向免流服务或更低超出资费,某视频平台联名卡用户在使用指定APP时,流量不计入套餐总量。

2、网络制式差异

4G与5G套餐的资费结构存在明显区别,5G用户普遍享有更高性价比的流量包,部分套餐的流量单价仅为4G套餐的1/3,但需注意,5G网络下应用消耗流量速度更快,实际使用成本需结合使用场景评估。

3、区域政策

运营商在部分省份推出本地专属优惠,广东省用户办理“大湾区流量包”可享跨境流量统一价,而新疆、西藏等边远地区因基站建设成本较高,可能存在资费上浮情况。

**三、隐藏成本与避坑指南

用户在对比流量单价时,常忽略以下隐性成本:

夜间流量包陷阱:部分套餐标注“10元10GB”的低价流量,实际限定在每日23:00-7:00使用,对白天使用需求高的用户价值有限。

达量降速限制:某些“不限量套餐”在流量使用超过40GB后,网速可能降至1Mbps以下,影响正常使用体验。

结转规则差异:约67%的套餐支持当月剩余流量结转至次月,但结转部分可能仅限于特定时段使用。

避坑建议:

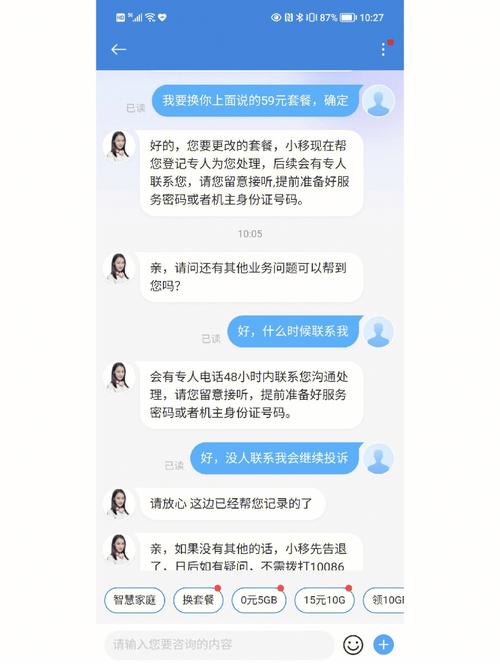

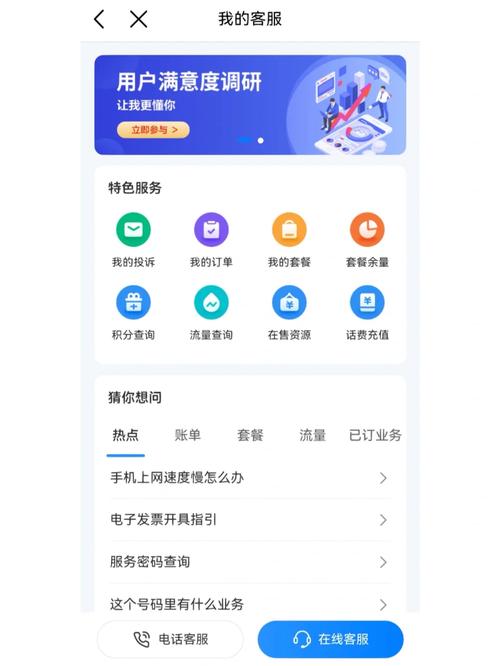

- 通过运营商官方APP实时监控流量使用量

- 优先选择支持“自动升档”的套餐(如使用超量后自动叠加低价流量包)

- 关闭非必要应用的“后台数据同步”功能

**四、国内外资费对比与未来趋势

根据国际电信联盟2023年数据,中国内地手机流量平均单价为0.08元/MB,低于全球0.12元/MB的中位数水平,韩国、芬兰等国家因人口密度与基站覆盖优势,流量单价可低至0.02元/MB;而加拿大、澳大利亚因地广人稀,单价高达0.35元/MB。

国内流量资费近年呈现两大趋势:

1、套餐精细化分层:运营商推出“青年卡”“银发卡”等定向套餐,针对学生、老年群体优化流量分配。

2、融合计费模式:将流量与宽带、IPTV等服务捆绑销售,综合成本下降约22%。

**五、如何选择最优方案

建议用户根据自身使用习惯分三步决策:

1、评估月均用量:通过手机设置中的流量统计功能,记录连续3个月的实际使用数据,轻度用户(<5GB)可选择低价保号套餐,重度用户(>30GB)应考虑办理副卡或家庭共享套餐。

2、比对运营商覆盖:在信号较弱的区域(如地下室、郊区),优先选择本地基站密度更高的运营商。

3、关注合约条款:部分套餐前6个月享受优惠价,到期后自动恢复原价,需设置提醒及时调整。

个人观点

流量资费的透明化仍有提升空间,建议用户在办理套餐时,主动要求客服书面确认关键条款,例如降速阈值、流量结转范围等,随着eSIM技术的普及,未来用户切换运营商成本降低,将倒逼企业提供更具竞争力的资费方案,对于普通消费者,养成定期分析账单的习惯,比单纯追求低价套餐更能实现长期成本优化。