现在手机卡最多能存多少流量?

手机套餐中的流量上限究竟有多大?

不少人存在误解,认为手机卡本身能“储存”流量,SIM卡仅是连接运营商网络的介质,真正决定流量多少的是用户选择的资费套餐,本文将详细解析当前主流运营商流量套餐的设计逻辑,帮助用户更清晰地规划通信消费。

一、流量套餐的核心逻辑:按需分配

运营商提供的流量套餐本质上是用户预先购买的数据使用额度,其上限由套餐价格和用户需求共同决定,以2024年国内三大运营商公开的资费标准为例:

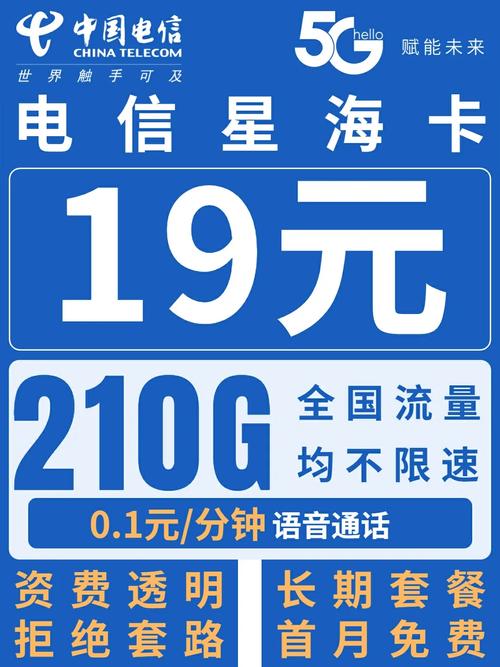

基础套餐:通常包含20GB至50GB流量,月费在50元至100元之间,适合轻度使用者(如仅用于社交软件、网页浏览)。

大流量套餐:100GB至200GB流量,月费150元至300元,满足高清视频、直播等高耗流场景需求。

不限量套餐:多数运营商已取消真正意义上的“无限流量”,转而采用“达量降速”模式,例如月付200元可使用40GB高速流量,超量后限速至1Mbps。

值得注意的是,流量额度并非固定不变,运营商常推出限时促销活动,加10元得30GB定向流量包”或“首年套餐流量翻倍”,用户需定期关注资费变动,避免错过优惠。

**二、流量上限的隐藏规则

多数用户只关注套餐标注的流量数值,却忽略以下影响实际使用体验的关键细节:

1、流量类型细分

通用流量:可在任何场景下使用,优先级最高。

定向流量:仅限特定APP(如抖音、微信)或时段使用,实际利用率可能低于预期。

夜间流量:通常为23:00至次日7:00生效,适合下载大型文件。

2、有效期限制

部分套餐采用“月底清零”规则,而“流量结转”功能允许未用完的流量延至次月,但需用户主动开通且存在上限(例如最多结转100GB)。

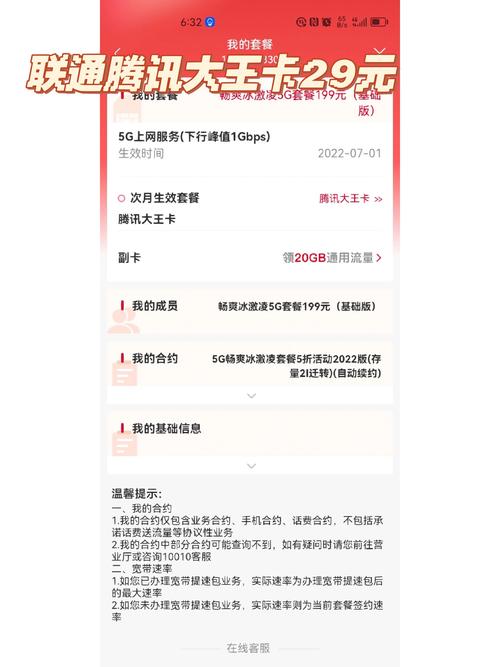

3、共享与副卡机制

家庭共享套餐允许主卡用户将流量分配给副卡,但主副卡总消耗量不得超过套餐上限,若家庭成员均为重度用户,建议选择“多成员独立流量池”类套餐。

**三、如何精准匹配需求?

选择流量套餐需结合个人使用习惯与场景,可通过以下三步实现精准决策:

1、量化现有消耗

通过手机自带的数据统计功能(如iOS的“蜂窝网络”或安卓的“数据使用”),查看过去三个月平均月耗流量,若波动较大,建议按峰值需求选择套餐,避免超额收费。

2、识别高耗流行为

- 1小时高清视频通话 ≈ 500MB

- 1集45分钟在线1080P剧集 ≈ 800MB

- 1场2小时游戏直播 ≈ 1.5GB

高频使用上述场景的用户,应优先考虑大流量或达量降速套餐。

3、关注区域网络覆盖

5G套餐虽提供更高网速,但在信号覆盖较弱的区域可能自动切换至4G网络,若常驻区域5G基站不足,可降档选择4G套餐节省开支。

**四、运营商策略与用户权益平衡

运营商通过精细化流量划分提升营收,用户则需通过以下方式维护自身权益:

定期复核账单:部分APP后台流量消耗异常,可通过限制“后台数据权限”控制支出。

善用流量提醒服务:设置用量达80%时触发预警短信,避免超额后被动购买高价加油包。

参与官方活动:运营商APP常推出“签到赠流量”“积分兑换”等免费资源,月均可额外获取5-10GB流量。

**五、个人观点

流量套餐的设计本质是运营商与用户之间的动态博弈,作为消费者,与其追求“最大流量值”,不如建立清晰的自我需求认知——例如通过压缩非必要消耗(如关闭视频自动播放)、合理利用WiFi热点,完全可在低月费套餐内实现流量自由,未来随着5G-A与6G技术普及,流量资费或将进一步下调,但用户主动管理流量的意识仍是控制成本的核心。