手机流量卡如何查看价格?

想要判断手机流量卡的价格是否合理,需要从多个维度综合考量,市面上的流量卡种类繁多,资费差异大,有的月租低至9元,有的则高达百元以上,作为消费者,如何快速识别其中的门道?以下几个关键点值得关注。

资费结构是否透明

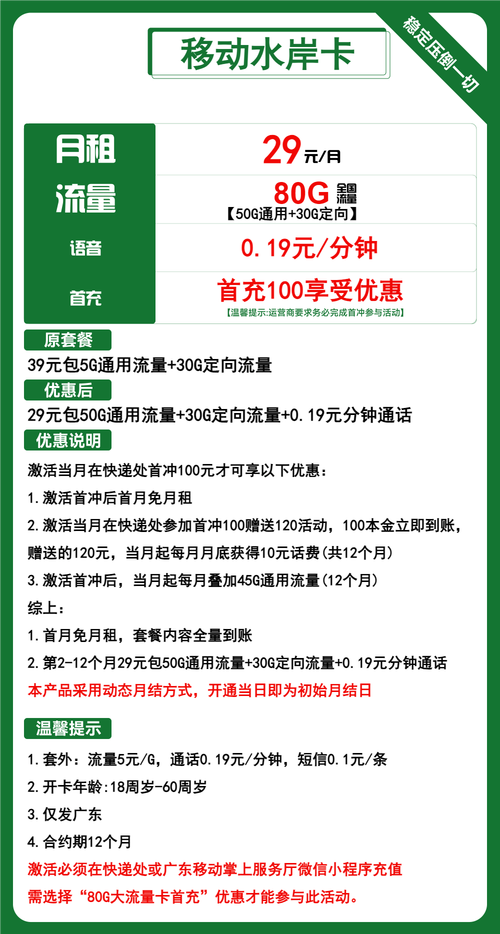

流量卡的核心成本由三部分组成:基础月租、套餐内流量及通话时长、套餐外额外收费,以某运营商推出的“月租29元套餐”为例,包含30GB通用流量和100分钟通话,超出后按5元/GB、0.1元/分钟计费,这类套餐适合流量需求中等、通话较少的用户。

但需警惕“文字游戏”,部分套餐标注“100GB超大流量”,实际可能将定向流量(如仅限某视频平台)与通用流量混合计算,例如某款标价39元的套餐中,通用流量仅10GB,剩余90GB为定向流量,若用户日常使用的APP不在定向范围内,实际价值大打折扣。

套餐周期与合约限制

运营商常通过“首月优惠”“前6个月特价”吸引用户,某款月租19元的套餐,前6个月每月返还10元话费,实际支付9元,但第7个月起恢复原价,若用户未及时关注续费规则,可能面临资费骤升的情况。

部分合约套餐要求绑定12个月甚至更长时间,提前解约需支付违约金,曾有用户反映,办理“月租59元享80GB流量”套餐时未注意到24个月的合约期,因工作变动需更换号码,最终被收取剩余合约期总费用30%的违约金。

附加费用与隐性成本

开卡费、快递费、最低充值额度等常被忽视,某虚拟运营商推出的“0元月租卡”看似划算,但需支付15元快递费,且首次充值必须满50元,部分线下渠道销售的物联卡,虽标榜“9元100GB”,但实际需要额外购买专用设备,整体成本超过常规套餐。

运营商资质与服务质量

选择流量卡时,优先考虑持有工信部牌照的正规运营商,中国移动、联通、电信三大运营商及旗下子品牌(如移动的“花卡”、联通的“王卡”)通常具备更稳定的网络服务和售后保障,部分虚拟运营商(如京东通信、小米移动)依托合作基站提供服务,价格可能更低,但在偏远地区可能出现信号覆盖不足的问题。

2023年工信部数据显示,三大运营商4G网络覆盖率已达98%,而虚拟运营商在乡镇区域的基站共享率仅为76%,若经常出差或居住地信号较弱,建议选择基础运营商的产品。

用户需求与场景匹配

流量卡的价格合理性最终取决于个人使用习惯:

1、高频流量用户(月均50GB以上):关注不限量套餐或阶梯式计费方案,例如某运营商推出的“达量降速”套餐,月付79元可使用100GB高速流量,超出后限速至1Mbps但不额外收费。

2、低频通话需求者:选择“纯流量卡”更划算,某款月租29元的套餐提供50GB通用流量,不含通话时长,适合主要使用社交软件沟通的人群。

3、短期过渡使用:考虑灵活充值套餐,例如按需购买的“7天10GB流量包”,单价15元,适合临时出差或备用机使用。

价格对比工具的使用技巧

善用比价平台可提升决策效率,在查看资费详情时,重点关注:

- 套餐外资费标准(流量/通话/短信)

- 合约期与违约金条款

- 定向流量包含的具体APP清单

- 信号覆盖查询(运营商官网提供覆盖地图)

某第三方测评机构2024年的实验显示,通过精准匹配需求,用户平均可节省23%的通信费用,例如一名每月使用35GB流量、通话200分钟的用户,选择某款月租39元的区域套餐,比直接办理59元的全国套餐每年节省240元。

当前5G网络普及加速,部分运营商开始推行“动态速率”套餐,例如基础月费包含500Mbps速率流量,超出特定额度后降至300Mbps,这类套餐更适合对网速敏感的游戏玩家或直播用户,普通用户选择标准速率套餐更具性价比。

流量卡的本质是通信服务的商品化包装,其价格合理性需结合成本结构、服务质量、个人使用场景综合判断,与其盲目追求“低价爆款”,不如建立清晰的资费分析框架:先量化自身需求,再筛选合规运营商,最后对比长期成本,在5G应用深化、流量资费持续下行的市场环境下,保持理性消费才能实现效用最大化。