怎么看哪些电话卡的套餐?如何选择最适合的?

在选择电话卡套餐时,许多消费者会感到困惑,面对运营商琳琅满目的方案,如何精准匹配自身需求,避免资金浪费或体验不佳,需要一套清晰的评估方法。

第一步:明确个人通信需求

评估套餐的第一步是梳理自己的通信习惯,可以从三个核心维度入手:

通话方面,统计每月通话时长的大致范围,注意区分本地通话与长途漫游通话,如果工作性质需要频繁接打客户电话,或经常与外地亲友长时间联络,就需重点关注套餐内包含的通话分钟数是否充足,对于通话极少的用户,甚至可以考虑包含少量通话时间、以流量为主的套餐。

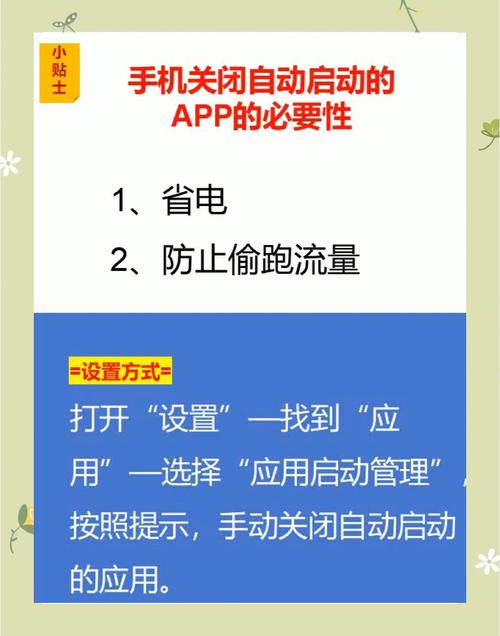

流量需求是当今选择套餐的关键,回顾自己上个月的流量使用情况,区分Wi-Fi环境与移动数据的使用习惯,经常在外观看视频、使用导航、玩在线游戏的用户属于高流量消耗群体;而主要活动场所在办公室和家庭,依赖Wi-Fi的用户,对移动流量的需求则相对有限,要注意套餐流量的类型,是通用流量还是包含特定App的定向流量。

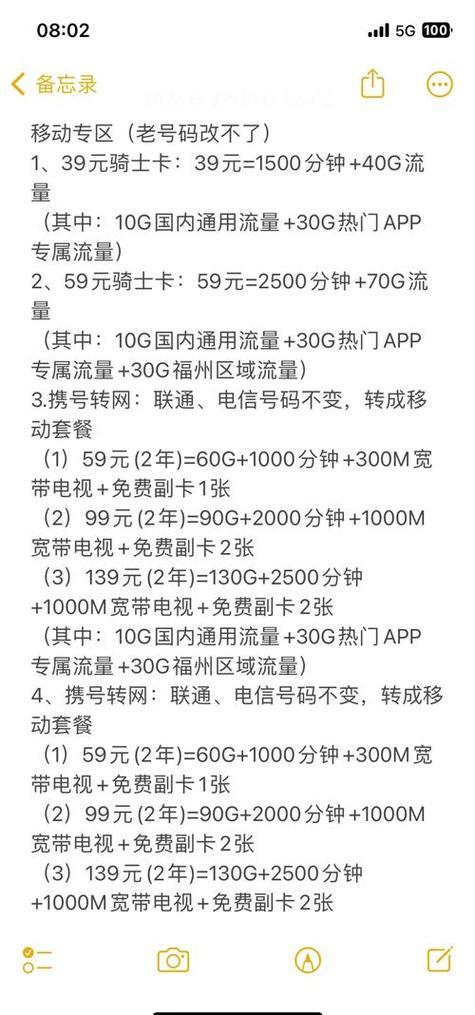

考虑家庭或团队需求也很重要,如果您需要为家人办理副卡,或者有小团队共享流量的打算,应优先选择支持办理副卡且主套餐流量充足的方案,这样通常比每人单独办理套餐更为经济。

第二步:横向比较运营商与套餐类型

了解自身需求后,便可以对市场上的选择进行横向比较。

用户主要面临三类选择:传统三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)推出的官方套餐;与互联网企业合作的定制卡套餐;以及基于三大运营商网络的虚拟运营商套餐。

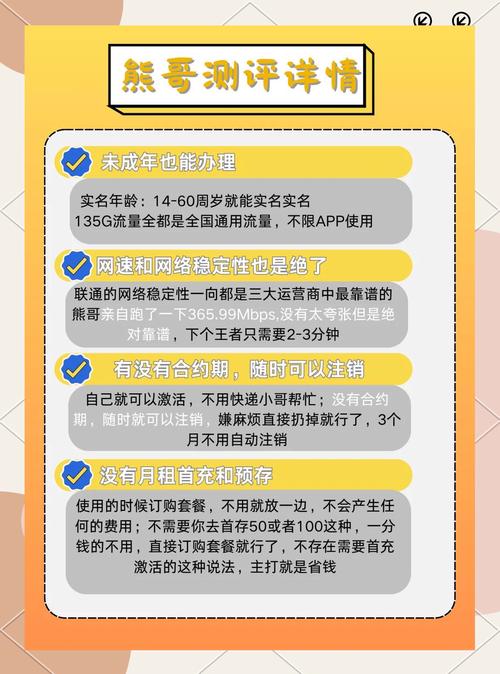

官方套餐的特点是网络覆盖广、线下服务体系完善、套餐种类齐全,但相对而言,资费可能较高,互联网合作卡(例如与腾讯、阿里、头条等企业联合推出的卡)往往在定向流量方面极具优势,适合重度使用特定系列App的用户,其月租通常也较低,虚拟运营商套餐则可能提供更灵活的资费组合和颇具吸引力的长期优惠。

在网络制式上,目前三大运营商的4G/5G网络覆盖已较为完善,5G套餐能提供极高的网速,但需配合5G手机使用,且套餐价格通常更高,对于大多数日常应用,一部性能良好的4G手机搭配充足的4G流量,已能完全满足需求,用户不必盲目追求5G。

第三步:深入解读套餐细节

粗看套餐名称和宣传数字远远不够,必须仔细阅读资费说明,理解其中的关键细节。

流量结转规则是常见“陷阱”,部分套餐允许当月未用完的通用流量结转至下月,但定向流量通常不可结转,很多套餐所谓的“不限量”其实是“达量限速”,即当月流量使用超过一定额度后,网速会大幅下降,可能仅能保障基本的文字消息收发,无法流畅观看视频。

关注套餐外资费同样重要,要了解一旦套餐内的通话分钟或流量用完,超出的部分如何收费,这些套餐外的费用积累起来可能相当惊人,国际漫游费、拨打某些特殊服务号码的收费等都需提前了解。

长期优惠要辨别清楚是永久性优惠还是短期促销,一些套餐会标明“首年月费优惠”或“连续24个月享受返费”,这意味着优惠期过后,月费将恢复至标准价格,务必明确自己长期使用该套餐的真实成本。

第四步:善用工具与渠道辅助决策

利用运营商的官方App是获取信息最直接的途径,在App内可以查询到最新、最准确的套餐详情、办理流程和用户协议。

第三方比价网站或App能提供跨运营商的套餐汇总和直观对比,这些平台通常会根据用户填写的需求(如每月需要多少流量和通话),自动筛选并推荐最合适的几个选项,大大提升了选择效率。

查看用户评价,尤其是长期使用者的反馈,具有重要参考价值,可以在社交媒体、科技论坛等地方搜索特定套餐的名称,看看现有用户对其网络稳定性、实际速度、客服响应速度等方面的评价,这能帮助您了解宣传之外的真实体验。

最终观点

选择电话卡套餐是一个理性的决策过程,核心在于“按需分配,量力而行”,最昂贵的套餐未必是最合适的,而宣传最响亮的套餐也可能存在隐藏限制,花时间厘清自己的真实需求,耐心比较不同选项的细节,才能找到那个在功能、体验与价格之间取得最佳平衡的通信方案,让每一分话费都物有所值。