九十年代套餐有哪些卡?包含SIM卡与IP电话卡吗?

九十年代的中国,通信行业迎来一场静悄悄的革命,手机从奢侈品逐渐飞入寻常百姓家,套餐卡成为连接世界的钥匙,作为那个时代的亲历者,我清晰地记得,一张小小的卡片如何改变生活节奏,就带您重温九十年代常见的套餐卡类型,探索它们如何塑造了我们的日常通信。

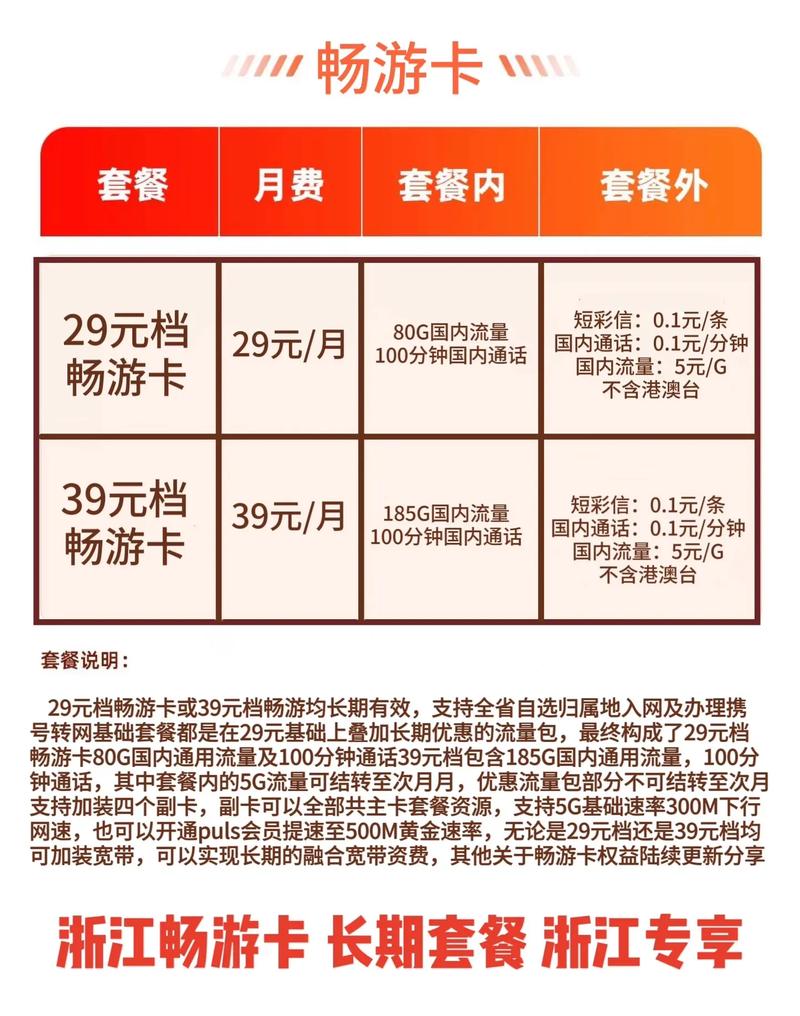

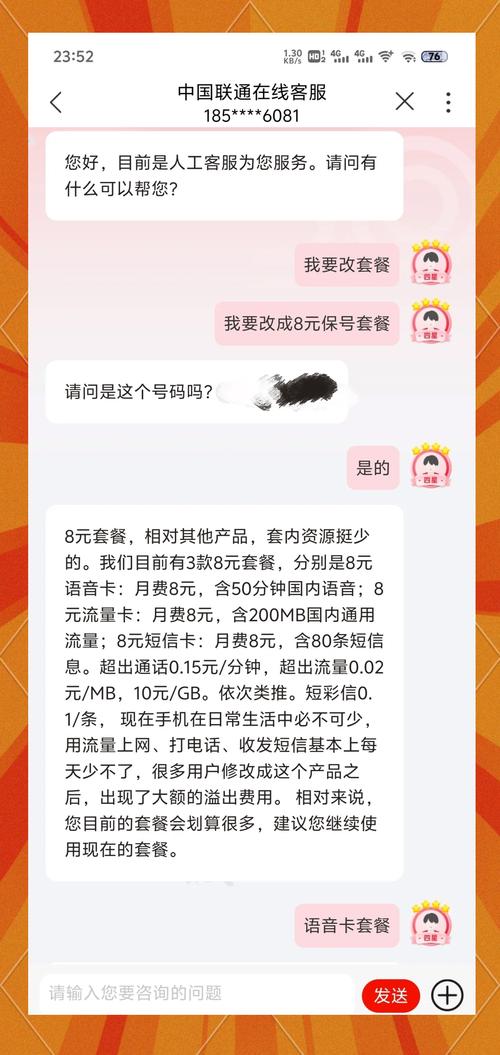

SIM卡是九十年代套餐的基石,这种用户身份模块卡,插入手机即可激活网络服务,运营商如中国移动(前身为中国电信移动部门)推出“全球通”等品牌套餐,用户选择不同档位,比如基础月租30元套餐,包含100分钟本地通话时间,SIM卡设计简约,约信用卡大小,用户购买时需到营业厅办理,并绑定个人信息,套餐灵活性高,用户可根据需求升级,例如添加短信包或长途优惠,回忆起来,我首次拥有手机时,正是这张SIM卡让我体验到即时通话的魔力,它不仅是技术载体,更象征着通信自由的起点。

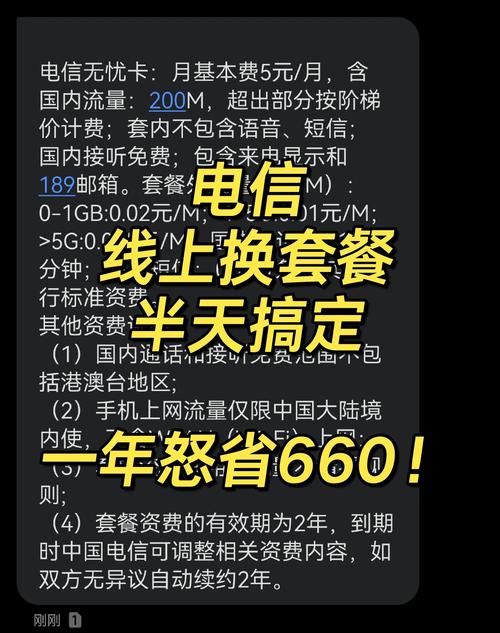

预付费卡在九十年代中后期风靡一时,这种卡专为追求便捷的用户设计,无需签订长期合约,用户购买实体充值卡,面值从50元到200元不等,刮开涂层获取密码,通过拨号输入即可充值账户,品牌如“神州行”迅速流行,主打“随用随充”理念,一张100元卡可能提供120分钟通话额度,适合学生和流动人群,预付费卡外观多样,常有彩色图案,方便在报刊亭或小店购买,我记得,周末和朋友聚会,总有人掏出新买的充值卡,大家轮流帮忙输入密码,这种模式降低了通信门槛,让更多人享受移动便利。

增值服务卡丰富了套餐生态,随着通信需求多元化,运营商推出专项功能卡,长途优惠卡允许用户以折扣价拨打外地电话,常见于商务人士;短信包卡则捆绑一定数量的短信,如每月10元包100条,迎合年轻人交流习惯,虽然九十年代数据服务尚未普及,但部分卡已尝试集成简单上网功能,这些增值卡往往作为附加选项,用户可在SIM卡套餐基础上叠加使用,品牌如中国联通的早期服务,就强调“一卡多用”理念,回顾过去,增值卡不仅提升了用户体验,还预示了未来智能服务的雏形。

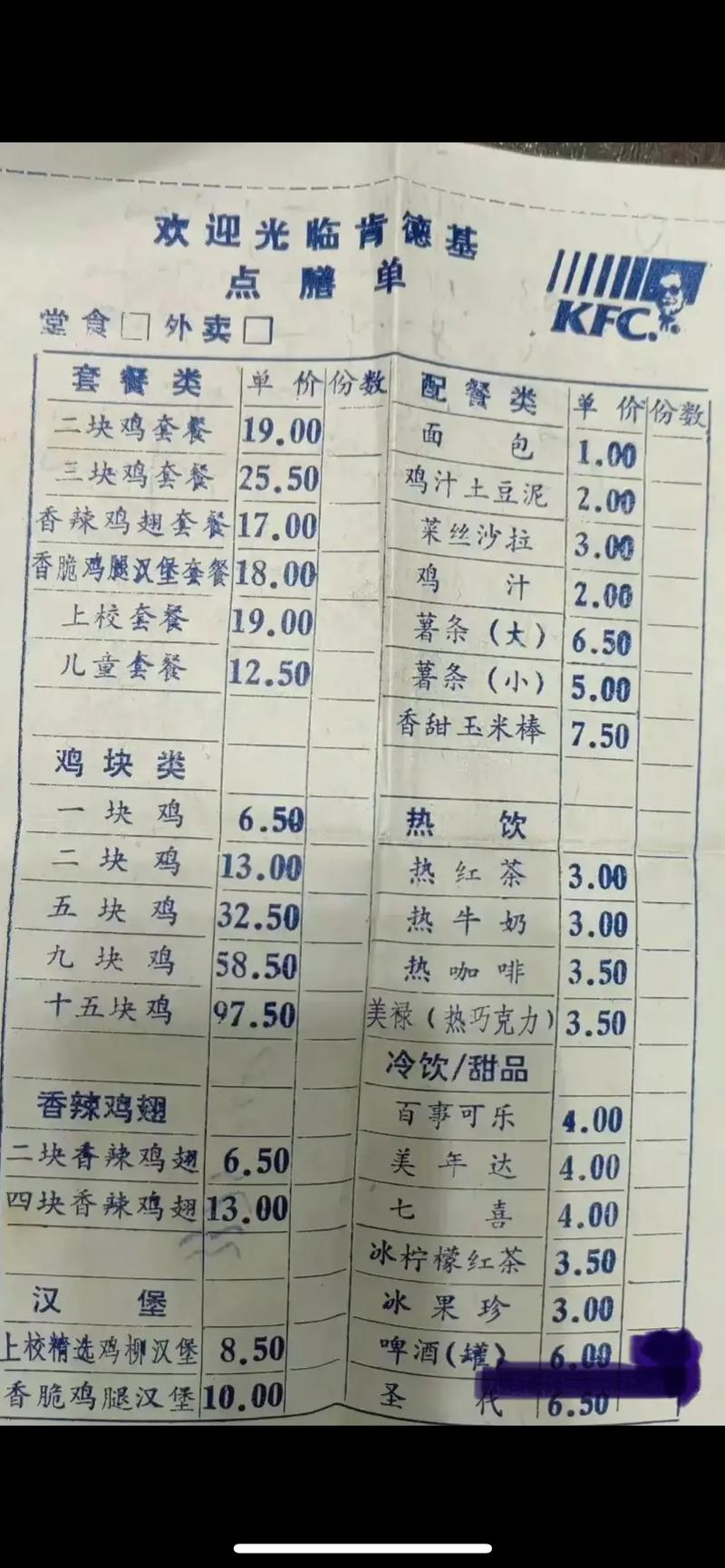

九十年代的套餐卡还催生了会员卡文化,一些运营商联合商家推出联名卡,例如通信套餐绑定商场折扣或积分奖励,用户持卡享受双重福利,强化了品牌忠诚度,这种模式在九十年代末兴起,成为社交新宠,从技术角度看,这些卡基于磁条或早期芯片技术,安全性虽有限,却推动了行业标准化,专家分析指出,九十年代卡式套餐的普及,奠定了中国移动通信高速发展的基础,数据显示,到1999年,手机用户数突破千万,套餐卡功不可没。

站在今天回望,九十年代的套餐卡不仅是通信工具,更是时代记忆的碎片,它们以朴实的方式,将人们从固定电话解放出来,开启移动互联新纪元,我认为,那个年代的创新精神值得我们致敬——没有华丽噱头,只有实用主义的光芒,默默照亮了数字时代的道路。(字数:998)