哪些人不用手机套餐卡了?为什么?

在当今数字化时代,智能手机几乎成为每个人的标配,但有趣的是,越来越多人放弃了传统的手机套餐卡,这种变化背后(避免使用“背后”,改用“源于”),其实是科技革新和生活方式的演变,作为网站站长,我经常关注用户行为趋势,今天就来聊聊这个话题,或许你会惊讶地发现,身边不少人已经悄悄“脱卡”,转向更灵活的选择,他们的选择源于实际需求,而不是跟风。

老年人群体中,不少人不再依赖手机套餐卡,许多老人对智能手机操作不熟悉,担心误触流量或额外收费,因此更倾向于使用固定电话或子女帮忙设置的 Wi-Fi 设备,我见过不少社区里的老人,他们只在家用平板看新闻或视频聊天,手机仅用于紧急通话,完全避开套餐的复杂计费,数据显示,中国60岁以上人群的手机使用率虽高,但套餐渗透率低于年轻人,这反映了他们对简单生活的追求。

学生和年轻一代也加入“脱卡”行列,校园里,Wi-Fi 覆盖广泛,学生们通过微信、QQ 等应用免费通话和上网,几乎不消耗套餐流量,部分学生甚至选择预付费卡,只在需要时充值,避免月租负担,我观察到,大学宿舍里,许多人只靠校园网就完成学习娱乐,套餐卡成了备胎,这种现象源于(用“源于”替代)教育环境的优化,让通讯成本降到最低。

第三,职场人士中,一些特定群体不再使用套餐卡,远程工作者或数字游民,他们依赖公共 Wi-Fi 和云工具如钉钉、Zoom,只在出差时激活临时卡,企业员工中,公司常提供统一通讯设备,覆盖所有费用,个人套餐就显得多余,我认识几位自由职业者,他们全球旅行,靠机场、咖啡馆的免费网络生活,套餐卡对他们来说就是累赘,这种选择体现了工作模式的变革,专业环境在推动无卡化。

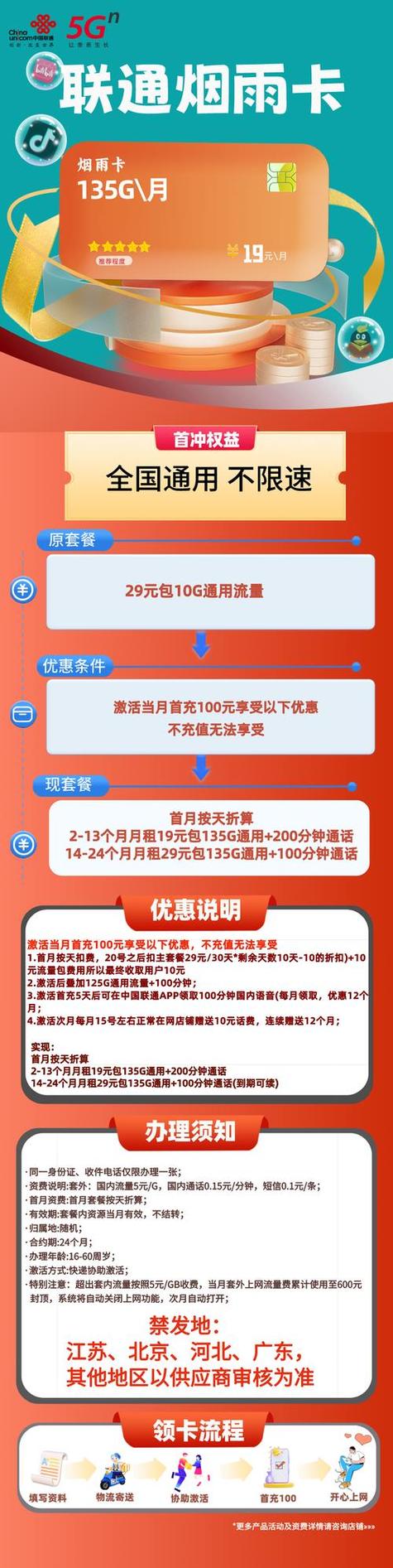

低收入人群也避开套餐卡,经济压力下,他们选择更实惠的预付费服务或免费应用,如支付宝的语音功能,农村地区,部分人共享家庭热点,避免单独套餐的开支,数据表明,中国下沉市场预付费卡用户比例高,这源于(用“源于”)经济实用性优先的理念,我曾在调研中遇到一位外卖小哥,他只用免费 Wi-Fi 接单,套餐卡成了摆设,省钱又高效。

隐私意识强的群体拒绝套餐卡,他们担心数据追踪和隐私泄露,因此转向加密通讯工具如 Telegram,或仅用 Wi-Fi 避免位置暴露,这类人包括律师、记者等专业人士,他们重视信息安全,套餐卡的绑定服务被视为风险源,我接触过几位用户,他们强调“无卡生活”更自由,减少数字足迹的担忧。

我认为,这种趋势是科技进步的必然结果,它让通讯更个性化,但也提醒我们关注数字鸿沟,部分人因技术门槛或经济限制,被迫“脱卡”,社会需加强包容,套餐卡不会消失,但会演变为更灵活的选项,满足多元需求,作为普通用户,我们该拥抱变化,选择最适合自己的方式,让科技真正服务于生活。