推荐哪个套餐卡更划算?

【正文开始】

在流量和通话需求不断攀升的今天,选择一张适合自己的套餐卡成了许多人的难题,面对运营商琳琅满目的选项,从低月租的基础套餐到上百元的高端组合,如何判断哪一款真正划算?本文将从实际使用场景、资费性价比、隐藏条款等多个维度切入,帮你避开消费陷阱,找到最适合自己的选择。

**第一步:明确核心需求

所有套餐的“划算”标准都因人而异。

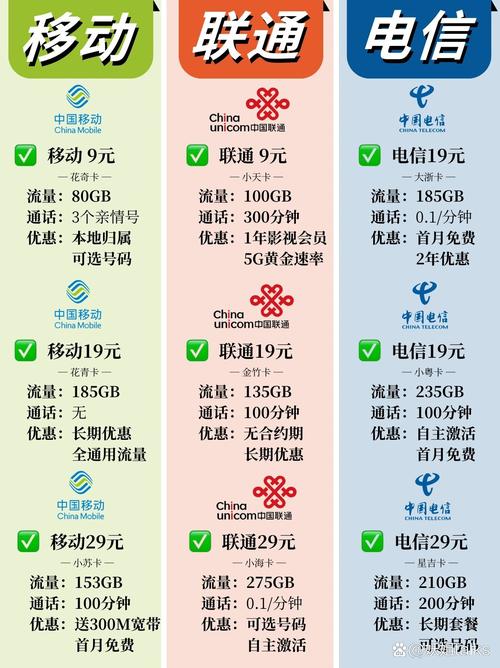

高频通话用户:重点关注套餐内免费通话时长,某些套餐看似月费低廉,但通话超出后每分钟收费高达0.3元,长期使用反而成本飙升。

流量消耗大户:需优先考虑流量单价,比如月租50元含30GB的套餐,平均每GB成本约1.6元,远低于临时加购流量包的价格。

低频使用者:8-20元的保号套餐或日租卡可能更经济,避免为未使用的资源付费。

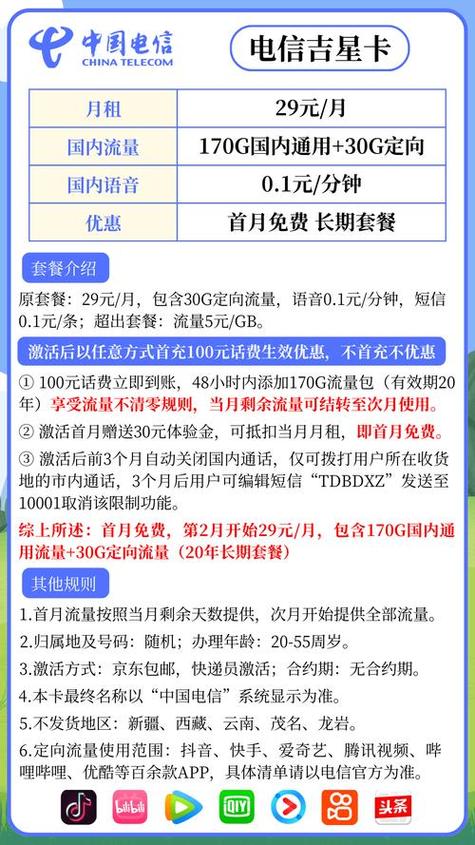

关键提醒:部分套餐会标注“定向流量”,仅限特定App使用,若常用视频平台不在覆盖范围内,实际体验可能大打折扣。

第二层对比:长期合约 vs 灵活月付

运营商常通过“合约优惠”吸引用户,但需警惕隐性成本。

24个月合约套餐:月费可能比普通套餐低30%,但提前解约需支付违约金(通常为剩余月份费用的20%-50%),适合长期稳定使用同一号码的用户。

无合约月付套餐:灵活性高,适合短期内可能更换运营商或套餐的人群,某运营商推出的“随心换”套餐支持每月调整流量和通话额度。

案例:某用户办理了月租68元的两年合约套餐,后发现信号覆盖不佳,最终支付了400元违约金才成功转网,若选择同档次的非合约套餐(月租88元),两年总成本反而更低。

**容易被忽略的“隐藏条款”

1、速率限制:部分套餐标注“不限量”,但超过一定流量后会降速至3G甚至2G网络,某套餐前40GB为4G速度,超出后降至1Mbps,实际难以满足视频需求。

2、亲情号限制:免费添加亲情号看似实惠,但部分套餐要求主卡与副卡必须为同一归属地,异地用户无法享受。

3、优惠有效期:某些“首年半价”活动未明确标注次年资费,导致用户第二年费用翻倍。

建议:办理前通过运营商官方客服确认条款细节,或要求营业厅工作人员提供书面说明。

**特殊人群的定制选择

学生群体:多家运营商推出校园套餐,通常包含大流量和校内局域网优惠,某高校合作套餐月租29元含50GB通用流量+200分钟通话,性价比远超市场同类产品。

商务人士:国际漫游需求较高者可关注“全球通”类套餐,某套餐月费198元包含5GB全球通用流量,较单次购买境外流量包节省60%以上成本。

老年人:优先选择包含紧急呼叫、防骚扰功能的银发套餐,某运营商推出的“孝心卡”月租仅19元,支持子女远程代操作和定位功能。

**如何抓住短期促销红利

运营商在特定节点(如双11、开学季)会释放限时福利:

叠加赠费:例如预存100元话费分10个月返还,相当于月租直降10元。

免费用体验期:部分套餐提供首月0元或前3个月半价,适合短期需求突增的用户(如假期旅行)。

携号转网专属优惠:为争夺用户,运营商对转入号码常提供额外流量赠送或话费补贴。

风险提示:需仔细核对活动规则,某“赠费”活动要求用户连续12个月消费满88元才可兑现,实际可能推高整体支出。

个人观点:没有“最划算”,只有“最适配”

若追求极致性价比,可将主卡改为8元保号套餐,再搭配一张高流量副卡(如19元/月的互联网合作卡),总成本控制在30元内。

若对网络质量要求高,建议选择覆盖更稳定的主流运营商基础套餐,即使月费略高,但能避免信号差导致的隐性时间损耗。

最终决策需回归个人使用习惯——通过查询过去半年的话费账单,统计平均流量和通话消耗量,再匹配相应档位的套餐,往往比盲目跟风“网红套餐”更明智。

延伸建议:每年至少重新评估一次套餐,运营商资费体系变化频繁,去年性价比高的套餐今年可能已落后于市场新品,2021年30元10GB被视为低价,而2023年同价位已可购买30GB以上流量,保持动态调整,才能持续锁定最优选择。

【正文结束】