老人遗产留给干儿子无效,法院裁决揭示真相

老人将遗产留“干儿子”:法院裁定遗嘱无效

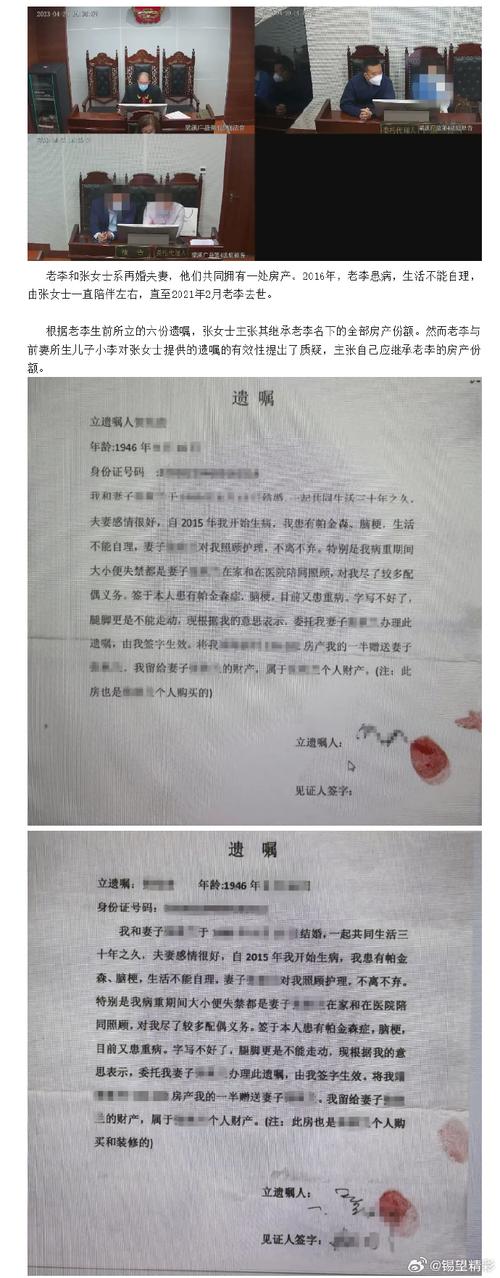

一起关于遗产继承的纠纷引起了社会的广泛关注,一位老人将自己的遗产留给所谓的“干儿子”,然而这一遗嘱在法庭上却被判定无效,本文将就此事件展开详细报道,探究其背后的法律逻辑和社会意义。

事件背景发生在某城市,一位老年人在没有亲生子女的情况下,将其财产和情感寄托在一位长期照顾他的年轻人身上,并将其视为“干儿子”,在老人离世后,这位年轻人成为了遗产的主要受益人,这一安排却引发了其他亲属的质疑和争议,此案被提交至法院进行裁决。

在法庭上,双方就遗嘱的合法性和有效性展开了激烈的辩论,原告方主张,老人是在自愿和无外界压力的情况下,将自己的遗产留给“干儿子”,这一行为符合其生前意愿,而被告方则提出,遗产的继承应该遵循法律规定,不能仅凭感情因素而忽视血缘关系,双方各自提供了证据和证人,试图证明自己的观点。

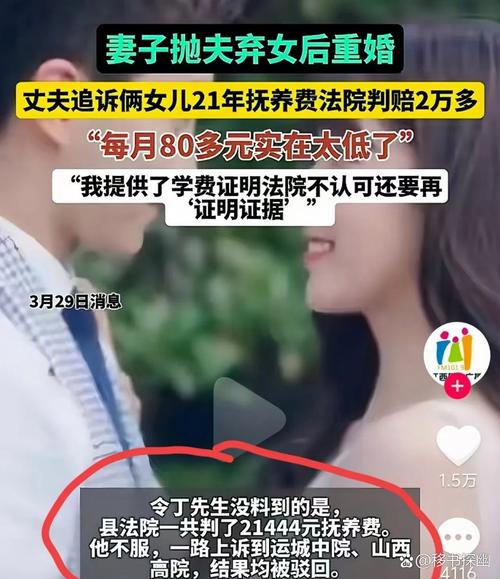

法院在审理过程中,首先对遗嘱的有效性进行了严格的审查,根据相关法律规定,遗嘱的受益人必须与被继承人有法定的亲属关系或者存在明确的收养关系,在这个案例中,“干儿子”并没有与老人形成法律上的收养关系,也没有其他证据表明双方之间存在法定的亲属关系,法院认为遗嘱的有效性存在问题。

法院还考虑了社会公平和公正的原则,尽管老人可能出于真挚的感情将遗产留给“干儿子”,但这不能忽视社会普遍认可的亲属关系和继承规则,如果允许这样的遗嘱生效,可能会引发社会的不公平和冲突。

法院作出了裁决,认定遗嘱无效,遗产应该按照法律规定进行继承,确保公正和公平,法院还建议双方通过协商或者法律途径解决遗产分配问题,确保老人的遗产得到妥善处理。

这起案件引起了社会的广泛讨论,有人认为法院的裁决合理合法,维护了社会的公平和正义;而也有人认为,应该尊重老人的生前意愿,给予“干儿子”一定的遗产份额。

随着社会的进步和观念的更新,人们对于亲情和感情的理解也在发生变化,法律作为社会的基本规范,仍然需要在处理这类问题时保持公正和公平,在这个案例中,法院通过裁决遗嘱无效,维护了法律的权威和社会的稳定。

这起案件也提醒人们,在处理遗产问题时,应该充分考虑法律规定和社会公平,避免因为感情因素而忽视法律的原则,对于没有亲生子女的老年人,也应该通过合法的方式表达感情和意愿,确保自己的遗产得到妥善处理。