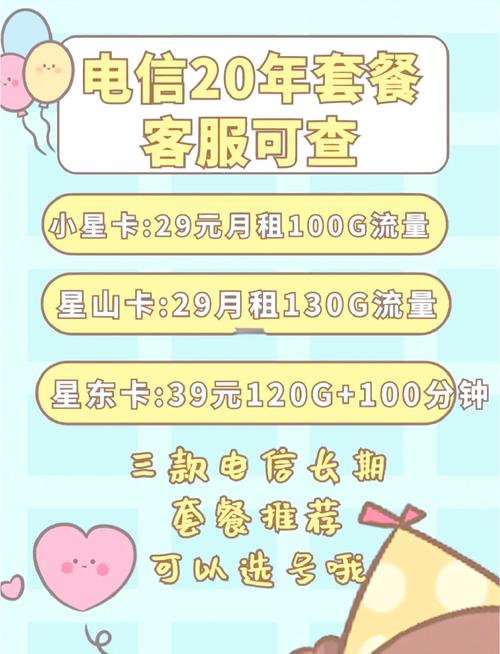

电信卡套餐眼花缭乱,哪款才是性价比最优选?

套餐选择的三大误区,你中招了吗?

面对琳琅满目的电信套餐,用户常常陷入纠结:流量多的套餐是否划算?低价套餐真的省钱吗?是否需要为“5G专属”标签买单?许多人在选择时容易被表面参数吸引,反而忽略了真实需求,以下三个高频误区,或许正是你迟迟无法下决定的原因。

误区一:盲目追求“超大流量”

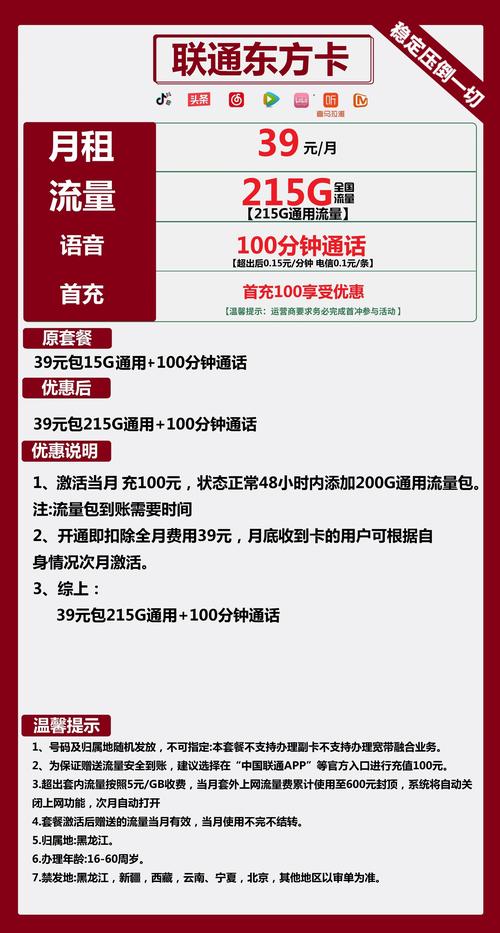

多数人看到“100GB”“无限流量”等关键词会直接心动,但实际生活中,普通用户每月消耗的流量通常在20GB-40GB之间(数据来源:工信部2023年通信消费报告),若工作或居住地有稳定WiFi覆盖,选择50GB以上套餐反而造成浪费,更需注意的是,部分套餐标注“不限量”却存在达量降速条款,一旦超出阈值,网速可能降至1Mbps以下,影响使用体验。

误区二:只看月费,忽视合约期成本

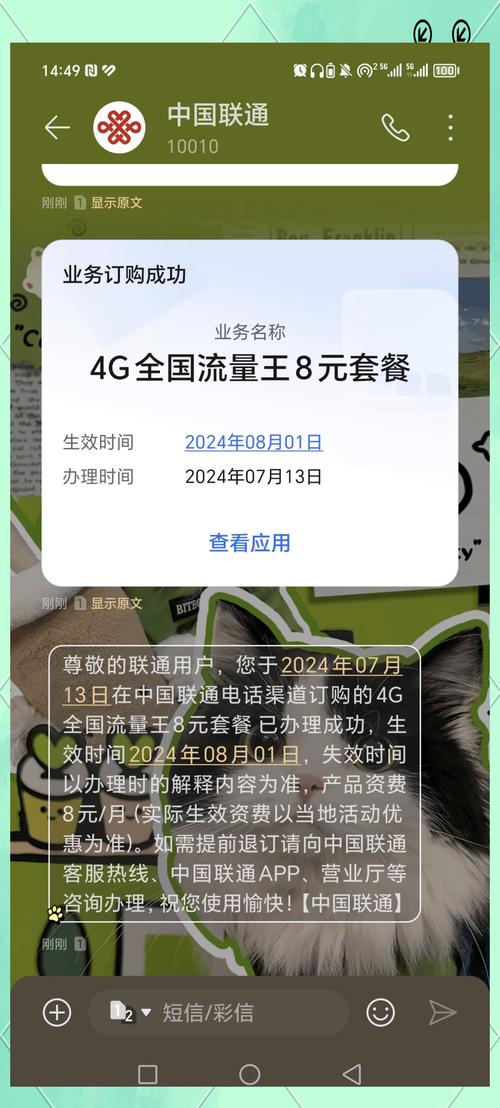

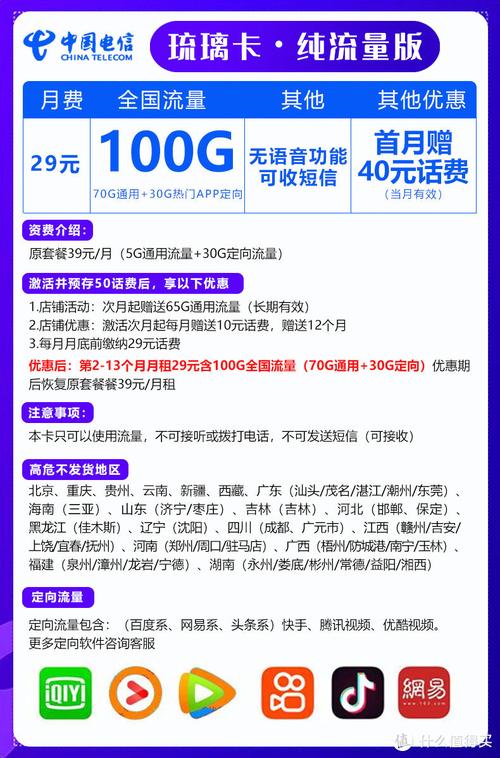

低价套餐常以“首月0元”“前6个月半价”作为卖点,但需绑定12个月以上合约,一款月费29元的套餐,前6个月每月返10元话费,实际月支出19元;但合约到期后若未及时调整,可能恢复原价甚至自动续约更高档套餐,建议计算完整合约周期的总成本,并设置套餐到期提醒。

误区三:忽略定向流量与通用流量的区别

许多套餐会将“30GB定向流量+10GB通用流量”合并标注为“40GB大流量”,但定向流量仅限特定APP使用,若用户高频使用的软件不在支持列表中,实际可用流量可能大幅缩水,某套餐定向流量覆盖短视频平台,但用户主要使用社交软件,则10GB通用流量可能一周耗尽。

四步法锁定最优套餐

避开误区后,可通过系统性分析缩小选择范围,以下方法适用于80%以上的普通用户。

第一步:量化个人需求

用手机自带流量统计功能,记录过去3个月的平均使用量(需关闭WiFi环境下的数据统计),若每月流量需求波动较大,取最高值作为基准,通话需求方面,可通过账单查询每月通话分钟数,重点关注是否频繁超出套餐包含时长。

第二步:匹配场景优先级

根据生活场景划分需求权重:

高频移动办公者:优先考虑全国通用流量充足、含异地通话优惠的套餐;

学生/租房群体:关注本地流量占比高、支持多人共享的套餐;

短期过渡用户:选择无合约期、随时可变更的弹性套餐。

第三步:横向对比“隐性价值”

部分套餐会附加VIP权益,例如视频平台会员、云存储空间或线下商户折扣,假设某套餐月费比竞品高10元,但包含价值15元的视频会员,长期使用实则更划算,需注意这些权益是否与自身消费习惯契合,避免为不需要的服务付费。

第四步:实测网络覆盖质量

不同运营商在各地的信号稳定性差异显著,可通过亲友反馈、社交平台真实评价或申请短期体验卡(通常3-7天)测试常用区域的网络表现,某小区地下室电信信号满格而移动仅2格,则优先考虑电信套餐。

容易被忽视的四大细节

1、副卡共享规则:部分套餐允许添加1-3张副卡,但可能收取每张10元/月的功能费,共享流量时主副卡消耗速度翻倍;

2、结转政策:当月剩余流量是否可结转至次月,部分套餐仅支持结转50%;

3、国际服务成本:偶尔出境需关注漫游资费,某些套餐提供3-5天国际流量包优惠;

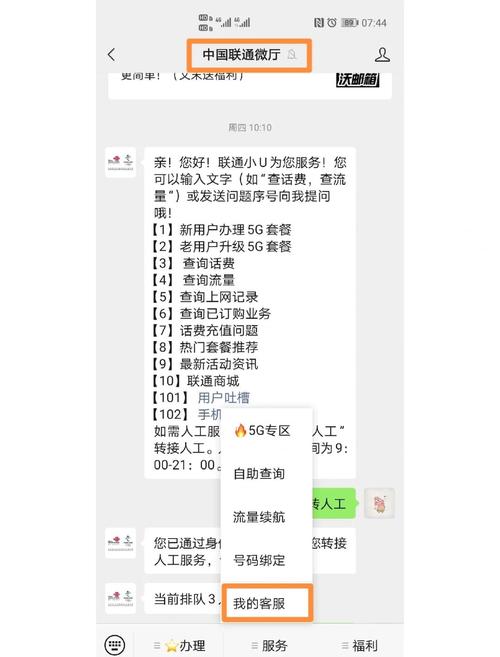

4、注销便捷度:线上渠道能否直接办理套餐变更或注销,避免需到线下营业厅处理的套餐。

观点:没有“完美套餐”,只有“动态适配”

通信需求会随工作变动、家庭结构甚至通勤路线改变而波动,建议每6个月重新评估一次套餐匹配度,运营商APP通常提供历史用量分析功能,近期远程会议增加导致流量需求上涨20%,则需及时升级套餐档位;反之若转为居家办公,可降档节省开支。

与其追求“一步到位”的套餐,不如建立“按需调整”的消费意识,部分运营商已推出“流量银行”服务,允许用户将当月剩余流量转换为话费积分或兑换权益,选择套餐时,灵活性往往比短期性价比更具长期价值。