电信卡套餐性价比如何?

随着通信需求的多样化,选择一张适合自己的手机卡成为许多人关注的焦点,中国电信作为国内三大运营商之一,其套餐设计是否真正满足用户需求?是否存在隐藏收费?这些问题或许正是您打开这篇文章时心中所想,本文将从客观角度拆解电信套餐的核心要素,帮助您找到清晰的判断依据。

一、电信套餐的核心竞争力分析

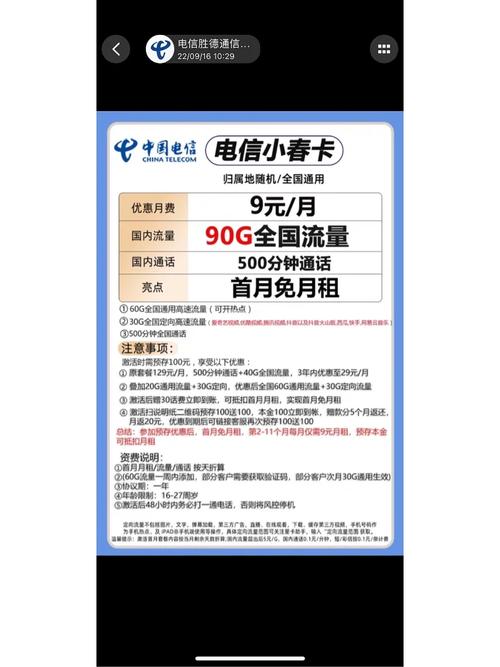

电信套餐近年来的创新主要体现在"按需定制"模式上,以2023年更新的星卡系列为例,用户可在30GB/50GB/80GB三档通用流量中自主选择,搭配定向流量池的设计,既保证了基础使用需求,又为视频、社交等高频应用提供专属通道,这种分层设计有效避免了传统套餐"一刀切"的资源浪费问题。

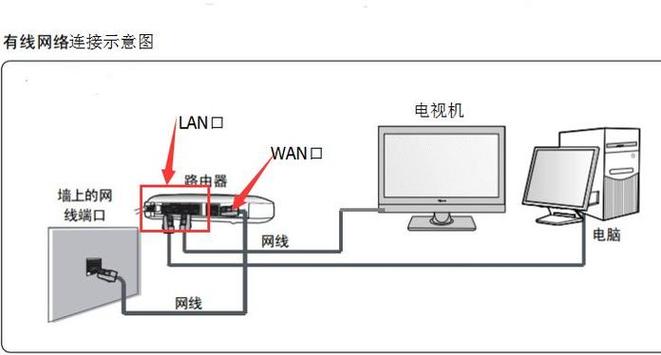

针对家庭用户推出的融合套餐值得关注,某地市推出的"千兆宽带+3张副卡+80GB共享流量"组合,实际测算显示,相比单独办理宽带和手机套餐,综合成本可降低约40%,但需注意合约期内的套餐变更限制,部分用户反映升级套餐时存在原优惠失效的情况。

二、套餐选择的六个黄金法则

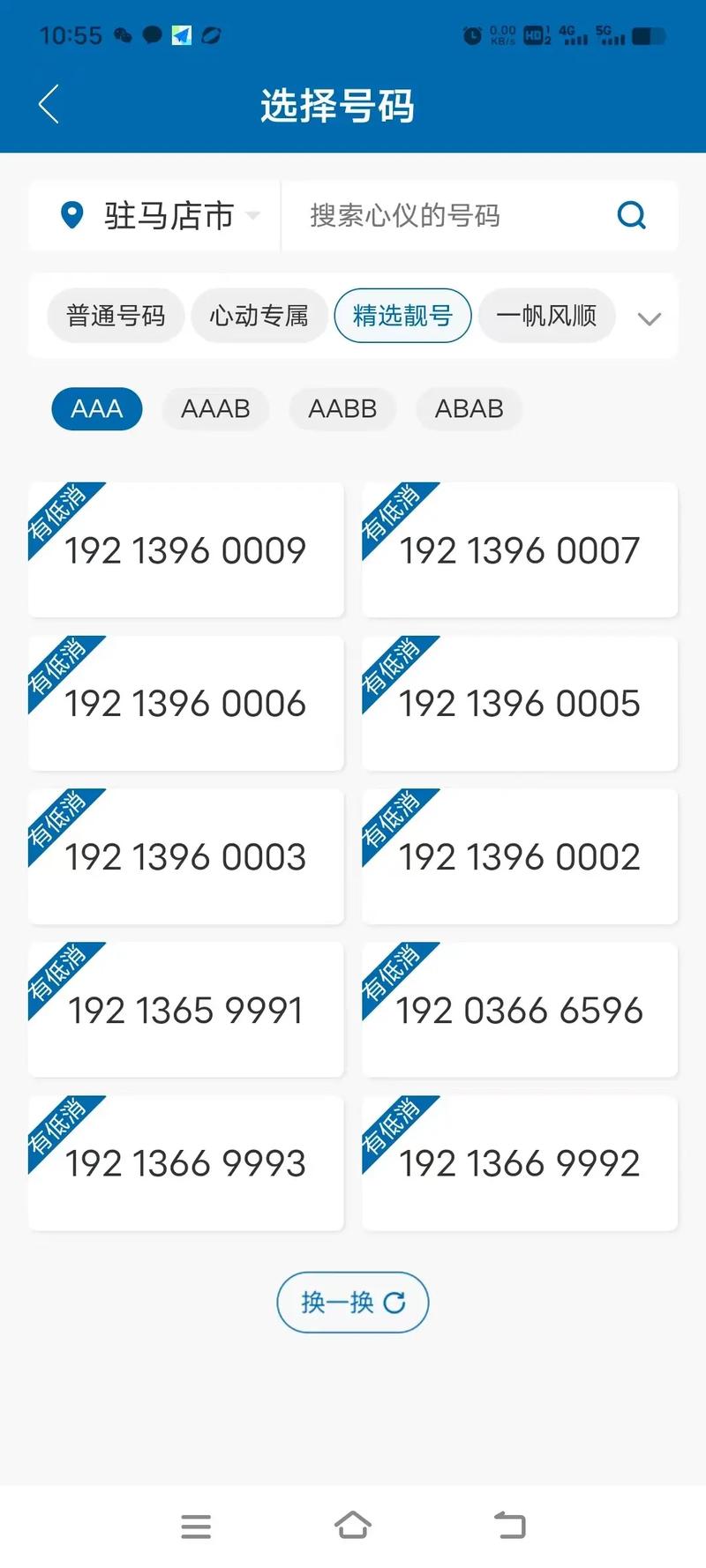

1、场景化需求诊断:日均通勤2小时的上班族,建议重点考察包含地铁沿线5G覆盖的套餐;而居家办公群体更应关注宽带捆绑套餐的性价比。

2、流量弹性机制:电信的流量结转政策允许当月剩余流量的50%结转至次月,这对使用波动较大的用户具有实际价值。

3、隐形消费预警:特别注意套餐外流量资费标准,部分套餐超出流量按5元/GB计费,而有些则采用3元/GB的阶梯计价。

4、合约期风险把控:24个月合约套餐往往附赠硬件设备,但提前解约需支付剩余月份30%的违约金,这个细节常被消费者忽视。

5、增值服务甄别:免费赠送的云存储、视频会员等服务,要核实有效期限,某款热销套餐标注的"12个月影视VIP",实际上需要每月手动领取。

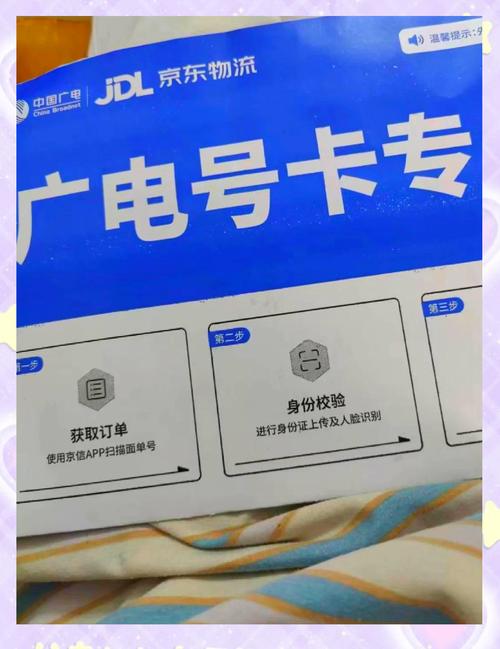

6、携号转网适配:从其他运营商转入的用户,要确认目标套餐是否包含转网专属优惠,这些信息通常在官网细则中注明。

三、用户常见认知误区纠正

- 误区1:"月费越低越划算"

某19元套餐虽价格诱人,但仅含3GB通用流量,超出后限速至1Mbps,实际测试显示,这种网速难以支持视频流畅播放。

- 误区2:"无限流量等于任性使用"

电信部分套餐标注"不限量",但达量降速规则需特别注意,某199元套餐在100GB后降为3G网速,这对4K视频用户可能造成体验断层。

- 误区3:"5G套餐必须换卡"

实测表明,持有4G USIM卡的用户在5G覆盖区域可直接享受5G网络,无需更换实体卡,但需要套餐本身支持5G速率。

四、套餐办理的三大实战技巧

1、比价时采用"单位成本计算法":将套餐总成本(含合约期优惠)除以合约月份,再对比每月获得的通话时长、流量等资源单位成本。

2、关注季度性促销规律:每年3月、9月开学季,电信针对学生群体推出的校园套餐往往附带宽带增值服务;而双十一期间的企业客户专享套餐常有20%左右的折扣力度。

3、实体店办理的优势:部分线下专营店可提供套餐试用服务,例如7天体验期内不满意可无损解约,这个服务在线上渠道通常不开放。

五、争议问题的客观审视

关于套餐变更限制的投诉,通过分析工信部2023年Q1数据,电信的套餐变更投诉率较去年同期下降15%,这与其推出的"套餐升降级自助服务"功能上线有关,但仍有用户反映,通过电话客服变更套餐时,存在新套餐生效延迟导致资费重叠的情况,建议办理时要求书面确认生效时间节点。

在个人看来,电信套餐的创新性值得肯定,特别是其细分场景的套餐设计思路,但对于消费习惯固定的用户,频繁更换套餐可能带来不必要的决策成本,选择套餐的本质,是找到通信支出与生活质量的最优平衡点——不必盲目追求最高配置,也切忌因小失大选择不符合实际需求的低资费套餐,最终决策前,建议用三天时间详细记录自己的流量使用轨迹,这样的数据比任何广告都更具参考价值。