电信卡被乱加套餐会引发哪些后果??

你是否经历过这样的场景?原本办理的电信套餐用得好好的,某天突然发现话费暴增,查账单才发现多了一堆从未主动订购的服务,这可能是运营商“乱加套餐”导致的结果,近年来,电信行业套餐乱象频发,不少用户因不明扣费、隐形消费等问题蒙受损失,如果电信卡被乱加套餐,究竟会带来哪些后果?作为消费者又该如何应对?

**一、乱加套餐的常见套路与危害

1. 费用陷阱:账单“悄悄膨胀”

运营商常以“免费试用”“限时优惠”等名义诱导用户开通附加服务,但试用期结束后未明确提醒便自动续费,某用户收到短信称“免费领取10GB流量”,点击链接后默认开通了每月30元的叠加包,试用期结束未取消,导致话费持续扣除,这种隐蔽的扣费方式,让用户账单在不知不觉中增加。

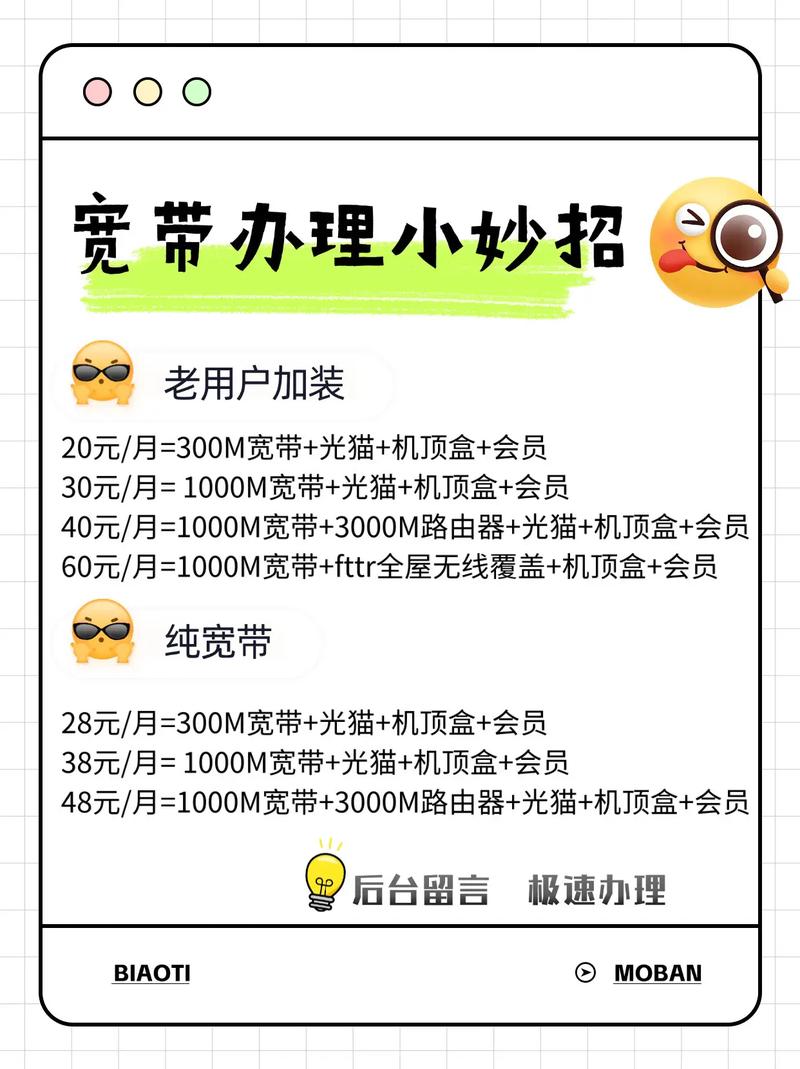

2. 服务捆绑:功能冗余难取消

部分套餐将基础服务与附加功能捆绑销售,比如宽带套餐中强制包含“云存储”“安全防护”等非必要服务,用户若想取消,需通过复杂流程甚至多次投诉,这种捆绑不仅浪费资源,还可能因功能冲突影响网络体验。

3. 信用风险:欠费影响个人征信

若用户未及时发现扣费异常,长期欠费可能导致号码停机,甚至被运营商列入“黑名单”,部分情况下,欠费记录可能上传至征信系统,影响贷款、出行等生活需求。

二、为何乱加套餐现象屡禁不止?

从行业角度看,部分运营商为完成业绩指标,将套餐销售压力转嫁给一线员工,导致业务员通过“模糊话术”或“技术漏洞”强制开通服务,用户对合同条款的不重视、维权意识薄弱,也让运营商有机可乘。

从监管层面看,尽管工信部多次出台政策规范电信市场,但违规成本低、取证难度大等问题依然存在,某些附加服务仅通过电话或短信确认,缺乏书面协议,用户维权时难以提供有效证据。

三、消费者如何避免“被加套餐”?

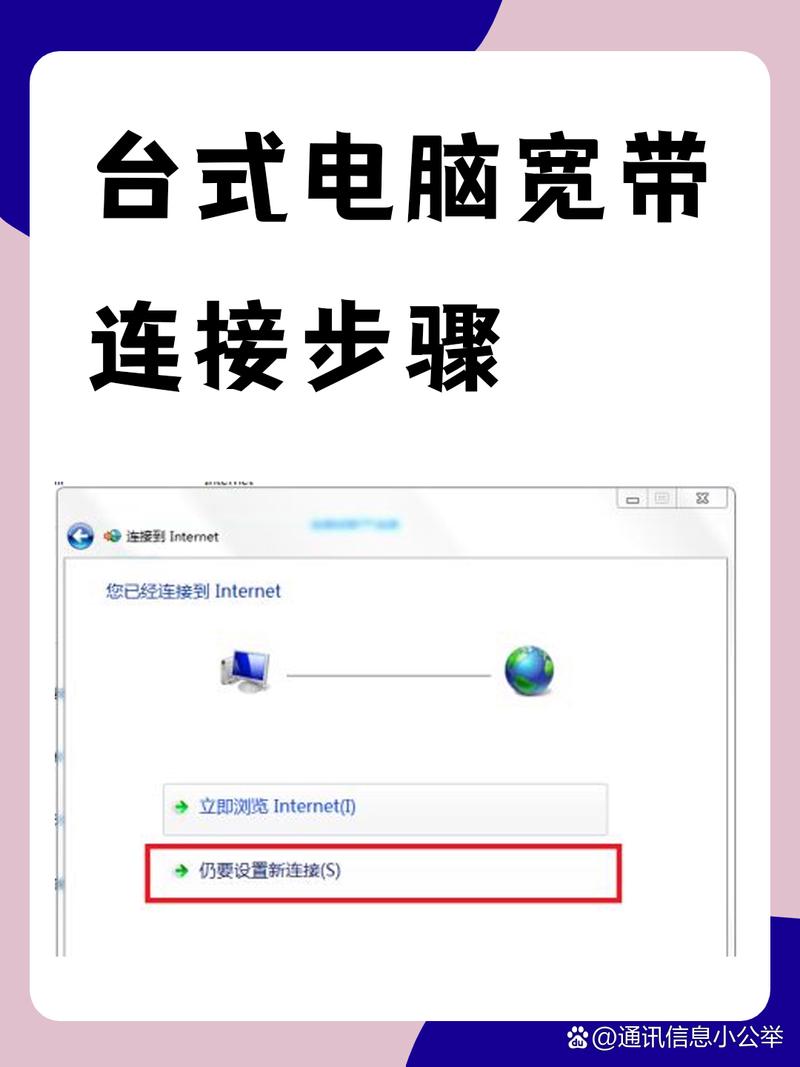

1. 定期核查账单,警惕“小额扣费”

养成每月查看详细账单的习惯,尤其注意几元至几十元的小额扣费项目,若发现不明费用,立即通过官方渠道查询并投诉。

2. 明确拒绝营销推广

接到运营商推销电话或短信时,可直接要求“禁止为我开通任何附加服务”,根据《消费者权益保护法》,用户有权拒绝未经同意的商业行为。

3. 留存证据,积极维权

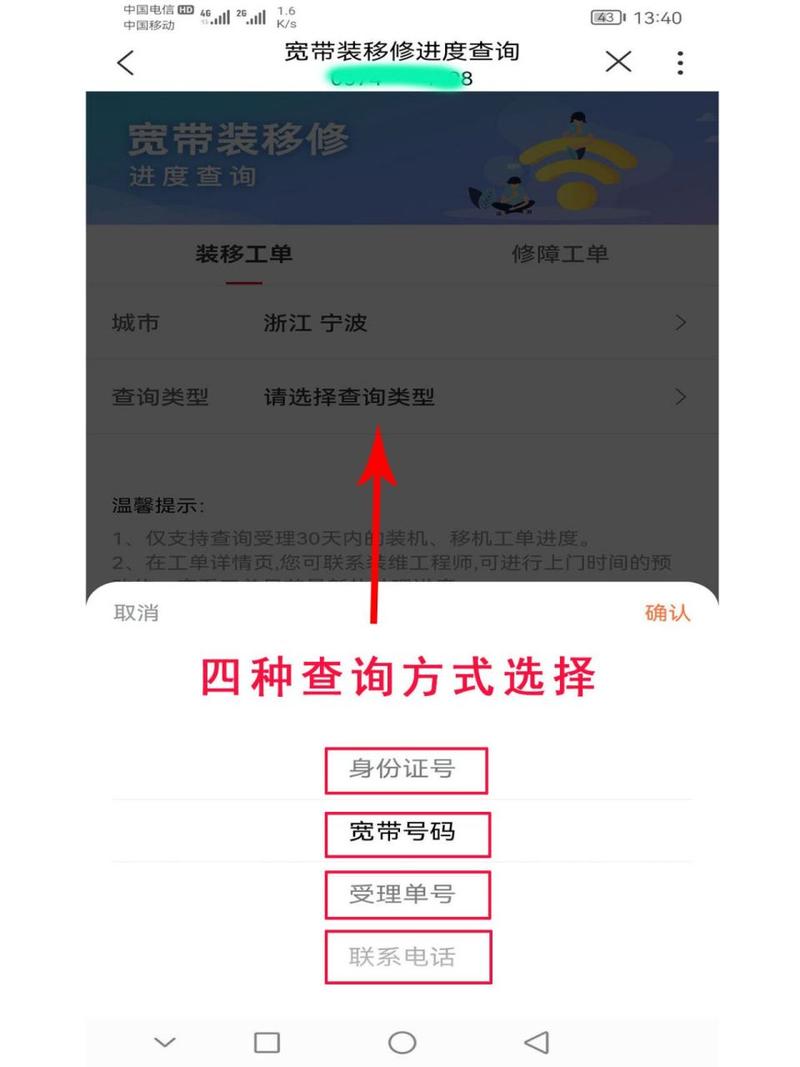

若遭遇乱扣费,需保存短信记录、通话录音、账单截图等证据,通过运营商客服、工信部投诉平台(如12300)或法律途径主张权益。

案例参考:2022年,某地用户因“被开通”每月20元的视频会员服务,通过工信部投诉后,运营商不仅退回费用,还补偿了3个月话费。

四、行业规范与用户教育的双重挑战

运营商需承担主体责任,杜绝“套路营销”,在用户开通服务时,需明确告知收费细则,并通过二次确认避免误操作;简化退订流程,确保用户能一键取消非必要功能。

对消费者而言,提升信息识别能力是关键,仔细阅读合同中的“小字条款”,警惕“免费升级”“赠送权益”等话术背后的附加条件。

个人观点

作为长期关注通信领域的观察者,我认为乱加套餐本质上是运营商与用户之间的信息不对等,解决这一问题,既需要行业加强自律、监管部门重拳出击,也离不开用户主动“较真”,每一次对账单的仔细核对、对不合理扣费的坚决投诉,都是在推动市场向更透明的方向迈进。