带随身WiFi怎么收费?

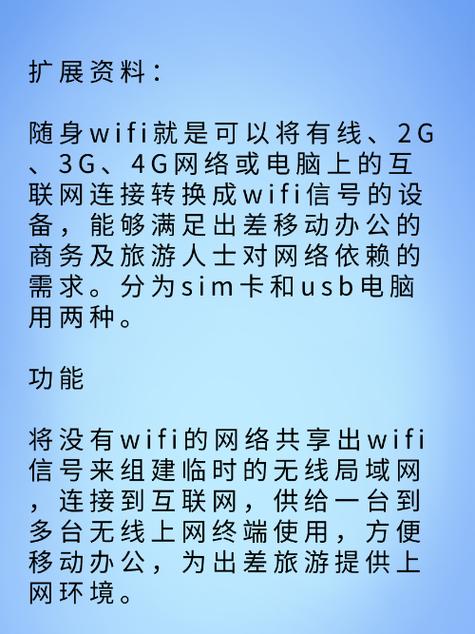

随身WiFi已成为现代人移动办公、旅行、生活的重要工具,但面对市场上五花八门的收费模式,许多人仍感到困惑,如何选择适合自己的资费方案?不同服务商的收费标准有何差异?本文将详细拆解随身WiFi的收费逻辑,帮助用户避开消费陷阱。

一、随身WiFi收费的核心逻辑

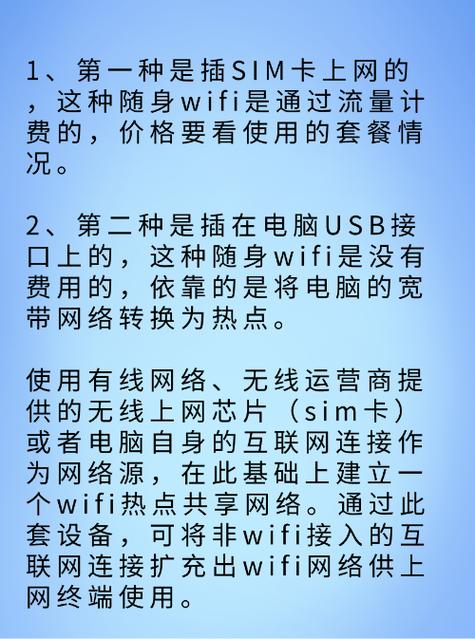

随身WiFi的收费体系主要围绕三个维度展开:流量消耗、使用时长、设备类型,不同于家庭宽带固定月费的模式,随身WiFi的资费设计更注重灵活性和场景适配性。

1、按流量计费

阶梯定价:部分运营商采用“用得越多越便宜”的模式,

- 0-10GB:2元/GB

- 10-30GB:1.5元/GB

- 超过30GB:1元/GB

流量池共享:企业用户或家庭多设备共用场景中,可将多个SIM卡流量合并计算,避免单卡流量浪费。

2、按时长计费

日租模式:适合短期出差或旅行,例如15元/天不限流量(通常设高速流量上限,如20GB后降速)。

月租套餐:主流选择,价格区间在30-200元不等,区别在于流量总量和速率限制。

3、设备绑定收费

- 部分服务商会将硬件成本分摊到资费中,

- 设备售价200元,若选择合约套餐(如连续使用12个月),设备可降至50元。

- 需警惕“低价设备+高额套餐”的捆绑销售,长期使用成本可能更高。

**二、三大运营商的资费对比

目前国内随身WiFi市场主要由中国移动、中国联通、中国电信及虚拟运营商(如小米、华为)提供服务,资费策略各有侧重:

| 运营商 | 优势场景 | 典型套餐(月费) | 隐藏条款 | |

| 中国移动 | 城市覆盖 | 50元/60GB(全国通用) | 部分套餐限夜间使用 | |

| 中国联通 | 性价比 | 39元/100GB(区域流量) | 高速流量仅限前40GB | |

| 中国电信 | 偏远地区信号 | 80元/不限量(降速阈值低) | 合约期未满需支付违约金 |

虚拟运营商的资费通常更灵活,

按需充值:无月租,1元/GB随用随充

定向流量优惠:针对视频、直播等应用提供专属流量包

**三、这些隐形消费坑要注意

1、限速陷阱

标称“不限量”的套餐,往往在达到一定流量后强制降速至3G甚至2G网络,例如某套餐宣传“100元不限量”,实际条款注明“前50GB为4G速率,超出后限速1Mbps”。

2、区域限制

低价套餐可能存在使用范围限制:

本地流量:仅限省内使用,跨省需额外付费

热点区域:机场、景区等特定场所资费上浮

3、设备兼容性

部分运营商锁定设备IMEI码,导致用户无法自由更换SIM卡,若设备损坏,可能需重新购买绑定套餐的机型。

**四、如何选择高性价比方案?

1、明确需求优先级

高频使用者:选择大流量月付套餐,关注“降速阈值”

短期需求:日租或周租模式更划算

多设备用户:优先考虑流量池共享功能

2、对比长期成本

假设设备A售价300元(套餐50元/月),设备B售价100元(套餐80元/月),一年期总成本分别为900元 vs 1060元。

3、测试网络稳定性

部分运营商提供3天体验套餐(费用5-10元),可实际测试常去地点的信号强度。

五、个人观点:随身WiFi的本质是“为灵活性付费”

随身WiFi的资费永远无法媲美家庭宽带的“每GB成本”,其溢价部分实则为移动场景的便利性买单,建议用户避免盲目追求“无限流量”,而是根据实际使用场景精确匹配套餐——例如经常出差的商务人士可选择“全国流量+中等降速阈值”的组合,而学生群体更适合区域性低价套餐,清晰的自我需求分析,才是避开资费陷阱的关键。