户外随身WiFi如何挑选?信号、续航与性价比全面解析?

户外活动逐渐成为现代人放松身心的主要方式之一,无论是露营、徒步、自驾游还是长途旅行,稳定的网络连接已成为刚需,一款合适的户外随身WiFi不仅能满足社交、导航、紧急联络等需求,还能提升出行体验,面对市场上五花八门的设备,如何挑选真正适合的产品?本文从实际需求出发,拆解关键选购指标,帮你避开误区。

第一步:明确核心需求,缩小选择范围

选购前先问自己三个问题:

1、使用场景:是短途郊游还是长期户外作业?

2、连接设备数量:需要同时支持多少人联网?

3、网络质量要求:是否需要高清直播或视频会议?

家庭露营一般需要支持5-8台设备,而单人旅行可能只需轻量型设备,明确需求后,可快速过滤掉冗余功能,避免为不必要的参数付费。

**第二步:网络制式与覆盖能力是关键

4G还是5G?

目前主流随身WiFi仍以4G为主,优势在于覆盖广、资费低,适合普通用户,若对网速有更高要求(如直播、高清视频传输),且活动区域有5G覆盖,可考虑支持双模(4G/5G)的设备,但需注意功耗和价格会显著增加。

频段支持:

不同地区的通信频段差异较大,例如部分偏远山区可能仅支持低频段信号,选择支持全网通频段的设备(如B1/B3/B5/B8等),兼容性强,能适应复杂环境,可优先考虑标注“多频自适应”或“智能信号切换”功能的产品。

**第三步:续航能力决定使用体验

户外电源补给不便,电池容量和功耗控制直接影响设备实用性。

容量选择:

短途出行(1-2天):3000mAh左右可满足需求;

长期使用或多人共享:建议选择5000mAh以上,且支持反向充电的设备,必要时可为手机续电。

省电设计:

查看是否具备智能休眠模式(无连接时自动降耗)、低功耗芯片(如高通方案)等,这类设备待机时间可延长30%以上。

**第四步:稳定性与安全性不可忽视

天线配置:

内置天线设备便携性高,但信号穿透力弱;外置天线(可拆卸或折叠)能显著增强信号强度,尤其在山区、森林等遮挡物多的场景,若对稳定性要求高,优选双天线设计。

散热性能:

长时间运行易导致设备发热,进而影响网速,金属外壳或带有散热孔的产品更可靠,避免选择纯塑料机身且无散热设计的型号。

数据安全:

支持WPA3加密协议的设备能有效防止蹭网和黑客攻击,部分高端机型还提供访客模式,可隔离陌生设备,保护隐私。

**第五步:附加功能按需取舍

内置存储:部分设备支持插入TF卡变身移动硬盘,适合需要随时备份照片、视频的用户。

APP管理:通过手机远程查看流量、限速、踢出设备等功能,方便多人共享时管理权限。

防水防尘:IP65级以上防护等级的设备适合多雨、沙尘环境,但会增加重量和价格,非极端环境可不作硬性要求。

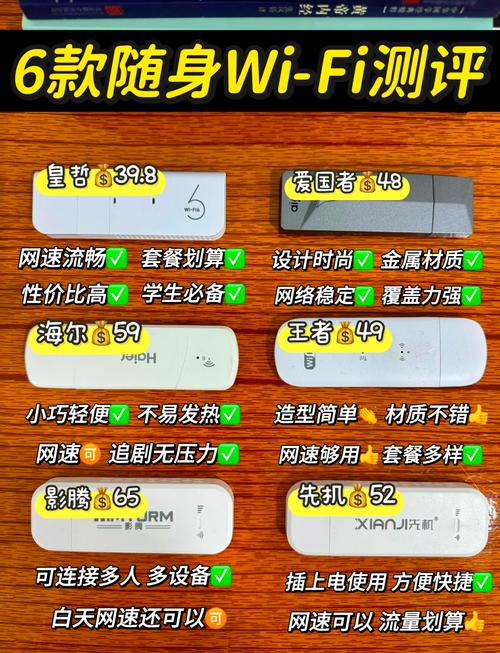

**第六步:资费套餐与性价比

设备本身价格差异不大(200-600元为主流),但长期使用成本集中在流量资费上。

避免低价陷阱:宣称“无限流量”的套餐可能存在限速阈值(如100GB后降为3G网速),需仔细阅读条款。

灵活充值:选择支持按日/月付费的物联网卡,避免年付套餐的合约限制,推荐“流量池”模式,可多设备共享同一套餐,适合团队出行。

**个人观点:轻量化与场景化是趋势

当前户外随身WiFi市场已逐渐细分:

极简党可选信用卡大小的超薄设备,重量不足100g,直接塞进口袋;

硬核玩家则倾向多功能一体机,集成充电宝、SOS求救灯等模块;

商务需求更看重全球漫游支持,无需换卡即可覆盖多国网络。

建议优先选择专注通信领域的品牌(如华为、中兴、GlocalMe),其技术积累和售后服务相对成熟,若预算有限,可考虑租赁服务,尤其适合低频次用户。

最后提醒:信号强度受地理位置、运营商基站密度等客观因素影响较大,出发前可通过运营商官网查询目的地网络覆盖情况,必要时携带信号放大器作为备用。