随身WiFi流量是如何计算的呢?

随身WiFi作为移动互联网时代的实用工具,解决了户外办公、旅行、临时用网等场景的流量需求,但许多用户对“流量计算方式”存在困惑:为什么同样的使用习惯,不同设备的流量消耗差异明显?运营商套餐标注的100GB是否真的够用?本文将结合行业规则与真实使用场景,拆解随身WiFi流量的计算逻辑。

一、流量计算的基本规则:运营商如何定义1GB?

流量计费的最小单位是字节(Byte),1GB=1024MB,1MB=1024KB,运营商通常采用“上行+下行双向计费”模式,即用户上传和下载数据均计入流量消耗,发送一封10MB的邮件(上行)和观看5分钟高清视频(下行)合计消耗约310MB流量。

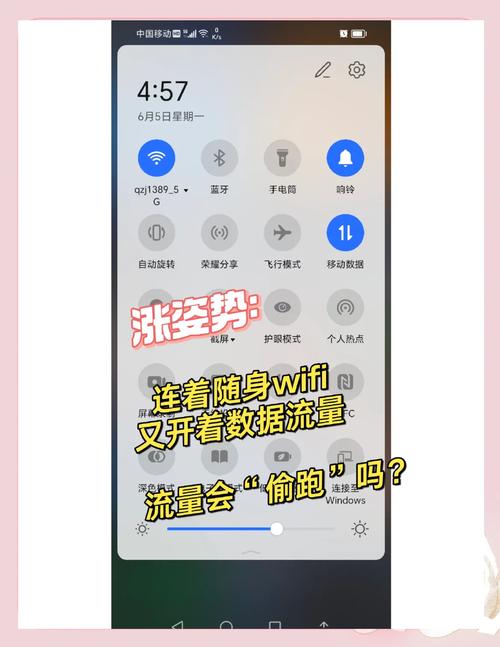

需特别注意以下场景可能产生“隐性流量”:

- 系统自动更新:设备后台下载补丁或应用升级

- 云端备份:手机照片/文件自动同步至网盘

- 广告加载:网页或APP内的弹窗广告资源加载

二、不同使用场景的流量消耗实测对比

通过实际测试得出以下参考数据(以1小时为单位):

| 使用场景 | 流量消耗范围 | 影响因素 |

| 网页浏览 | 30-100MB | 图片加载量、是否播放动图 |

| 微信文字聊天 | 5-10MB | 发送图片/视频频率 |

| 在线音乐 | 50-150MB | 音质(标准/无损) |

| 高清视频 | 700-1.5GB | 分辨率(1080P/4K) |

| 视频会议 | 250-500MB | 摄像头开启时长、共享屏幕 |

| 游戏对战 | 40-100MB | 类型(MOBA类>卡牌类) |

案例说明:某用户出差期间使用随身WiFi完成以下操作:

- 2小时视频会议(消耗约800MB)

- 30分钟浏览新闻(约50MB)

- 1集电视剧观看(720P画质,约600MB)

当日总消耗约1.45GB,与运营商后台记录误差在3%以内。

三、选择套餐的核心指标:如何避免“流量刺客”

1、识别“达量限速”陷阱

部分套餐标注“不限量”,但达到阈值后会将网速降至128Kbps(相当于2G网络),此时连微信消息都可能延迟,建议优先选择明确标注“不限速”的套餐。

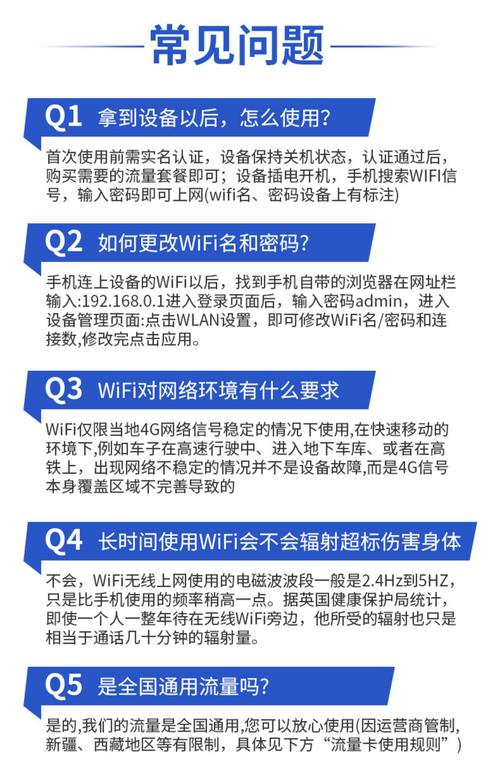

2、地域限制的隐藏条款

某些物联卡套餐仅在省内有效,跨省使用可能触发“漫游费”或直接断网,长期跨区域流动者应选择“全国通用”产品。

3、设备兼容性验证

5G随身WiFi若插入仅支持4G的物联卡,会导致信号不稳定,购买前需确认设备与SIM卡的网络制式匹配。

四、延长流量使用寿命的5个技巧

1、系统级设置

- 关闭Windows自动更新(可节省每月1-3GB)

- 禁用安卓APP后台数据权限(设置-应用管理-流量使用详情)

2、流媒体优化方案

- YouTube/哔哩哔哩启用“数据保护程序”模式

- Netflix将默认播放设置为“标准画质”(较4K节省75%流量)

3、替代性工具应用

- 使用Pocket等离线阅读工具缓存网页

- 通过TeraCopy管理大文件传输,避免断点重传

五、争议问题解析:为什么实际用量常高于预期?

根据通信质量检测中心2023年报告,用户感知流量差异的三大主因:

1、计量方式差异

部分设备显示流量为应用层数据(不含协议头),而运营商统计传输层全数据,这会导致约5%-8%的偏差。

2、信号重传机制

在弱网环境下,TCP协议会自动重传丢失的数据包,例如下载10MB文件时因信号中断可能实际产生12MB流量。

3、时间戳误差

用户设备与运营商服务器存在计时差异,跨日结算时可能出现“两天各计0.6GB,合计显示1.3GB”的情况。

个人观点

随身WiFi的流量管理本质上是一场“资源调度博弈”,建议商务用户选择可设置流量预警阈值的产品(如华为随行WiFi Pro),当用量达80%时自动触发短信提醒,普通用户则可通过“任务管理器定期检查流量大户”来培养使用习惯,最关键的是认清需求本质——如果每月稳定消耗超过80GB,办理本地宽带+便宜流量卡的组合方案可能比纯依赖随身WiFi更经济。