千川广告投放的正确方法与时长是怎样的?

千川投放的时间策略与节奏把控

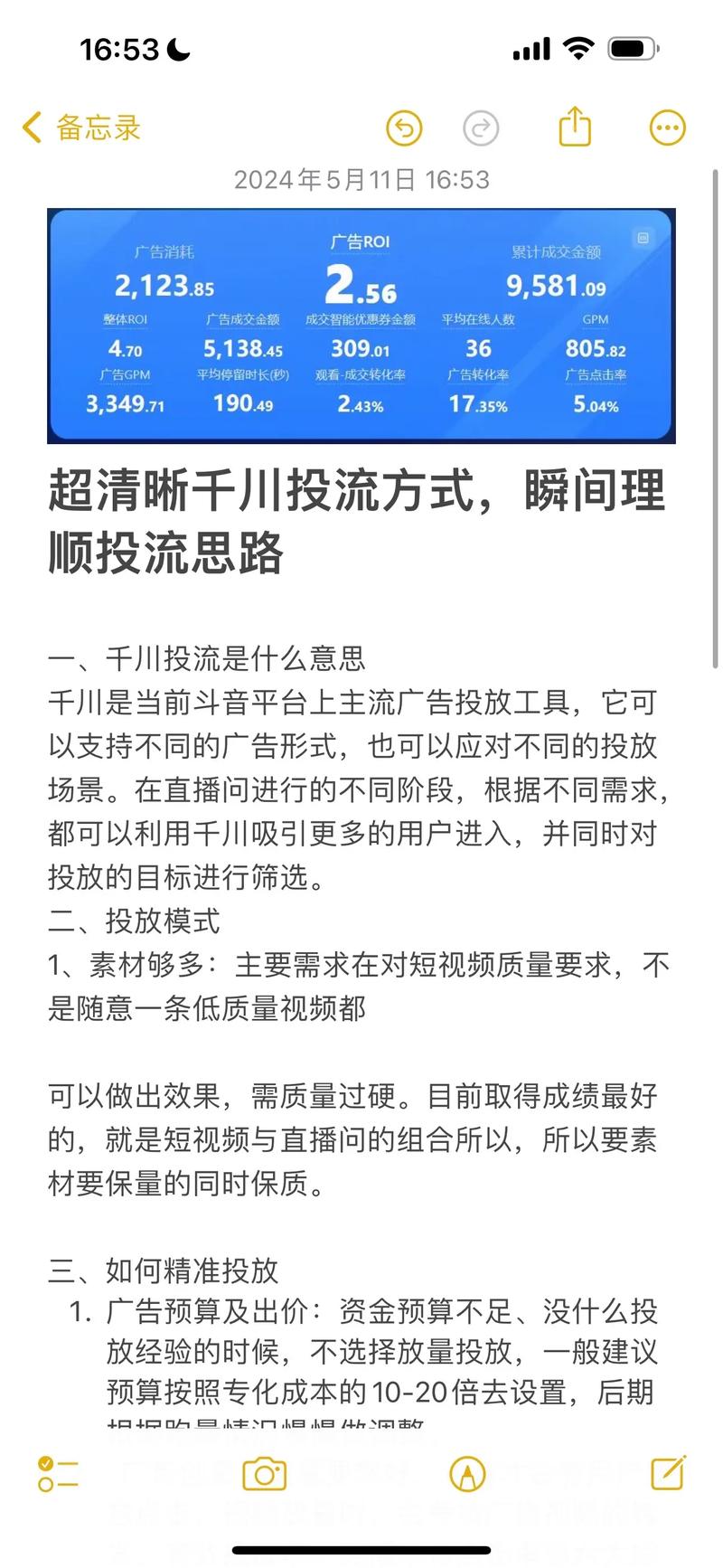

在短视频平台的流量生态中,千川作为核心的广告投放工具,其投放效果与时间周期的规划密不可分,许多广告主常陷入误区,认为“投放时间越长效果越好”或“短期冲刺就能立竿见影”,实则需根据目标、行业特性及数据反馈灵活调整,本文从实操角度,解析千川投放的时间节奏与关键节点,帮助广告主少走弯路。

一、投放周期的基本逻辑:从冷启动到稳定期

千川投放的周期并非固定不变,但需遵循“测试→优化→放量”的递进逻辑。

1、冷启动期(3-5天)

新计划上线后,系统需要1-3天学习流量匹配规则,此阶段的核心目标是积累有效数据(如转化率、点击率),建议每日预算控制在较低范围(如300-500元),避免过早消耗预算,若3天内未出现正向转化(如ROI≥1),需及时关停或调整计划。

2、数据验证期(5-7天)

通过冷启动的计划进入验证阶段,此时需重点关注:

转化成本稳定性:单日成本波动是否在20%以内;

流量精准度:用户停留时长、互动率是否达标;

人群画像匹配度:后台数据是否与目标受众一致。

此阶段可逐步提升预算(如每日增加10%-20%),但需避免大幅调整出价或定向,以免干扰系统算法。

3、稳定放量期(7天以上)

数据表现良好的计划可进入长期投放,此时需关注:

流量竞争变化:如行业高峰期是否需调整出价;

素材衰退预警:点击率下降10%以上时需更新素材;

成本控制:通过A/B测试优化落地页或转化链路。

**二、不同目标的投放时间差异

投放周期需根据营销目标动态调整,切忌“一刀切”。

1. 电商带货:短周期快节奏

爆品推广:主打单品冲量时,投放周期建议控制在7-10天,配合直播间活动密集曝光;

日常销售:以ROI为导向,可长期投放,但需每周更新素材避免疲劳。

2. 品牌宣传:长周期渗透

新品发布:前期(1-2周)侧重触达广度,后期(3-4周)强化转化;

品牌形象:需持续投放3个月以上,通过多素材组合覆盖不同用户心智。

3. 线索收集:精准化长线运营

- 教育、家居等行业需长期培育用户信任,建议分阶段设计素材:

- 第一阶段(1-2周):痛点科普类内容吸引关注;

- 第二阶段(3-4周):解决方案+成功案例增强说服力;

- 第三阶段(持续投放):促销活动促进留资。

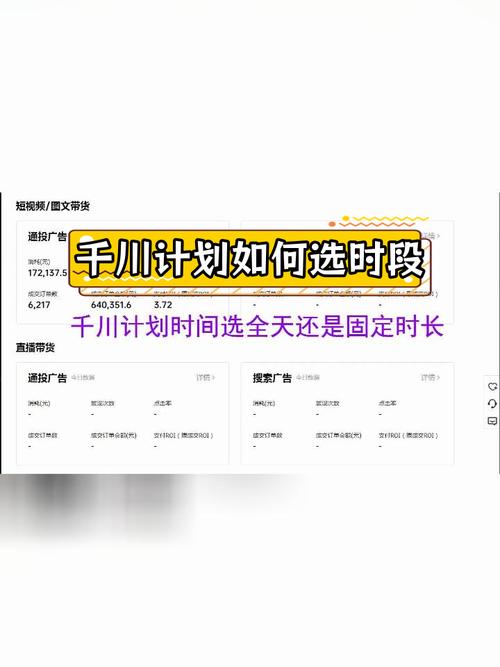

**三、时间段的精细化运营技巧

除投放周期外,每日时段的选择直接影响流量成本与转化效率。

1. 黄金时段≠绝对优质时段

多数广告主扎堆晚8-10点投放,导致竞争激烈、CPM上涨,可尝试:

错峰竞争:早7-9点、午间12-14点测试低价流量;

周末差异化:家居、旅游类产品在周末上午转化率更高。

2. 根据用户行为调整时段

冲动消费类(如食品、服饰):聚焦晚8点后用户休闲场景;

决策门槛高类(如课程、家电):工作日下午投放,契合用户深度浏览习惯。

3. 动态时段关闭功能

通过千川的“分时折扣”功能,对低效时段(如凌晨1-6点)降权或关闭,避免无效消耗。

**四、长期投放的三大注意事项

1. 避免“账户疲劳”

同一素材连续投放超7天,易导致点击率下滑,建议:

- 每周更新30%以上素材;

- 混合使用口播、情景剧、产品特写等多元形式。

2. 数据监控需常态化

- 每日至少查看3次数据(早、中、晚),关注成本突增、流量下跌等异常信号;

- 每周生成投放报告,分析ROI、千次曝光成本等核心指标趋势。

3. 平衡“跑量”与“健康度”

部分广告主为追求短期GMV,盲目提高出价或放宽定向,导致账户模型紊乱,需坚持:

- 新计划严格限制定向范围(如性别、年龄、兴趣标签);

- 成熟计划扩量时,每次仅调整一个变量(如预算+20%或定向放宽1个标签)。

**个人观点

千川投放的本质是“用时间换效率”,盲目追求速成,往往适得其反;过度拉长周期,则可能错失市场机会,真正有效的策略,是建立在对行业数据的洞察、对用户行为的理解,以及快速试错的能力之上,与其纠结“投多久”,不如将重心放在“如何用数据指导迭代”——毕竟,在千川的算法逻辑中,时间只是表象,效率才是内核。