移动套餐及SIM卡购买体验如何?值得入手吗??

移动互联网时代,手机卡和套餐的选择直接影响着通讯成本与使用体验,面对营业厅、电商平台、街边摊位等多种购买渠道,消费者往往陷入纠结:究竟直接办理运营商套餐划算,还是单独购买流量卡更合适?本文从资费结构、使用场景、消费陷阱三个维度展开深度解析。

一、套餐与单卡的定价逻辑差异

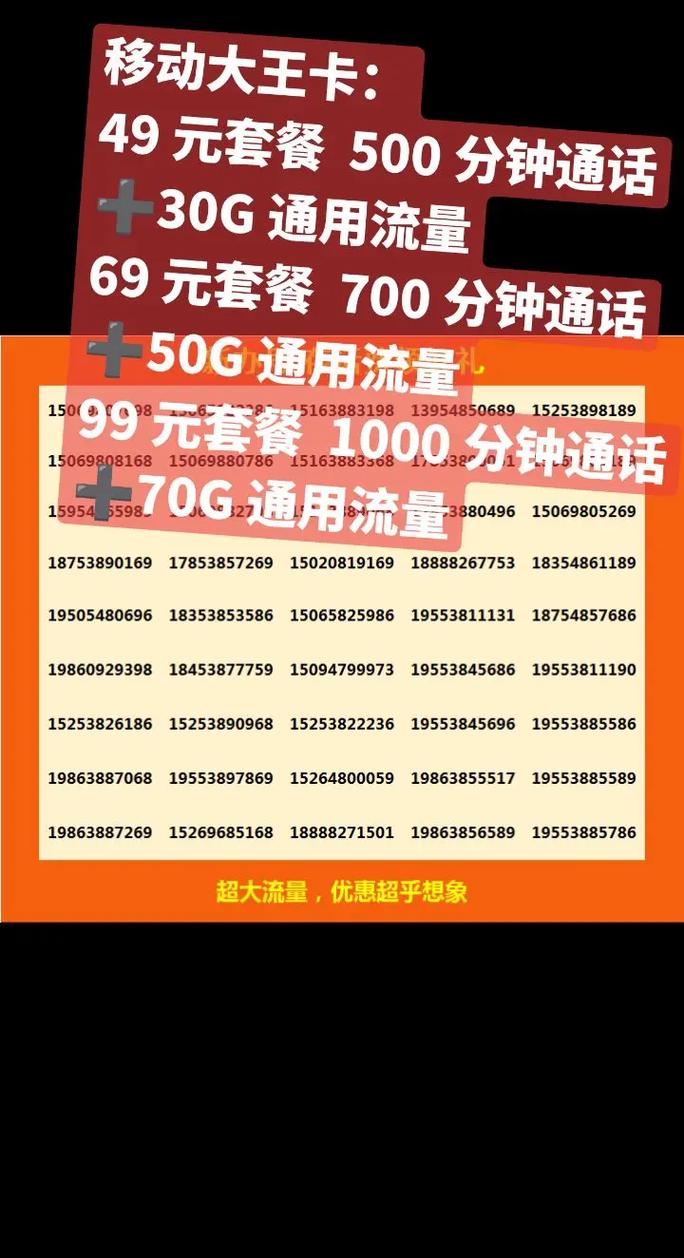

运营商官方套餐具有明显的"服务打包"特征,以某品牌128元套餐为例,包含30GB通用流量、500分钟通话及宽带权益,表面看是"全家桶式"服务,实则内含固定成本分摊,这类套餐适合同时需要流量、通话、增值服务的家庭用户或商务人士。

纯流量卡则呈现"去包装化"特点,市面常见的19元100GB物联卡,虽标注大额流量,但需注意三点限制:①流量有效期通常为30天清零;②部分为定向流量(仅限特定APP使用);③网络优先级可能低于常规套餐用户,此类产品更适合短期大流量需求群体,如临时出差人员、学生假期等场景。

二、消费场景的适配性选择

高频通话群体应优先考虑基础套餐,运营商对老用户普遍存在"套餐外通话0.15元/分钟"的收费标准,若每月通话超200分钟,单独购卡+叠加语音包的成本可能反超常规套餐。

双卡双待用户可采用组合策略,主卡保留最低消费套餐(如8元保号套餐)维系号码,副卡搭配短期高流量卡,某用户实测案例显示,这种模式使其全年通讯支出降低42%,尤其适合需要保留原有号码但流量需求波动大的群体。

短期应急需求推荐物联网卡,临时工地施工、展会活动等3-6个月的短期用网场景,选择无需合约期的流量卡可避免违约金风险,但需确认设备兼容性,部分物联卡存在手机型号限制。

三、消费决策的六大风险预警

1、合约期陷阱:某些线下渠道推销的"优惠套餐"实际绑定24个月合约期,提前解约需支付剩余月份30%费用,建议办理前通过运营商官方APP核实套餐属性。

2、速率限制条款:超过套餐标注的"高速流量"额度后,多数运营商将网速降至1Mbps以下,某品牌所谓"不限量套餐"实测显示,当月使用超50GB后视频加载时长增加3倍。

3、二次实名认证风险:非官方渠道购买的手机卡,可能在使用半年后被强制要求二次实名,若原卖家失联将导致号码作废,2023年通信管理局数据显示,此类投诉量同比上升17%。

4、定向流量识别偏差:某视频平台专属流量卡用户反馈,APP内的广告加载、弹幕互动等模块常被计入通用流量,导致额外扣费。

5、携号转网限制:参与过购机补贴、话费返还等活动的号码,在合约期内无法办理携号转网,这个隐形条款常被销售人员刻意淡化。

6、物联卡停用风险:个别虚拟运营商为规避监管,超额发放未备案的物联卡,可能导致整批号码被强制关停,2024年3月某省通信管理局就查处了2.3万张违规卡。

四、个性化选择的决策模型

建立量化评估体系可提升决策效率,建议消费者制作对比表格,将月均通话时长、流量消耗峰值、WIFI覆盖时长、国际通话需求等指标数据化,某财经博主创建的"通讯成本计算公式"值得参考:(语音分钟数×0.15)+(通用流量GB数×3)+(定向流量GB数×1.5)= 理论最低支出值,将此数值与套餐价格对比即可判断性价比。

对于特殊需求群体,运营商定制套餐可能是更优解,某小微企业主通过客服热线申请了"多人共享套餐",将8个员工号码组网,实现流量池共享,总体费用比单独办理降低28%,自由职业者可关注运营商推出的直播专属套餐,这类产品通常包含上行加速服务,对视频创作者更为友好。

选择手机卡本质上是对通讯行为的价值管理,套餐用户为服务整合支付溢价,购卡群体为灵活度承担风险成本,建议每月核查通讯详单,根据实际用量动态调整策略,运营商每年3月、9月的资费调整窗口期,往往是获取优惠方案的最佳时机,最终决策需回归本质:让通讯成本与创造的价值成正比,才是理性的消费选择。