移动卡被擅自开通套餐会引发哪些后果?

移动卡乱开套餐可能带来哪些隐患?

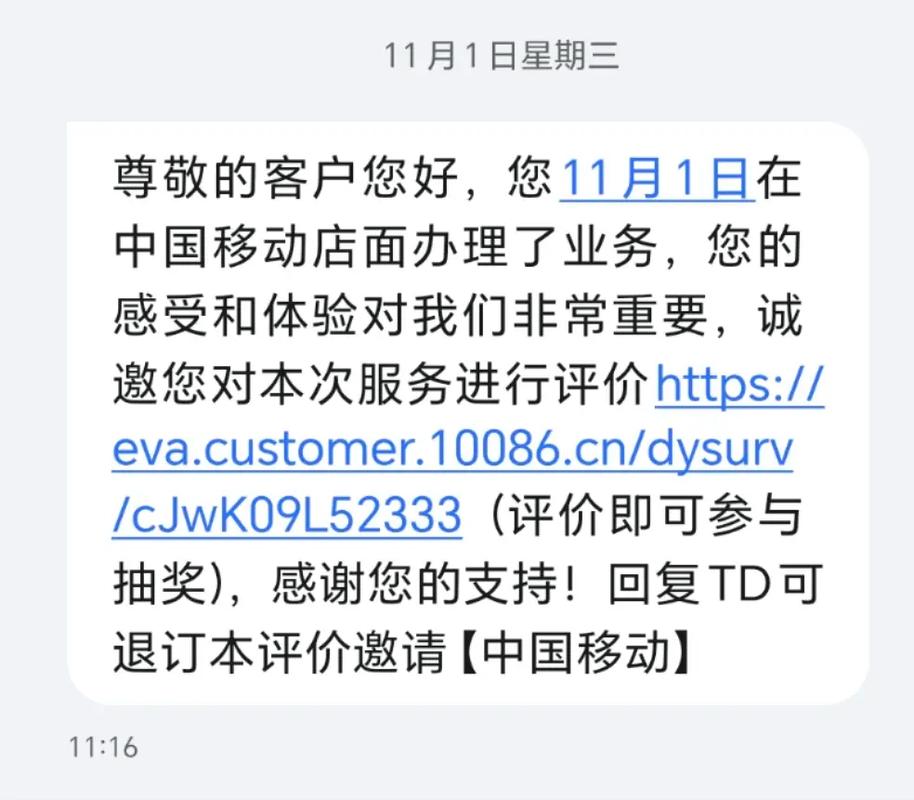

近年来,移动通信市场竞争激烈,运营商为吸引用户推出各类套餐,部分用户反映,在未明确告知或未经本人同意的情况下,手机卡被擅自开通额外套餐,这类行为不仅损害消费者权益,还可能引发一系列连锁问题,以下从实际案例出发,分析随意开通套餐的潜在风险及应对方法。

一、未经授权扣费:钱包“被动缩水”

用户最直接的损失是经济成本,部分套餐以“免费试用”“限时优惠”为名诱导开通,但试用期结束后自动续费,若用户未及时取消,每月话费账单将悄然增加,曾有消费者投诉,因误点弹窗广告开通“视频会员包”,在不知情的情况下连续扣费6个月,累计损失超200元。

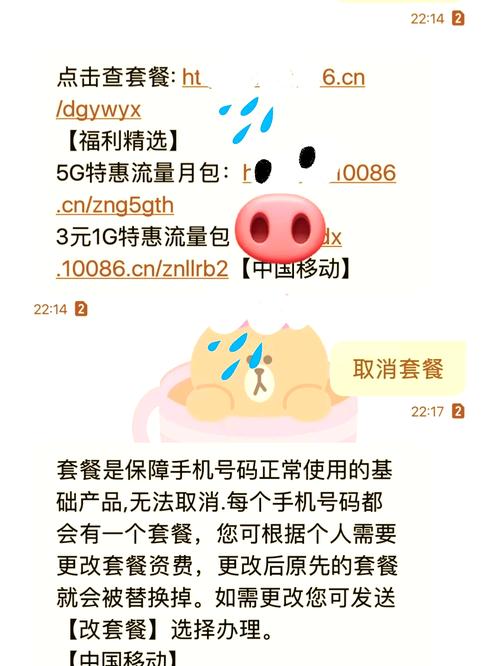

叠加套餐可能导致基础服务受限,例如原本包含足够通话时长的套餐,若被叠加流量包,可能因总费用超支触发“降速”机制,反而影响使用体验。

二、服务稳定性下降:信号与网速的隐形牺牲

套餐并非越多越好,运营商基站承载能力有限,当某区域用户集中使用高流量套餐时,可能出现网络拥堵,某技术论坛测试数据显示,同一地点,使用基础套餐的用户平均下载速度为45Mbps,而开通多个叠加包的用户因优先级调整,速度降至28Mbps。

更隐蔽的风险在于“套餐冲突”,例如定向流量包与通用流量叠加时,部分App可能错误调用资源,导致用户以为在免流范围内,实际消耗了通用流量,月底账单激增。

三、个人信息安全漏洞:数据泄露的灰色通道

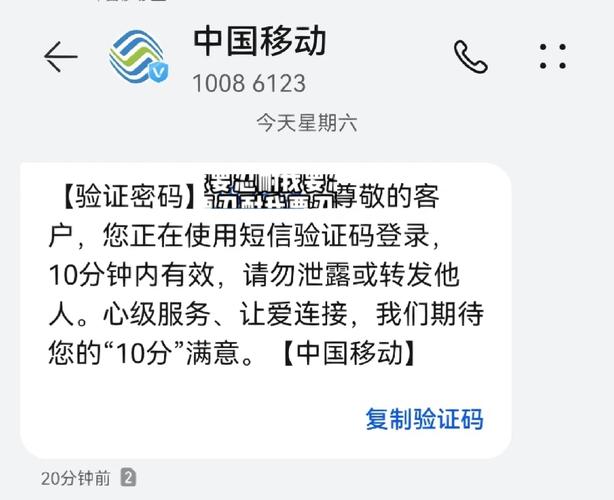

开通新套餐通常需二次实名认证或授权个人信息,个别线下代理点为完成业绩,利用用户已提交的身份证照片、手机验证码等私自操作,2023年某省通信管理局通报案例显示,一代理商盗用200余名用户信息批量开通增值业务,导致部分用户遭遇诈骗短信骚扰。

更严重的是,过度授权可能让第三方服务商获取通讯录、定位等敏感权限,某网络安全机构实验证明,通过某些“免费领取流量”活动植入的SDK,可在后台持续收集设备信息并上传至不明服务器。

四、维权成本高:取证难、周期长

尽管《电信条例》明确规定“未经用户同意不得开通收费业务”,但实际维权面临多重障碍,客服通常以“系统自动开通”“活动已结束”为由推诿;部分套餐开通记录仅保存3个月,用户发现异常时可能错过追溯期;即使投诉至工信部,平均处理周期需15个工作日,期间仍需正常缴费避免停机。

一位经历维权的用户分享:“为追回68元莫名扣费,我收集了8个月的账单截图、客服录音,前后沟通20余次,时间成本远超经济损失。”

如何避免“被开套餐”?三点实用建议

1、定期自查账单

- 通过运营商官方App查询已开通业务,重点关注“增值服务”栏目。

- 对比每月消费明细,异常费用立即截图留存证据。

2、关闭自动授权

- 在手机设置中限制“免密支付”“一键开通”功能;

- 谨慎参加线下扫码领礼品活动,避免代理点私自操作。

3、分级投诉维权

- 首次发现问题,通过客服录音明确要求“关闭业务+退还费用”;

- 72小时内未解决,登录工信部12300网站提交申诉材料;

- 涉及信息盗用,同步向当地公安机关报案。

个人观点

作为通信服务使用者,我们既要享受技术便利,也需保持清醒认知:任何套餐的本质是商业产品,而非“福利馈赠”,建议用户以基础套餐为核心,按需添加短期优惠,避免盲目叠加,运营商更应恪守合规底线,毕竟留住用户靠的不是套路,而是透明与诚信。