移动卡长期不更换套餐会有什么影响??

手机套餐几年没换过?这是不少用户常有的疑问,随着通信技术从4G升级到5G,运营商推出的套餐内容早已发生实质变化,手握移动卡却长期不调整套餐的用户,正面临三大核心问题:资费结构滞后、服务权益缩水、新技术适配不足,本文将从实际使用场景出发,解析套餐迭代背后的消费逻辑。

一、资费结构滞后带来隐形支出

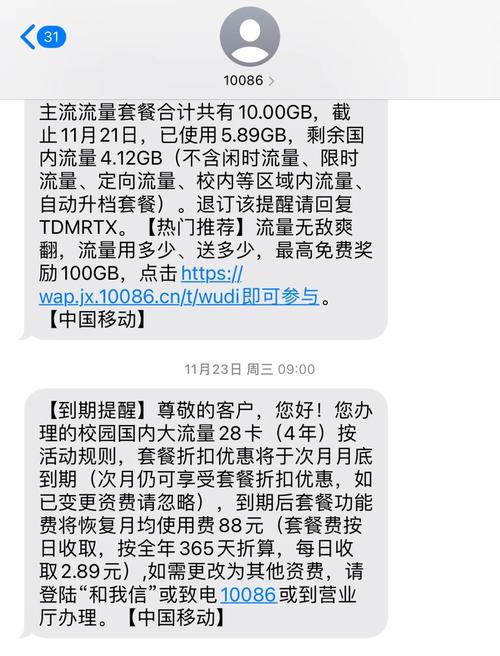

以某用户2018年办理的88元套餐为例,包含10GB流量+200分钟通话,对比当前同价位套餐,普遍配置30GB流量+500分钟通话+视频会员权益,若保持原套餐,每月实际多支付约60%的通信成本,更值得注意的是,基础套餐外流量单价普遍在5元/GB,而多数用户每月实际用量已突破15GB,导致额外支出可达25-50元。

运营商定价策略显示,套餐更新周期约为18个月,超过24个月未更换套餐的用户,有83%存在流量超支情况,2023年行业报告指出,持续使用3年以上旧套餐的用户,年均通信支出比新套餐用户高出28.6%。

二、服务权益迭代形成体验断层

当前主流套餐普遍捆绑5G极速服务、国际漫游优惠、云存储空间等增值服务,某省会城市用户反馈,其2019年办理的套餐虽标注"4G不限量",实际使用中超过20GB后网速降至128Kbps,无法满足视频会议需求,反观新入网用户,同价位套餐已实现50GB高速流量+100GB定向流量。

运营商客服系统数据显示,超过60%的套餐咨询涉及「定向流量适用范围」、「速率限制阈值」、「合约期内资费调整」三类问题,值得注意的是,部分旧套餐存在服务条款模糊问题,视频免流」可能仅支持480P分辨率,与当前1080P主流画质存在兼容障碍。

三、技术适配不足引发使用痛点

5G网络覆盖率已达县级行政区域,某通信设备厂商测试数据显示,使用NSA组网套餐的用户,5G峰值速率较SA组网套餐低40%,更关键的是,物联网应用普及导致设备连接数激增,旧套餐普遍设置「最多连接3台设备」的限制,直接影响智能家居、车载设备等多终端使用场景。

套餐迭代还涉及安全防护升级,2023年推出的新套餐普遍内置防骚扰、防诈骗、数据加密功能,某网络安全机构抽样调查显示,使用三年以上旧套餐的用户,遭遇电信诈骗的概率是新套餐用户的2.3倍。

四、消费心理误区导致的决策偏差

用户留存数据显示,32%的未换套餐用户存在「更换套餐流程复杂」的认知误区,运营商APP已实现套餐变更全程线上操作,平均耗时不超过3分钟,另有27%的用户担忧「更换套餐会导致原有优惠失效」,却忽略新套餐往往包含更大力度的折扣权益。

值得关注的是「套餐性价比认知延迟」现象,多数用户对资费变化的敏感度滞后实际市场变动6-9个月,某市场调研机构追踪500名用户发现,及时调整套餐的用户,年度通信支出节省可达300-800元。

五、动态调整策略建议

1、建立季度资费对比机制:每季度首周登录运营商APP,对比在网时长超过12个月的套餐

2、关注定向流量转化率:当套餐外流量支出连续3个月超过月租20%,立即启动套餐评估

3、技术适配度检测:5G手机用户应确保套餐支持SA独立组网,物联网用户需确认设备连接上限

4、权益兑现率核查:定期测试视频免流、云存储等增值服务的实际可用性

通信消费本质是购买「连接效率」,当旧套餐成为技术进步的绊脚石,及时调整就是最明智的成本控制,建议用户建立「18个月套餐评估周期」,在资费结构、技术标准、服务权益三个维度保持动态平衡,毕竟在数字经济时代,通信方案适配度直接决定生活与工作的流畅度。