手机流量的费用上限是多少?

随着移动互联网的普及,手机流量已成为现代人生活的基础需求,从短视频、直播到远程办公,用户对流量的消耗速度远超以往,根据工信部2023年数据显示,我国移动互联网用户月均流量消耗已突破20GB,较五年前增长近10倍,面对如此庞大的需求,消费者最关心的问题之一便是:手机流量的使用上限究竟对应多少费用?

流量资费的核心逻辑:套餐设计与阶梯定价

国内三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的流量资费体系主要分为两类:定额套餐和阶梯计费。

1、定额套餐的流量上限

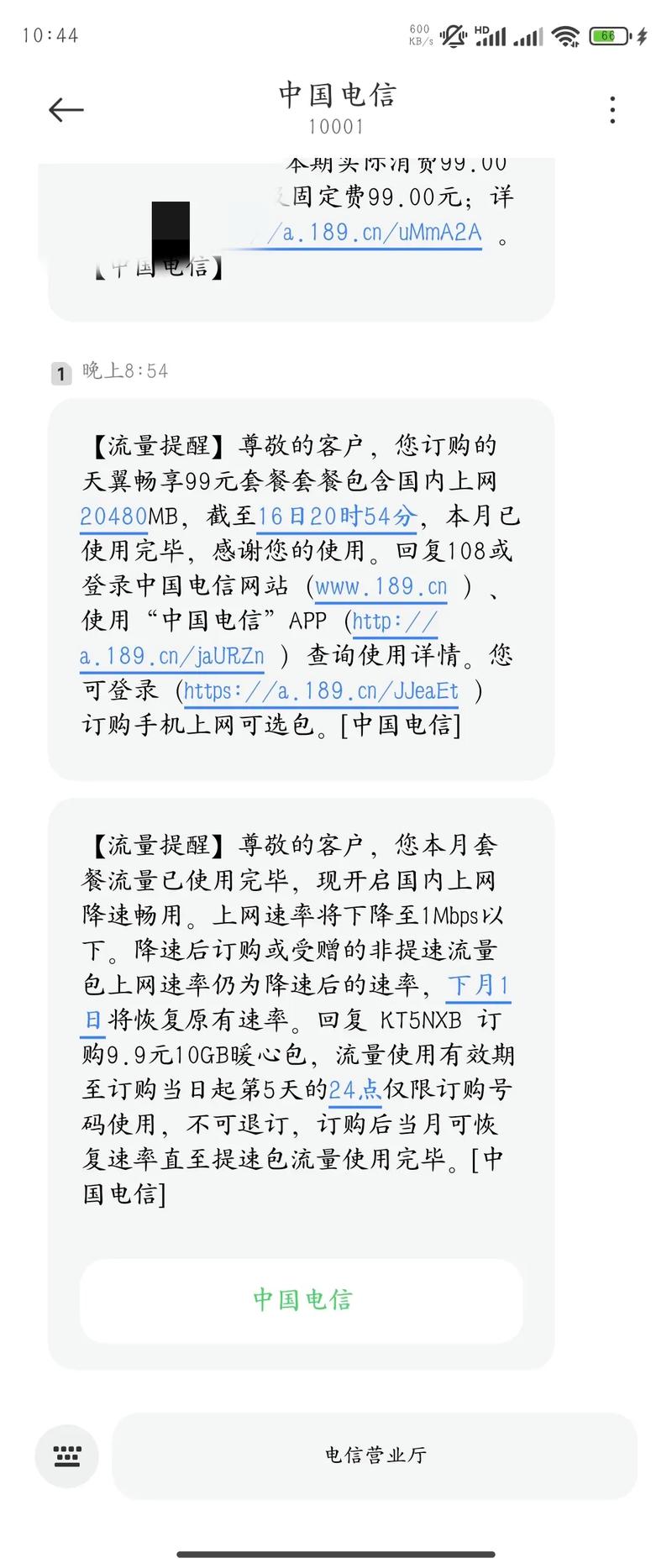

主流套餐通常设置30GB至100GB的月流量额度,价格区间在50元至200元不等,某运营商推出的“畅享套餐”包含60GB全国流量,月费128元;超出部分按5元/GB计费,单月费用封顶600元,这类套餐适合流量需求稳定的用户,但需注意“达量降速”规则——部分套餐在流量用尽后不会额外收费,而是将网速降至1Mbps以下,影响使用体验。

2、阶梯计费模式

部分运营商针对低频率用户推出“按需付费”方案,基础月费20元包含2GB流量,超出后每1GB加收3元,费用逐级递增,这种模式看似灵活,但若用户流量波动较大,实际支出可能远超定额套餐。

隐藏成本:容易被忽略的附加规则

许多用户在选择套餐时仅关注“流量总额”和“月费”,却忽略了以下隐性成本:

国际漫游与区域限制

部分低价套餐标注“全国流量”,实则将省内与省外流量分开计算,某套餐标明“40GB全国流量”,实际包含30GB省内流量+10GB全国通用流量,跨省使用时可能产生额外费用,国际漫游资费更高,通常按MB计费,1GB流量费用可达百元以上。

定向流量陷阱

运营商常以“30GB专属流量”吸引用户,但此类流量仅限特定App使用(如短视频平台),若用户频繁使用其他应用,实际消耗的“通用流量”可能迅速触达套餐上限。

合约期与违约金

部分优惠套餐要求用户承诺12-24个月的合约期,提前解约需支付剩余月份费用的30%作为违约金,此类条款可能导致长期成本增加。

如何选择最优方案?

1、评估个人使用习惯

通过手机系统自带的流量统计功能,分析过去三个月的平均消耗量,若月均流量低于30GB,选择阶梯计费套餐更划算;若超过50GB,优先考虑大额定额套餐。

2、关注运营商促销活动

运营商常在季度末或节假日推出“限时折扣”,原价99元的60GB套餐,活动期间可能降至79元,且赠送视频平台会员权益。

3、虚拟运营商作为补充

“虚拟运营商”(如小米移动、阿里通信)的套餐灵活性更高,支持按日或按周购买流量包,适合短期出差或临时需要大流量的场景。

行业趋势:无限流量套餐会回归吗?

2017年前后,三大运营商曾推出“不限量套餐”,但因网络拥堵问题被叫停,随着5G基站密度提升和网络切片技术成熟,部分城市已试点“夜间无限流量”或“定向应用不限速”服务,通信专家预测,未来两年内,运营商可能重新推出“有条件的不限流量套餐”,例如高峰时段限速、低优先级网络访问等,资费预计在150-300元/月之间。

手机流量的费用上限并非固定数值,而是动态变化的商业策略,对用户而言,与其纠结“最贵能花多少钱”,不如根据自身需求匹配套餐规则,建议定期核查账单,避免为冗余服务付费,毕竟,在流量自由与成本控制之间找到平衡,才是真正的“划算”。