手机流量1GB等于多少MB?

关于手机流量的计量单位,许多用户都存在疑问:1G等于多少MB?这个问题看似简单,但背后涉及的技术原理与实际使用场景值得深入探讨,本文将从流量单位换算、实际使用中的影响因素以及用户常见误区三个方面展开,帮助读者更清晰地理解手机流量的计算方式。

一、流量单位的基础换算

在通信领域,1GB(吉字节)等于1024MB(兆字节),这种换算方式基于二进制系统,是计算机存储和传输数据的标准单位,但需注意,部分手机系统或运营商可能在显示流量时采用十进制计算(即1GB=1000MB),这种差异可能导致用户对剩余流量的误判。

- 下载一部标称1GB的电影,实际消耗流量可能为1024MB(二进制计算)或1000MB(十进制计算)。

- 运营商套餐中标注的流量通常采用十进制单位,而手机系统统计可能使用二进制单位。

建议用户仔细阅读套餐说明或通过运营商APP查询具体计算规则,避免因单位差异导致流量超额。

二、流量消耗的实际场景分析

明确单位换算是基础,但实际使用中,流量的消耗速度还与以下因素密切相关:

应用类型与使用习惯

视频类应用:高清视频(如1080P)每小时消耗约1.5-3GB,而标清视频(480P)可降至0.7-1GB。

社交软件:文字聊天消耗极少(1MB/千条),但发送图片、视频或语音通话会显著增加流量(如微信视频通话每小时约消耗500MB)。

游戏与软件更新:大型手游单次更新可能占用2-5GB,需连接WiFi时操作更稳妥。

系统与后台进程

手机系统本身会通过流量完成时间同步、应用更新等任务,部分预装应用(如云备份、推送服务)也可能在后台消耗流量,用户可通过以下方式优化:

- 关闭自动更新功能(仅限WiFi环境更新)。

- 定期检查流量统计,限制高耗流应用的后台活动。

网络信号波动

弱信号环境下,手机会频繁尝试切换基站或重新加载数据,导致额外流量损耗。

- 地铁、电梯等封闭场所可能因信号不稳定增加流量消耗。

- 开启“飞行模式”后再关闭,可能触发应用重新加载数据请求。

三、用户常见误区与解答

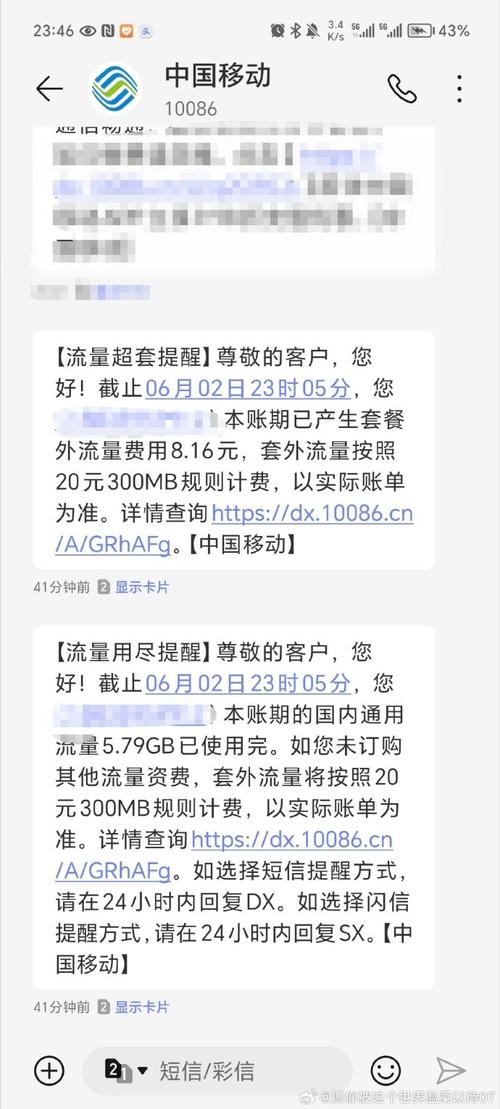

误区1:剩余流量显示不准,是运营商“偷跑流量”?

部分用户发现手机系统统计的流量与运营商提供的数据存在差异,怀疑存在“偷跑”现象,这种差异通常源于:

统计时间差:运营商统计以自然日为周期,而手机可能按实时使用更新。

单位换算方式不同:如前所述,二进制与十进制的差异可能造成数值偏差。

若流量差异超过10%,建议联系运营商核查账单明细。

误区2:关闭移动数据就能完全杜绝流量消耗?

部分安卓系统允许应用在“仅WiFi模式下”使用流量(如系统更新),iOS用户也可能因iCloud同步等功能意外消耗流量,彻底避免流量超支的方式包括:

- 启用流量限额提醒功能(如设置每日上限)。

- 完全关闭蜂窝数据时,主动禁用特定应用的联网权限。

误区3:流量用完后会自动断网,无需担心费用?

国内多数套餐采用“达量降速”规则(如降至1Mbps),但部分低价套餐可能按阶梯收费(如超出后按5元/GB计费),用户需明确套餐条款,避免因降速后继续使用产生额外费用。

四、如何合理规划流量使用

1、根据需求选择套餐:

- 轻度用户(每月1-3GB):适合以文字社交、新闻浏览为主的人群。

- 中度用户(每月10-20GB):可满足短视频观看、偶尔游戏更新需求。

- 重度用户(50GB以上):建议办理不限量套餐或绑定家庭共享流量。

2、利用工具监控流量:

- 运营商官方APP(如中国移动“和生活”)提供实时流量查询。

- 手机自带流量统计功能(设置-蜂窝网络)可分类查看应用消耗。

3、灵活使用WiFi与流量互补:

- 下载大型文件时优先连接WiFi。

- 开启“WiFi助理”功能(iOS/安卓均支持),在WiFi信号弱时自动切换至蜂窝数据,避免视频卡顿。

手机流量的计量与使用是一门实用学问,从单位换算到日常优化,每一个细节都可能影响最终体验,作为普通用户,无需深究技术原理,但掌握基本常识能有效避免资费陷阱,个人建议:在5G时代,流量需求持续增长,与其纠结“1G等于多少MB”,不如根据自身习惯选择合适的套餐,同时善用技术工具实现精细化管理——毕竟,流量的本质是为生活服务,而非增添烦恼。