用户一年在手机流量上的消费有多少?

随着移动互联网的深度渗透,手机流量已成为现代人生活中的"隐形刚需",从清晨起床刷新闻到深夜睡前追剧,从通勤路上的短视频到工作中的文件传输,流量的消耗早已融入日常,但许多人并未认真计算过一年在流量上的真实支出——这笔看似零散的费用,累积起来可能远超预期。

流量消费的现状画像

根据工信部最新数据,2023年国内移动互联网接入流量达2618亿GB,同比增长14.3%,以个人用户视角来看,普通消费者月均使用流量约15-20GB,而重度用户(如短视频创作者、游戏玩家)月消耗量可达50GB以上。

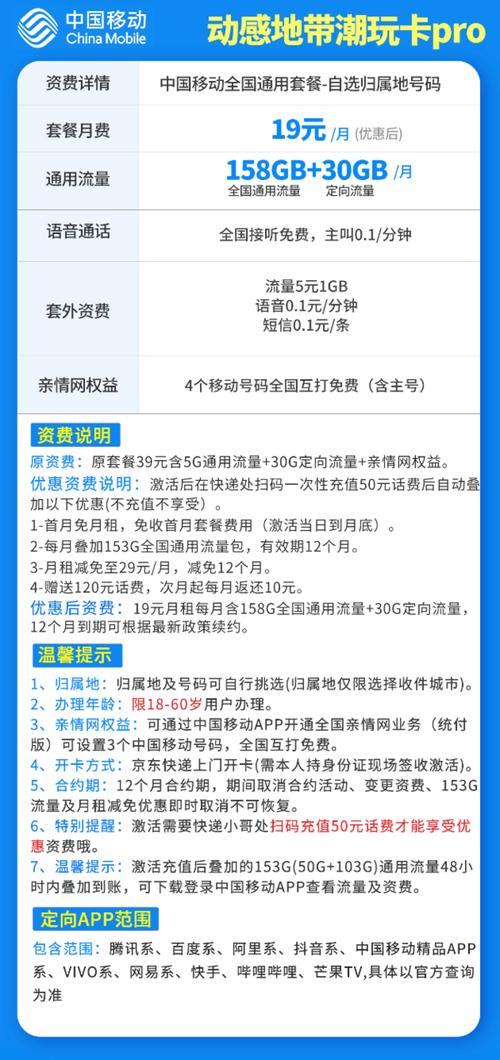

三大运营商的基础套餐定价显示:

低价套餐(月租19-39元):通常包含5-10GB流量,适合仅使用微信、浏览网页的轻度用户

中端套餐(月租59-129元):提供20-60GB流量,覆盖多数上班族需求

高端套餐(月租159元以上):含100GB以上流量,满足4K视频、云办公等高耗场景

若按中端套餐平均月费89元计算,全年基础消费为1068元,但实际支出往往更高——超过套餐流量后的限速或付费叠加包、节假日临时加购流量等情况,会使总费用上浮15%-30%。

影响年度支出的关键变量

1、使用场景的演变

5G网络普及后,短视频平均分辨率从720P跃升至1080P,单小时消耗流量约1.5GB;在线会议软件开启摄像头后,每小时流量消耗可达2GB,用户使用习惯的升级,直接推动流量需求增长。

2、运营商策略调整

2023年起,三大运营商逐步取消"无限流量"套餐,改为"达量降速"模式,例如某套餐标明"50GB后限速至1Mbps",实测该速度下加载高清视频已显卡顿,迫使部分用户选择购买加速包(通常10元/GB)。

3、跨平台流量消耗差异

测试数据显示:

- 微信文字聊天(1小时)≈2MB

- 抖音极速版(1小时)≈800MB

- 《原神》手游(1小时)≈150MB

- 4K电影(90分钟)≈7GB

应用选择直接决定流量消耗量级,游戏玩家与影视爱好者的年度支出可能相差3倍以上。

精打细算的实用策略

1、需求分级管理

建立流量使用日志,连续记录一周各场景消耗量。

- 工作类(邮件、文档同步):日均约300MB

- 娱乐类(短视频、直播):日均约1.2GB

- 其他(导航、支付):日均约50MB

通过量化分析,可精准匹配套餐档位,避免为冗余流量付费。

2、巧用技术手段降耗

- 启用视频平台的"省流模式",可将1080P视频压缩至720P画质,节省40%流量

- 苹果用户关闭"iCloud照片同步",安卓设备限制后台数据刷新

- 使用流量监控工具(如运营商APP)设置月度预警

3、把握运营商促销节点

每年3月、9月开学季,以及双11期间,运营商常推出"存费送流量""套餐7折续约"等活动,例如2023年某省移动推出的"合约期内月费享8折+赠送100GB定向流量",可为用户年均节省240元。

消费观念的重新审视

流量支出本质是为数字生活体验付费,有人坚持"够用就好",选择19元保号套餐+WiFi全覆盖;有人愿意支付溢价获取无缝连接的自由感,这两种选择没有对错之分,关键在于建立清晰的消费认知。

从行业趋势看,随着"流量价格战"进入平稳期,未来套餐设计将更侧重增值服务(如云存储、会员权益捆绑),建议消费者每半年重新评估套餐适配性,避免陷入"套餐惯性"——继续使用已不符合当前需求的旧套餐,本质也是一种资源浪费。

在万物互联的时代,流量就像水电般不可或缺,理性看待这笔开支,既不盲目压缩影响生活质量,也不放任超额消费,或许才是现代人应有的流量消费观。