手机流量的单位进率是多少?

手机流量是用户日常使用网络时最关心的资源之一,但许多人对流量的计量方式存在误解,手机套餐中标示的1GB流量是否等于实际使用中的1000MB?为什么实际使用时流量消耗似乎比预期更快?这些问题背后涉及的是流量进率的概念,以及运营商计算流量的方式。

一、流量单位的基础定义

国际通用的数据单位采用十进制与二进制两种标准,理论上,1GB(吉字节)=1000MB(兆字节),1MB=1000KB(千字节),但在计算机系统中,存储容量通常使用二进制计算:1GB=1024MB,1MB=1024KB,这种差异导致用户对流量消耗的感知与运营商的计算方式不完全一致。

以实际场景为例:假设用户购买了一个30GB的流量套餐,若按二进制计算,实际可用流量约为30×1000³÷1024³≈27.9GB,但运营商普遍采用十进制计量,因此用户获得的30GB流量严格等于30×1000MB,不会因进制转换而“缩水”。

二、运营商如何计算流量消耗?

国内运营商均遵循国际电信联盟(ITU)标准,使用十进制计算流量,下载一部1.2GB的电影,系统会将其换算为1200MB计入消耗,这种计算方式已被写入行业规范,用户可通过查询套餐详情或咨询客服确认具体规则。

但用户感知的“流量消耗快”往往与技术定义无关,更多源于以下因素:

1、应用后台活动:即时通讯软件、系统更新等会在无操作时持续占用流量;

2、内容加载方式:高清视频、自动播放广告等会显著增加瞬时流量消耗;

3、计量延迟:运营商统计存在数分钟延迟,可能导致用户误判实时用量。

三、如何避免流量“超额”的认知偏差?

1、明确套餐计量规则

仔细阅读合约条款,确认流量计算方式(通常标注为“1GB=1000MB”),若对进制转换有疑问,可直接要求运营商提供流量消耗明细。

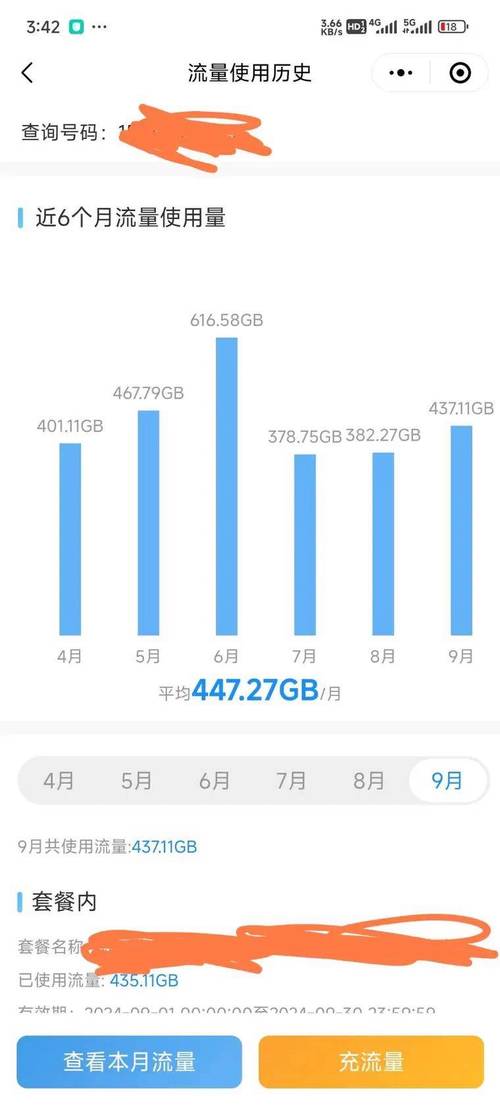

2、监控实时流量使用

通过手机内置的流量统计功能(如iOS的“蜂窝网络”或安卓的“数据使用情况”)查看分应用消耗,第三方工具如“流量卫士”也能提供更详细的监测。

3、优化使用习惯

- 关闭自动更新与云同步功能;

- 使用压缩率更高的浏览模式(如Chrome的“精简模式”);

- 在Wi-Fi环境下预下载地图、音乐等大文件。

四、争议与用户权益保护

部分用户曾质疑运营商“刻意模糊进制差异”,但根据《电信服务规范》,运营商需在合同中明确计量方式,若用户发现实际消耗与宣传存在显著差异(如误差超过5%),可向工信部投诉并要求核查,2021年某地法院曾判决运营商因未充分告知流量计算规则而赔偿用户损失,这一案例为消费者维权提供了参考。

个人观点

作为普通用户,与其纠结于进制转换的微小差异,不如将注意力集中在流量管理策略上,优先选择提供“流量结转”服务的套餐,或利用运营商推出的“夜间免费流量”等优惠,定期清理后台应用、限制视频分辨率,能从根源减少流量消耗,运营商也需进一步提升透明度,例如在流量提醒短信中加入“已用流量/剩余流量”的百分比提示,帮助用户更直观地掌控使用情况。(字数:1210字)