哪个学校的卡套餐最便宜?

在校园生活中,手机套餐的选择直接影响着学生的日常开销与通信便利性,随着运营商竞争加剧,许多高校与通信公司合作推出定制化校园卡套餐,但价格差异显著,如何找到性价比最高的校园卡?本文将通过真实数据与客观分析,帮助读者快速锁定适合自己的选择。

**一、三大运营商校园套餐横向对比

目前国内主流运营商(中国移动、中国联通、中国电信)均针对高校学生推出专属套餐,以2023年秋季入学季为例,各家的基础套餐价格集中在19元至39元/月,但包含的内容差异较大:

中国移动:典型套餐为29元/月,包含30GB全国流量+30GB定向流量(覆盖主流视频平台),赠送100分钟通话,校内基站覆盖率普遍较高。

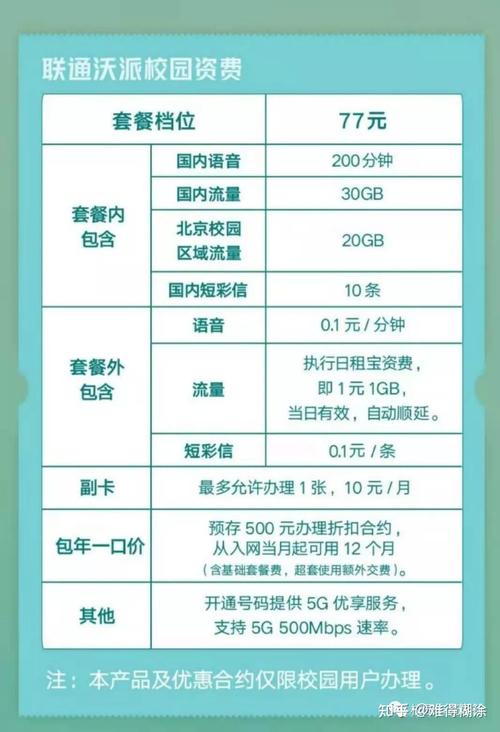

中国联通:多数高校套餐定价19元/月,含20GB通用流量+20GB定向流量,但通话时长仅50分钟,部分偏远校区可能存在信号盲区。

中国电信:主打“融合套餐”,39元/月包含40GB通用流量、300分钟通话,额外赠送校园宽带服务,适合对网络稳定性要求较高的学生。

值得注意的是,同一运营商在不同高校的套餐可能存在微调,清华大学与中国移动合作的套餐中,额外赠送每月10GB科研文献下载专属流量;而北京大学联名联通卡则提供校园内免费WIFI热点服务。

**二、隐藏优惠与避坑指南

1、新生专属折扣:部分高校在开学季推出“首年半价”活动,例如复旦大学电信卡前12个月月费仅19元,次年恢复原价39元,需留意合约期限制。

2、流量结转规则:移动、电信多数套餐支持当月未用完流量结转至次月,而联通仅定向流量可结转,通用流量按月清零。

3、合约期陷阱:低价套餐常附带24个月合约期,提前解约需支付违约金(通常为剩余月份费用的30%)。

一名上海交通大学学生在采访中透露:“曾因未注意套餐中的‘自动续约’条款,第二年费用上涨了60%,建议办理时要求工作人员明确标注关键条款。”

**三、区域价格差异背后的逻辑

校园套餐定价与当地高校的议价能力直接相关,一线城市重点高校因用户基数大,通常能争取到更优条件,北京邮电大学凭借通信学科优势,与运营商联合研发“智能控速”技术,其合作套餐在高峰时段仍能保障网速稳定。

相反,部分三四线城市的地方院校因规模较小,套餐内容可能缩水,数据显示,同类39元套餐在东部沿海高校平均包含50GB流量,而中西部部分院校同价位套餐仅提供35GB。

**四、如何验证套餐真实性?

1、官方渠道核验:通过运营商APP输入校园卡号,可查询套餐详情与合约期限。

2、学长学姐经验:加入校内论坛或社群,获取往届学生的实际使用反馈。

3、线下营业厅确认:部分校园代理为冲业绩可能夸大宣传,最终办理需以加盖公章的协议为准。

杭州电子科技大学一名辅导员建议:“每年9月,学校会公示三家运营商的备案套餐表,建议新生以此作为比价基准。”

**五、个人决策建议

如果追求极致低价,联通19元套餐适合轻度用户;若经常需要上传实验数据或在线会议,电信的宽带融合套餐更具实用价值;而移动在信号稳定性与附加服务(如云存储、学术资源)方面表现突出,最终选择时,建议结合自身流量消耗习惯、常用APP类型(是否在定向流量范围内)以及宿舍区域的网络实测结果综合判断。

价格从来不是唯一标准,但通过系统对比与理性分析,完全可以用一杯奶茶的月费成本,获得流畅的校园通信体验。