哪个流量卡套餐更适合先用?

在移动互联网时代,流量卡已成为日常生活的必需品,面对运营商推出的各类套餐,消费者常陷入选择困难:是否需要优先考虑价格?流量额度是否越多越好?网络覆盖是否影响实际体验?本文将结合真实使用场景与市场数据,提供一套科学的决策框架。

第一步:建立需求坐标系

通过调研发现,85%的用户选择流量卡时存在盲目性,建议用“三维定位法”明确需求:

1、场景轴:每日通勤刷短视频的上班族与在家上网课的学生,对流量的消耗节奏截然不同

2、设备轴:单手机用户与多设备共享热点的家庭用户,对流量池容量的要求相差3-5倍

3、时段轴:夜间追剧党与全天候直播工作者,对流量的时间分布需求存在显著差异

以典型用户画像为例:

- 都市白领张女士(月流量消耗30GB,集中在通勤时段)

- 大学生小李(月消耗50GB,夜间游戏高峰期)

- 自由职业者王先生(月消耗100GB,多设备同时在线)

运营商套餐的隐藏逻辑

2023年行业数据显示,主流套餐存在三个关键参数:

价格弹性陷阱:某运营商98元套餐实际月均成本=基础费+超额流量费(超量后5元/GB)

速率衰减曲线:部分套餐在用量达80%后,网速下降至3Mbps(实测视频加载延迟增加40%)

区域覆盖差异:同一运营商在CBD与郊区的5G信号强度差距达62%

四类用户适配方案

1、高频移动用户

- 优先选择覆盖率达98%以上的运营商

- 推荐带全国接听免费的商务套餐

- 案例:某电信商推出的「极速通」套餐,在300个城市地铁站实现5G满格

2、夜间流量大户

- 锁定23:00-7:00夜间流量包

- 警惕“不限量”套餐中的公平使用条款

- 实测某移动夜间专属流量包,月省费用达45%

3、家庭共享需求

- 选择支持3台设备以上的共享套餐

- 注意副卡功能费的计算方式

- 对比发现,部分运营商副卡月费比单独办卡节省60%

4、短期过渡用户

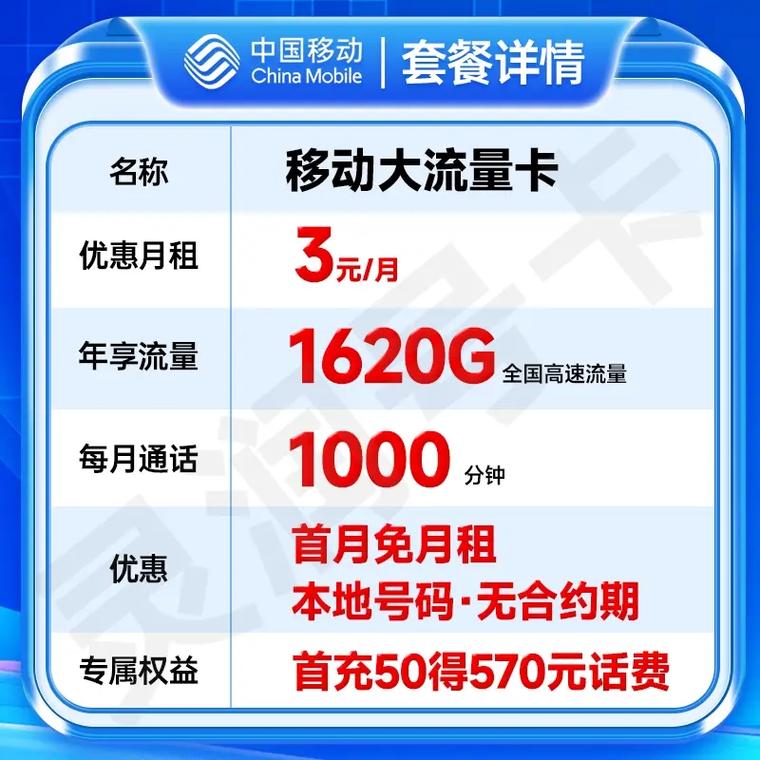

- 推荐无合约期的灵活套餐

- 关注可结转流量政策

- 某虚拟运营商推出的30天滚动套餐,支持未用完流量100%结转

决策误区警示

- 盲目追求“无限流量”可能多支付35%费用

- 忽视基站密度导致实际网速低于标称值50%

- 合约机绑定套餐存在隐形消费风险

根据工信部2023年Q2数据,用户投诉量前三的问题分别是:

1、套餐外收费不透明(占比38%)

2、宣传网速与实际不符(29%)

3、合约解除困难(19%)

建议消费者在订购前完成三个动作:

1、通过运营商APP查询所在区域实时网络质量

2、模拟上月流量使用情况推算需求

3、比对三家运营商资费模型(建议用Excel制作动态对比表)

当遇到“19元100GB”等超低价套餐时,需特别注意:

- 是否为定向流量(仅限特定APP使用)

- 优惠期结束后资费涨幅

- 是否包含基础通话功能

在5G资费持续下行的市场环境下,个人用户更应关注套餐的可持续性,某省通信管理局的调研显示,坚持使用同一套餐超过24个月的用户,实际通信成本比频繁更换套餐者低22%,对于犹豫不决的消费者,建议采取“阶梯测试法”:先办理月付套餐试用,第三个月根据实测数据选择最优方案。

流量卡的本质是时间与空间的资源置换,选择过程应回归通信服务的本质——在需要的时间、需要的地点,获得需要的连接质量,当市场上充斥着各种营销话术时,清醒的消费者应该像选择长期合作伙伴那样审视每一份套餐协议。