双卡手机如何选择最适合的套餐?

双卡手机用户如何挑选最适合的套餐?

随着双卡手机的普及,用户对套餐选择的需求愈发多样,一张卡用于工作沟通,另一张卡满足生活娱乐,这种模式既能平衡成本,又能提升便利性,面对运营商层出不穷的套餐方案,如何精准匹配个人需求,避免多花冤枉钱?本文将从实际场景出发,提供一套系统的选择策略。

**第一步:明确双卡的核心用途

双卡手机的优势在于“分工明确”,建议用户先根据使用场景,将两张卡分为主卡与副卡:

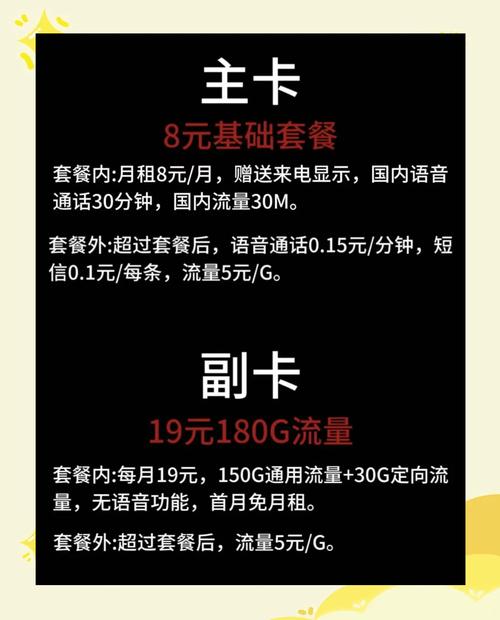

主卡:承担高频刚需功能,如通话、绑定银行卡或社交账号,通常选择稳定性高、覆盖广的套餐;

副卡:侧重流量、短期优惠或备用需求,适合灵活更换的性价比套餐。

商务人士可将主卡绑定长期使用的号码,选择包含免费通话时长的基础套餐;副卡则搭配大流量包,应对视频会议或出差时的网络需求。

四大套餐类型对比:找到你的优先级

当前市面主流套餐可分为四类,用户需根据消费习惯锁定重点:

1、基础通话型

- 适合人群:电话沟通频繁的中老年用户或销售从业者

- 推荐方案:月租30-50元,含100-300分钟通话,流量需求低(如5GB以内)

- 注意点:部分套餐赠送定向流量(如微信、抖音),可进一步节省开支

2、大流量型

- 适合人群:学生、年轻上班族、短视频爱好者

- 推荐方案:月租50-100元,流量30GB起步,支持5G网络

- 隐藏福利:关注“夜间流量”“周末不限量”等附加权益

3、互联网定制套餐

- 适合人群:追求性价比的年轻用户

- 代表产品:运营商与互联网平台合作的卡(如腾讯王卡、阿里宝卡)

- 优势:定向免流App多,月租低至19元;缺点:通用流量少,超额资费高

4、长期合约型

- 适合人群:号码稳定、不愿频繁更换套餐的用户

- 典型方案:承诺在网12-24个月,赠送购机补贴或话费返还

- 风险提示:提前解约需支付违约金,需谨慎评估长期需求

运营商选择:信号覆盖决定体验下限

套餐资费再优惠,若信号不稳定也形同虚设,建议通过以下方式测试本地网络质量:

1、借用亲友不同运营商的手机,在常用区域测试通话清晰度与网速;

2、查看运营商官网覆盖地图,重点核实工作地、居住地的5G/4G标注;

3、优先选择本地用户口碑较好的运营商。

以实际体验为例:某用户在城区使用虚拟运营商套餐,资费虽比传统运营商低30%,但地下停车场、电梯内频繁断网,最终影响工作沟通效率。

**避坑指南:警惕三大隐形消费

1、“无限流量”的文字游戏

多数所谓“不限量”套餐存在限速阈值(如40GB后降至3G网速),需仔细阅读套餐说明中的“公平使用条款”。

2、副卡绑定陷阱

部分套餐要求主副卡必须同运营商,且副卡月租(通常10元/张)可能拉高整体成本。

3、合约期捆绑销售

赠送路由器、智能手表等优惠活动,往往需要承诺高额月消费或延长合约期,适合长期稳定用户,短期用户慎选。

**动态调整:定期优化套餐组合

通信需求会随生活状态变化,建议每半年做一次费用复盘:

- 通过运营商APP查询过去6个月的话费账单,统计实际通话时长、流量消耗;

- 对比最新推出的套餐,若现有套餐内容利用率低于70%,考虑降档或更换;

- 关注“携号转网”政策,保留原号码跳转至更优惠的运营商。

个人观点

双卡搭配的本质是“按需分配资源”,而非盲目叠加套餐,主卡应优先保障基础通信质量,选择运营商的经典套餐;副卡则可大胆尝试短期促销或互联网套餐,通过“组合拳”实现性价比最大化,用户需建立“主动管理”意识,避免被冗余服务长期扣费,最后提醒:所有资费调整应以官方渠道信息为准,警惕第三方平台宣传的“漏洞优惠”。