联通卡改套餐暗藏哪些消费陷阱?

你是否在调整联通套餐时遇到过“隐形限制”?明明宣传页面显示套餐可随时更改,实际操作中却总被各种门槛拦住,不少消费者反映,更换套餐时遭遇客服推诿、条款模糊、优惠缩水等问题,这些现象背后,究竟是政策漏洞,还是业务办理流程中的“潜规则”?

一、升级容易降级难:套餐“单向通道”陷阱

许多用户发现,将低资费套餐升级为高价套餐时,客服会快速响应并办理;但想从高价套餐降级回低价档位,却被告知“合约期内无法调整”或“需到线下营业厅申请”,某用户曾办理了月费129元的5G套餐,使用三个月后发现流量浪费严重,申请降回原套餐时,客服以“新套餐需使用满12个月”为由拒绝,根据《电信条例》规定,用户有权自主选择套餐,运营商不得设置单方面限制条款。

应对建议:

- 办理升级前,要求客服明确告知是否存在合约期限制;

- 若遭遇不合理限制,可拨打10015联通消费者权益保护热线投诉;

- 保留通话录音或聊天记录,作为后续维权依据。

二、优惠活动“连环套”:短期折扣变长期捆绑

运营商常推出“首年半价”“赠费返现”等活动吸引用户更改套餐,原价99元的套餐首年仅需49元,但第二年自动恢复原价,且合约期长达24个月,部分用户未注意条款细节,误以为优惠长期有效,结果被高价套餐“套牢”,更隐蔽的是,某些活动会要求用户预存话费,若中途取消套餐,预存款不予退还。

真实案例:

一位消费者参与“充200送200”活动,将套餐从59元档升至99元档,后发现每月返还金额仅限抵扣基础费用,流量包、通话包等附加服务仍需额外付费,实际支出反增30%。

三、流量、语音拆分:看似灵活,实则加价

部分新套餐将流量与语音通话拆分为独立模块,宣称“按需订购更省钱”,基础套餐仅含流量,通话按0.15元/分钟计费,表面看适合少打电话的用户,实则隐藏两项风险:

1、资费计算复杂化:用户难以预估实际消费,可能因通话超量导致话费激增;

2、低价套餐消失:原有包含通话和流量的低价套餐被下架,用户被迫选择高价组合。

行业观察:

2023年某省通信管理局抽查发现,37%的套餐变更投诉涉及“服务拆分后性价比降低”,运营商通过简化套餐结构,间接提高用户支出。

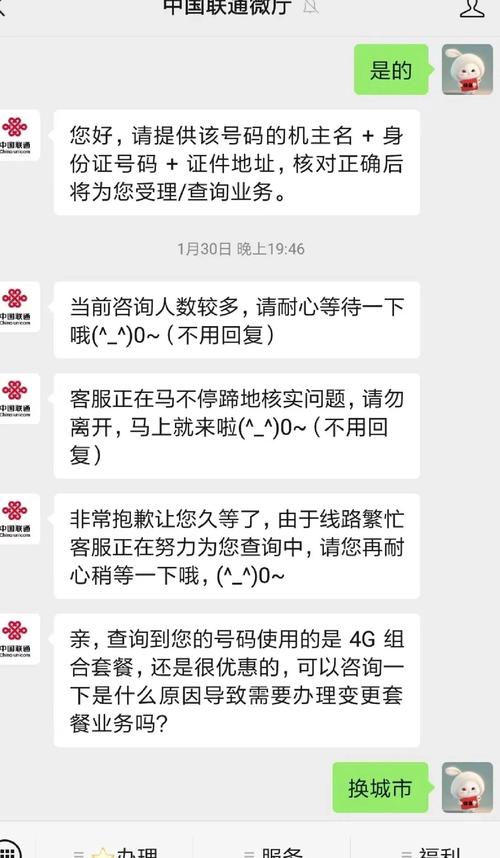

四、客服话术误导:模糊关键信息

“您现在更换套餐,可以免费获得20GB流量!”“这是针对老用户的专属福利!”——这类话术频繁出现在客服推荐中,但往往回避核心问题:

- 赠送流量是否为定向流量(仅限特定App使用)?

- 优惠是否要求承诺最低消费?

- 原套餐是否会永久下架?

用户反馈:

有消费者接受“免费升级”后,原有低价套餐彻底消失,后悔时已无法回退,更有个别案例中,客服故意将“优惠期12个月”说成“长期有效”,导致用户产生额外费用。

五、线下线上规则不统一:办理渠道暗藏差异

线上App显示可自由更换的套餐,线下营业厅可能以“系统不支持”为由拒绝办理,反之,某些专属优惠仅限线下渠道开通,这种差异化的规则,既增加了用户比价成本,也容易诱导匆忙办理业务的消费者选择高价套餐。

实用技巧:

- 通过联通官方App“服务-办理-套餐变更”自助查询可选项;

- 若线下柜台称“无法办理”,可要求其出示书面政策文件;

- 对比不同渠道的套餐说明,尤其注意“有效期”“违约金”等字段。

**个人观点:

运营商优化套餐本是便民之举,但若以复杂规则消耗用户信任,终将影响品牌口碑,作为消费者,与其被动接受推荐,不如主动核查条款:一查合约期限,二查附加条件,三查历史账单,遇到争议时,向工信部投诉平台提交工单,往往比与客服反复协商更有效,所有口头承诺均应以书面协议为准,这是避开套路的最强防线。