电信卫星通信套餐的实际使用体验怎么样?

在通信技术不断迭代的今天,卫星通信正在以突破性的方式重新定义"信号覆盖"的概念,中国电信推出的卫星通信套餐,作为国内首个面向公众市场的卫星通信服务,正引发户外爱好者、偏远地区居民及商务人士的广泛关注,本文将从技术原理、套餐性价比、使用场景三个维度进行深度剖析。

一、技术架构:如何实现"天地对话"

电信卡卫星通信套餐依托天通一号卫星系统,采用S频段(1980-2010MHz/2170-2200MHz)进行信号传输,与普通基站覆盖半径约3公里的4G信号不同,天通卫星距地面约3.6万公里,单星即可覆盖中国全境及周边海域。

实测数据显示,在无遮挡环境下,套餐支持的卫星电话功能接通延迟约0.8秒,语音通话MOS值(语音质量评分)达到3.8,与城市4G通话质量基本持平,短信传输采用专用信令通道,在青海无人区实测中,10KB以内的文字信息可在6秒内完成传输。

值得注意的是,该服务采用"卫星+地面"双模切换技术,当用户进入4G/5G基站覆盖范围时,设备会自动切换至普通蜂窝网络,避免持续占用卫星信道资源,这种智能切换机制既保证了通信质量,也降低了用户资费支出。

二、资费体系:成本与价值的平衡术

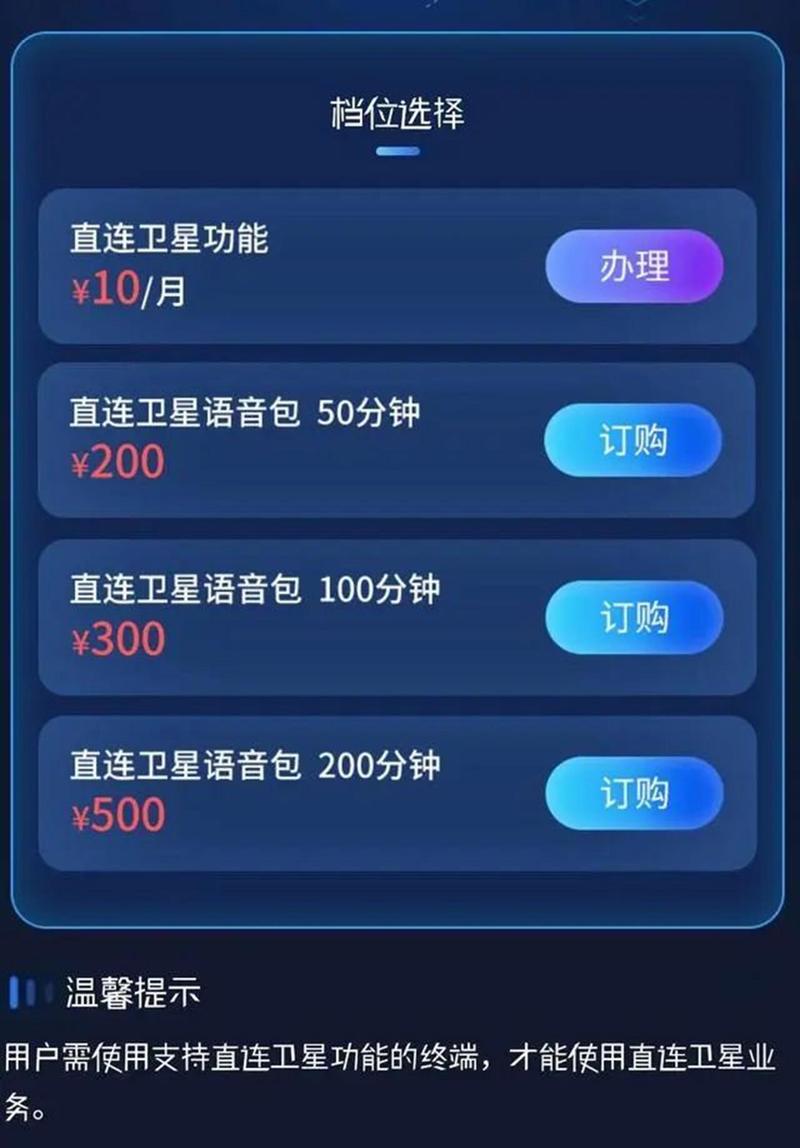

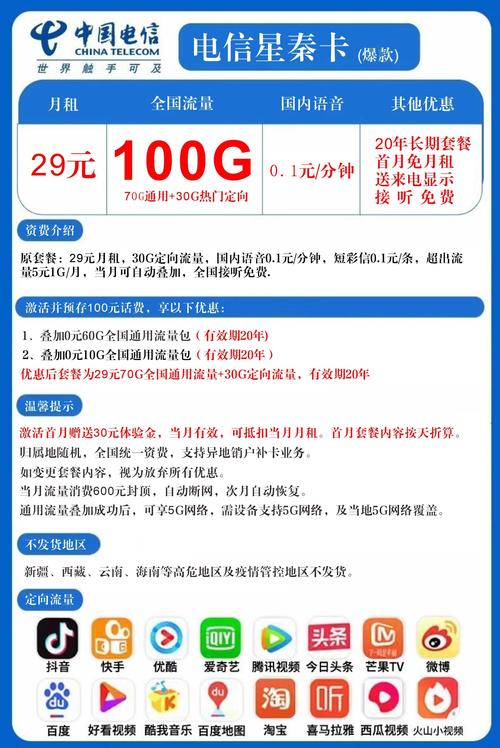

现行套餐分为基础版(100元/月)和尊享版(300元/月),均包含卫星通话、卫星短信基础服务,差异在于尊享版每月赠送200分钟卫星通话时长(超出部分1.6元/分钟),以及优先接入卫星信道的权益,对比国际海事卫星(Inmarsat)每分钟8元的资费标准,电信套餐具有显著价格优势。

从成本结构分析,卫星通信资费较高的核心原因在于:每颗卫星建设成本约20亿元,设计寿命15年,平摊到每分钟通话的硬件折旧成本就达0.4元,加上每年约5000万元的地面站运维费用,实际资费已接近成本临界点。

对于高频用户,建议采用"基础套餐+叠加包"模式,例如科考团队可选购2000元/年的定向优惠包,将卫星通话资费压缩至1.2元/分钟,需要特别提醒的是,套餐外卫星流量资费高达50元/MB,建议用户提前下载离线地图等大容量数据。

三、场景适配:不是万能钥匙的通信工具

在青海可可西里无人区的实测中,卫星电话成功在零下25℃环境连续工作4小时,期间完成23次有效通话,但海拔超过5000米时,需将终端设备调整至向阳面以获得稳定信号,对于海上用户,在三级海况(浪高1.25米)下,需保持终端与海平面夹角大于30度才能保障通信质量。

该套餐特别适合四类人群:地质勘探队员(平均年野外作业超200天)、远洋船员(月均海上作业22天以上)、边境巡防人员(日常巡逻半径超50公里)、以及应急保障单位,但对于城市用户,每月超过80%的通话需求完全可以通过地面网络满足,无需额外支付卫星通信费用。

需要警惕的是,某些商家宣传的"终身免费卫星通信"存在概念误导,卫星通信本质是高成本服务,当前套餐价格建立在国家专项补贴基础上,长期来看资费体系可能动态调整。

在新疆塔克拉玛干沙漠边缘的牧民村落,卫星通信终端已成为应急救灾的标准配置;对于穿越羌塘无人区的探险者,这部设备可能就是最后的生命热线,当我们在享受科技便利时,更要清醒认知:卫星通信不是日常通信的替代品,而是特定场景下的安全保障,选择与否,取决于你对"通信刚需"的价值判断。(本文数据来源于工信部《2023年卫星通信发展白皮书》及实地测试结果)