大家的电信卡套餐性价比如何?

大家的电信卡套餐怎么样?

在移动互联网时代,手机套餐几乎成了每个人的生活刚需,无论是学生、上班族还是家庭用户,选择一款合适的电信卡套餐,直接影响着日常通信质量、流量使用体验以及每月的消费预算,面对运营商五花八门的套餐名称和复杂的资费规则,许多用户感到困惑:“我的套餐真的适合自己吗?大家的电信卡套餐用起来到底怎么样?”

一、电信套餐现状:种类多,但未必“精准匹配”

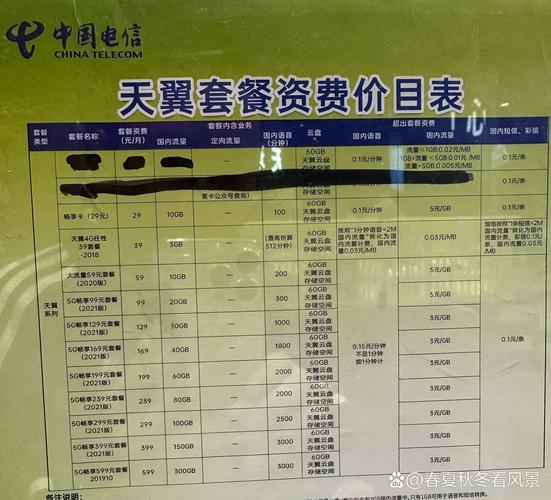

三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通)推出的套餐主要分为以下几类:

1、流量优先型套餐

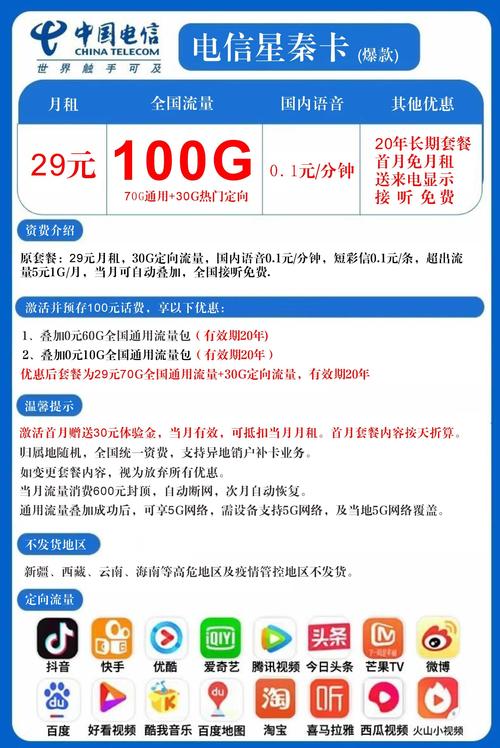

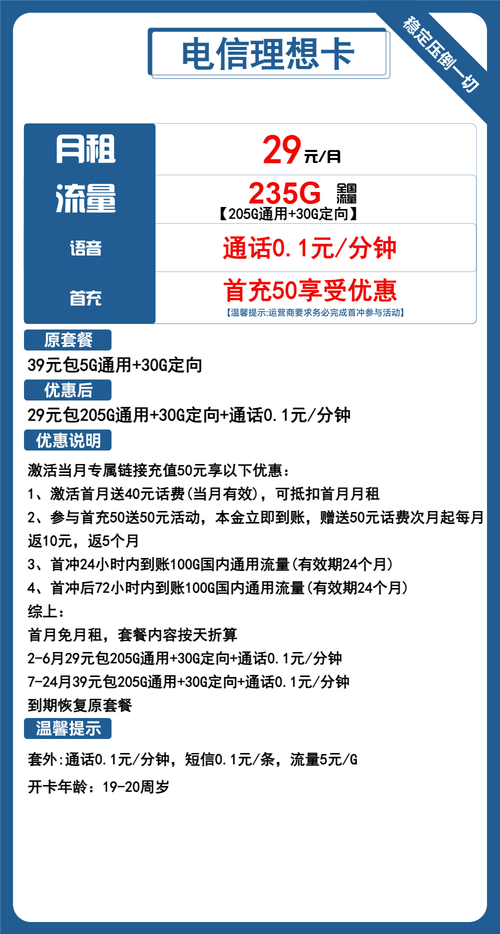

针对短视频、直播、游戏等重度用户设计,月费集中在50-150元区间,提供20GB至100GB不等的流量包,但通话时长较少(通常为100-500分钟),这类套餐适合“手机不离手”的年轻群体。

2、通话+流量均衡套餐

月费30-80元不等,流量约10-30GB,通话时长500-1000分钟,适合需要兼顾工作沟通和日常娱乐的用户。

3、家庭共享套餐

主卡绑定副卡,共享流量和通话时长,适合多人共同使用,例如月费150元套餐,可支持3-5张副卡,总流量达100GB以上。

4、互联网合作卡

运营商与平台(如腾讯、阿里)联合推出的定制卡,定向免流App较多,但通用流量较少,适合特定场景用户。

问题在于:许多用户在选择套餐时,容易被“大流量”“低月费”等关键词吸引,却忽略了自己的实际需求,部分用户每月实际流量仅需10GB,却购买了50GB套餐,导致资源浪费;而另一些人因低估需求,频繁面临流量超额扣费。

二、用户真实反馈:这些痛点最常被吐槽

通过对社交平台、消费者论坛的调研,我们整理了用户对当前电信套餐的集中反馈:

好评方面:

性价比提升:相比早年“5元30MB”时代,如今流量单价大幅下降,百元内套餐基本能满足多数人需求。

线上办理便捷:运营商APP或小程序可一键查询用量、更换套餐,无需线下排队。

灵活度增加:部分套餐支持按需叠加流量包或通话包,临时救急更方便。

吐槽焦点:

1、“流量月底清零”争议

尽管部分套餐推出“流量结转”功能,但仍有用户认为未用完的流量应折算为费用或积分。

2、信号覆盖不稳定

尤其在地铁、郊区等场景,不同运营商信号差异显著,直接影响套餐使用体验。

3、套餐升级容易,降档难

用户反映,运营商常推荐高价套餐,但想更换低价套餐时,需通过复杂流程甚至线下办理。

4、隐形条款防不胜防

首年优惠价”“合约期未满需支付违约金”等规则,若未仔细阅读说明,容易踩坑。

三、如何选到“不后悔”的套餐?

综合用户经验和行业建议,选择套餐时可遵循以下原则:

1. 先算账,再下单

打开手机设置,查看过去半年每月流量、通话的实际使用量,若流量波动在8-15GB之间,则选择20GB套餐更稳妥;若通话极少,可优先考虑低通话时长套餐。

2. 确认使用场景

工作党:优先考虑信号稳定性(尤其办公区域),避免因通话质量丢单。

学生党:关注夜间流量、校园专属优惠。

旅游爱好者:选择全国通用流量,避免省内套餐跨区限速。

3. 警惕“合约期”陷阱

部分套餐标注“优惠期12个月”,到期后自动恢复原价,务必确认到期后能否无缝更换套餐,或设置提醒及时调整。

4. 活用“保号套餐”过渡

若不满意当前套餐,可先办理最低消费的保号套餐(如月租8元),再对比其他运营商活动,避免匆忙决策。

四、行业趋势:未来套餐会更“懂”用户吗?

随着5G普及和携号转网政策推进,运营商竞争日趋激烈,从近期动态可窥见三大变化:

1、按需定制:部分省市试点“自由组合套餐”,允许用户自主分配流量、通话、短信额度。

2、场景化服务:针对直播、网约车、远程办公等需求,推出专项流量包或免流服务。

3、老用户权益升级:运营商开始向长期用户赠送宽带提速、视频会员等附加福利,提升黏性。

个人观点

作为普通用户,我认为选择套餐的本质是“为需求买单”,而非盲目追求低价或跟风热门产品,与其抱怨运营商套路多,不如主动管理自己的通信消费:定期分析使用数据,及时调整套餐,必要时通过客服或工信部渠道维护权益,毕竟,适合自己的套餐,才是真正“香”的套餐。