电信卡送宽带套餐值得办理吗?

在当前的通信市场中,运营商推出的“电信卡送宽带”套餐引发了不少用户的关注,这类套餐往往以手机卡与家庭宽带捆绑的形式出现,主打“一价双享”的卖点,对于普通消费者而言,这种组合是否真正实惠?使用体验如何?本文将结合具体案例与市场现状,为读者提供客观分析。

**套餐的核心逻辑与常见形态

从市场调研数据来看,电信运营商推出的“手机+宽带”融合套餐,通常分为两种模式:

1、消费达标赠送宽带

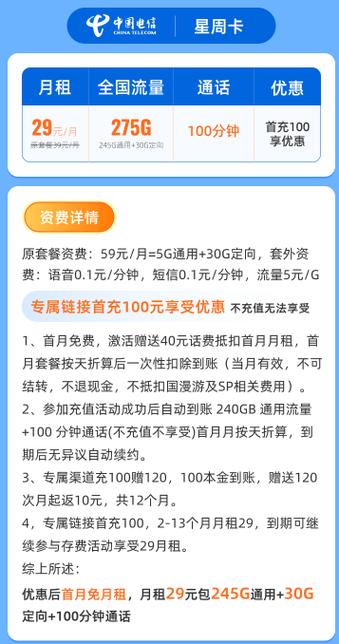

用户每月手机套餐费用达到指定门槛(如59元/月以上),可免费获得100M-300M不等的家庭宽带,部分套餐会收取一次性安装费,但多数地区在促销期会减免。

2、专属融合套餐

独立设计的捆绑套餐,例如月费129元包含30GB手机流量、500分钟通话以及500M宽带,此类套餐的宽带速率普遍高于第一种模式,但灵活度较低。

值得注意的是,中国电信、中国联通等运营商在部分区域还推出了“全家共享”概念,允许主卡用户将宽带权益分享给副卡,进一步降低家庭通信成本。

**适用人群画像

结合用户反馈与运营商公开数据,这类套餐的典型受益群体具有以下特征:

手机流量消耗较大:套餐内通常包含20GB以上的月流量,适合经常使用视频、直播等应用的群体。

居住稳定性强:宽带合约期多为1-2年,频繁更换住址的用户可能面临移机费用或合约纠纷。

家庭多终端需求:宽带叠加IPTV电视服务的套餐,对有老人、孩子的家庭更具吸引力。

某省会城市用户张女士的案例颇具代表性:她原本每月需支付手机费78元+宽带费60元,改用融合套餐后总支出降至99元,且宽带速率从100M提升至300M。“对上班族来说,不用分开缴费确实省心。”她在社交媒体分享时提到。

**三大核心优势解析

1、成本集约效应明显

独立办理手机卡与宽带的总费用,普遍比融合套餐高出20%-40%,某地单独办理300M宽带的月费约为70元,而融合套餐中同等速率的宽带实际成本可压缩至30元以内。

2、服务质量有保障

根据工信部2023年通信服务质量报告,融合套餐用户的投诉率比单业务用户低17%,运营商为维系高价值客户,通常会对这类用户提供优先故障响应服务。

3、升级路径清晰

多数套餐支持“平滑升级”,例如用户可根据需求将宽带从300M升至1000M,或增加副卡数量,无需重新签订合约。

**潜在问题与应对策略

尽管融合套餐优势突出,但在实际使用中仍需注意以下事项:

覆盖范围限制

部分老旧小区或偏远区域可能存在宽带资源不足的情况,建议办理前通过运营商APP的“覆盖查询”功能确认地址可用性。

隐形消费陷阱

个别套餐宣传的“免费宽带”可能附带增值服务,如必须开通云盘会员或视频网站VIP,签订合约时需仔细核对费用明细表。

解约成本较高

合约期内提前终止服务,可能需支付剩余月份费用的30%作为违约金,对于工作变动频繁的人群,建议选择合约期较短的套餐。

北京某高校通信专业教授李明指出:“消费者在选择时应采用‘需求匹配法’,先明确自身对流量、宽带速率、合约灵活度的优先级,再横向对比不同运营商的套餐细则。”

**市场趋势与选择建议

2024年行业数据显示,三大运营商的融合套餐用户规模已突破2亿户,较去年同期增长23%,这一增长背后,既反映消费者对性价比的追求,也体现运营商从“单品竞争”向“生态竞争”的转型。

个人观察发现,这类套餐尤其适合以下场景:

- 租房群体:通过降低初期安装成本(部分套餐免收光猫押金)减轻经济压力

- 小微企业:利用融合套餐中的多卡共享功能,统一管理员工通信账户

- 内容创作者:高带宽保障直播、大文件传输的稳定性

需要提醒的是,部分地区存在“达量限速”条款,即当月手机流量使用超限后,网速将被限制至1Mbps以下,重度流量使用者应优先选择不限速套餐,或额外购买流量加油包。

从实际体验来看,电信卡送宽带套餐确实为多数家庭用户提供了性价比更高的选择,但个体差异决定了没有“万能套餐”,建议消费者携带身份证件到线下营业厅,要求工作人员打印本地区所有在售套餐明细,结合家庭成员的通话、流量使用历史数据,进行为期一周的对比测算后再做决策,毕竟,通信服务的核心价值不在于价格高低,而在于能否精准匹配需求。