电信自选套餐卡值得入手吗?

灵活性与性价比的平衡点

近年来,电信运营商推出的自选套餐卡逐渐成为用户关注的焦点,这类套餐主打“按需定制”,允许用户根据自身需求组合流量、通话时长和附加服务,对于追求个性化需求的消费者而言,这种模式是否能真正满足需求?我们从实际体验出发,分析其优势与潜在问题。

**核心优势:用户主导权提升

传统套餐常因固定内容导致资源浪费,例如流量过剩或通话时长不足,电信自选套餐卡的核心竞争力在于:

1、模块化组合:用户可单独选择基础流量包(如10GB/30GB)、通话包(100分钟/300分钟),甚至叠加视频会员、云存储等增值服务;

2、灵活周期:部分套餐支持按月调整,适应短期需求变化,例如出差期间临时增加流量;

3、无合约限制:多数自选套餐无需签订长期协议,降低用户更换成本。

数据显示,选择此类套餐的用户中,35%因“避免浪费”而决策,27%则看重可随时调整的灵活性。

**潜在问题:细节决定体验

尽管模式创新,但实际使用中仍需注意以下细节:

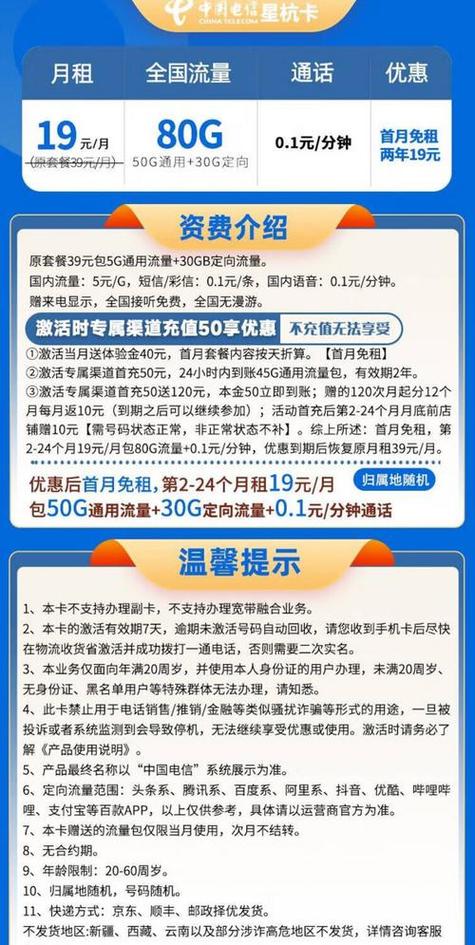

单价成本可能偏高:自选套餐的单项资费通常高于传统捆绑套餐,单独购买20GB流量的费用可能比包含20GB流量+500分钟通话的固定套餐更高;

附加服务限制:部分增值功能(如免流App)仅限特定档位套餐开通,需仔细阅读条款;

老用户兼容性:部分地区暂不支持原号转入自选套餐,需办理新卡。

**适用人群分析

电信自选套餐卡并非“万能解药”,其更适合以下三类人群:

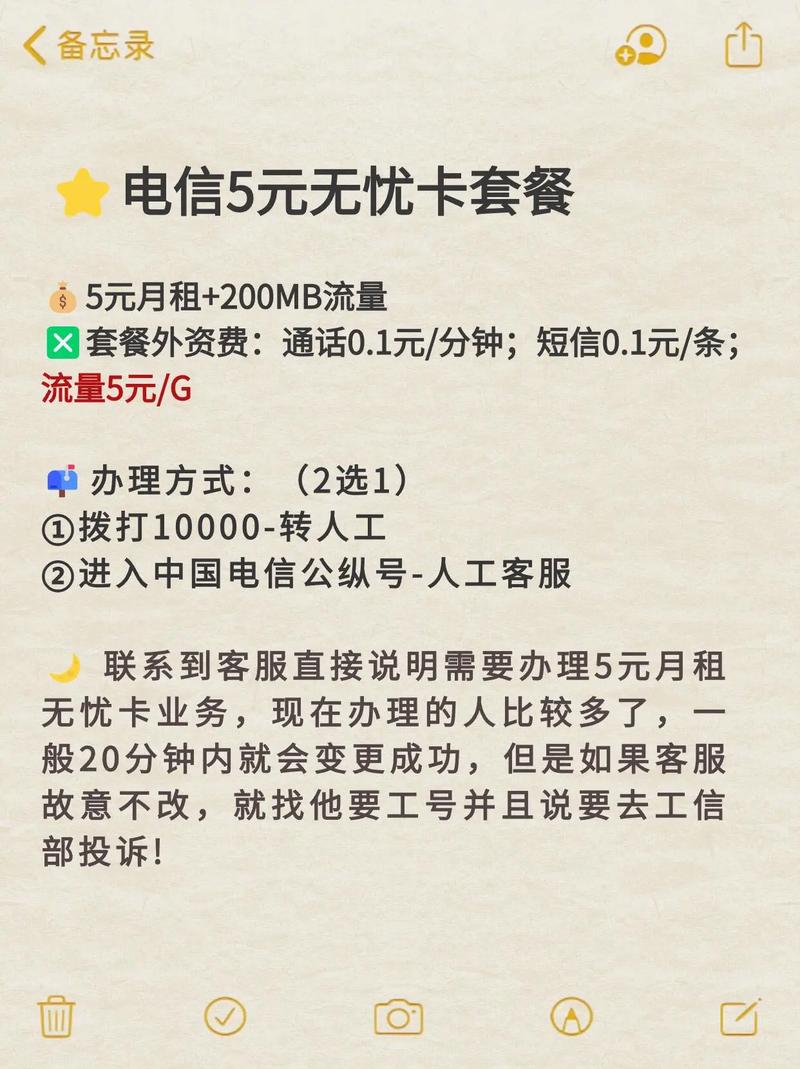

1、低需求用户:月均流量低于15GB、通话低于200分钟,可组合基础包降低成本;

2、需求波动大者:如自由职业者、短期项目工作者,按月调整套餐更划算;

3、增值服务依赖者:需要定向免流或会员权益的用户,可直接打包购买。

**个人观点

作为长期关注通信行业的从业者,我认为电信自选套餐卡的价值在于“将选择权交还给用户”,尤其适合清晰自身需求、厌恶资源浪费的群体,但若追求极致性价比,仍需对比传统套餐与自选方案的价差,建议消费者通过官方APP模拟组合,结合半年内的通信账单,再决定是否切换。